الخط الأحمر ومنطقة الخطر في العلاقات العراقية الكويتية

- التفاصيل

- تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 19 أيار 2025 16:18

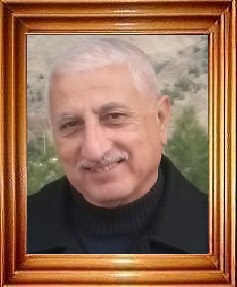

- كتب بواسطة: قاسم محمد داود

قاسم محمد داود

الخط الأحمر ومنطقة الخطر في العلاقات العراقية الكويتية 1923 ـــ 1990

لمحة تاريخية:

خط أحمر رسمته القوى الغربية، بريطانيا وأميركا على وجه التحديد لا يمكن لأي حاكم عراقي أن يجتازه وذلك منذ خروج العراق من تبعية الدولة العثمانية بعد موتها على يد الحلفاء عام 1923م إلى يومنا هذا ومن يجتاز هذا الخط أو يفكر في اجتيازه عليه ان يسلك طريقاً مملوء بالدم والموت هكذا هو شكل العلاقة بين الكويت والعراق، بحيث باتت هذه العلاقة أشبه بمنطقة المحرّمات، التي لا يقترب منها أحد، إلا وكانت آثارها مدمّرة عليه. فالكيانان، كانا وليدي نتائج الحرب العالمية الأولي، وكان التقدير العام، أنهما اقليم واحد، من دون انفصال. لكن خلق الكويت وبالطريقة التي تمت وعلي وفق التصميم الذي عمله الميجر جنرال السير برسي زخريا كوكس (20 تشرين الثاني 1864 توفي 20 شباط 1937)، في مؤتمر العقير عام 1922 ، حينما هندس حدود الدول لما بعد مرحلة الرجل المريض، وكان بحق أحد أبرز مصممي الخرائط الجيوــ سياسية، خلق حقائق جديدة علي أرض الواقع، الرجل الداهية القادم من بلاد الإنكليز وثلوجها إلى عمق الصحراء العربية القاحلة، وشمسها الحارقة، استطاع أن يُخضع المتصارعين من رجال المشيخات والقبائل والدول الناشئة في تلك البلاد المتناحرة منذ ما قبل ظهور فجر الإسلام، بل وفوق ذلك يتحد معهم ليُسقط أعظم وآخر خلافة جمعت العرب والترك في تلك المنطقة منذ عصر العباسيين، ألا وهم العثمانيون! كان أبرزها الخلق الجنيني للكيان الكويتي المدعوم بالحماية البريطانية، مما أوجد اقليماً ارضياً جديداً، في الوقت نفسه، أدّي هذا التصميم المعمول بالمقص الاستعماري، الي خنق العراق وحرمانه اطلالته البحرية التي يحتاج اليها بشدة، مما جعله أشبه بالدولة القارّية، وأصبح وصوله الى المياه الحرة محدوداً أيضاً، الأمر الذي انعكست آثاره لاحقاً وتحت دعاوي عدّة، وكانت سبباً في ولوج طريق مؤلم ودموي على الجميع، وصار الاقتراب من موضوع الكويت، أكثر مما يتحمله النظام السياسي العراقي ــ أياً كان لونه ووزنه ــ برغم كل حجج المنطق واللا منطق. بل وصل الأمر الي إن العراق أُحتّلَ واستبيحت أرضه جراء هذا الموضوع. وقد يتساءل البعض ويقول هل حقاً أن الكويت كانت جزء من العراق، وماهي الأسس والمقومات التي يستند عليها العراق في ذلك؟

قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من نبذة عن تاريخ تأسيس مشيخة الكويت ومن ثمة نأتي إلى الإجابة على السؤال. تشير المصادر التاريخية إلى إن تأسيس مدينة الكويت كان في بداية القرن الثامن عشر وبالتحديد في سنة 1716م، وقد كانت الكويت قبل هذا التاريخ مجرد مستوطنة عربية محمية بقلعة صغيرة وتسكنها قبيلة (العتوب) العربية) التي تضم ثالثة فروع رئيسة هي: الجلاهمة وآل خليفة وآل صباح). تعود علاقة الدولة العثمانية بهذه المستوطنة لسنة 1546م، أي قبل أن تتوسع وتتحول إلى ما يمكن تسميته مدينة، عندما خضعت البصرة في تلك السنة للاحتلال في العهد العثماني الأول وتم ربطها بالحكم العثماني المباشر، وقد شهدت البصرة بعد هذا التاريخ اضطرابات عديدة في فترات من تاريخها نتيجة للثورات العشائرية مما جعلها تخضع اسمياً للدولة المركزية، وبعد أن استعاد العثمانيون السيطرة على بغداد في عام 1638م، بطرد الفرس الصفويون والقضاء على الأمارة الأفراسيابية وهي إمارة تاريخية قامت في البصرة أثناء الحكم العثماني للعراق من عام 1596 حتى 1668. بذلوا محاولات عديدة لإعادة البصرة إلى الحكم العثماني المباشر والسيطرة على الطريق التجاري بينها وبين حلب، وقد تم لهم ذلك في عام 1701م فتولى البصرة علي باشا بعد ان أنهكها الطاعون والفوضى. وقد كانت للبصرة صلات وروابط تجارية وجغرافية قوية مع الكويت، وأن المستوطنين الأوائل في الكويت من آل صباح لم يجدوا مناصاً من تأمين مركزهم، عن طريق الاعتراف بشيء من الولاية للسلطان العثماني الذي كانت له السيادة الروحية على مشيخات الخليج العربي على السواء مع مناطق العالم العربي الأخرى. وبعد تولي "أحمد شفيق مِدحت بَاشا وهو سياسي عثماني وإصلاحي ذو توجه موالي للغرب تولى مناصب عديدة منها الصدارة العظمى ووزير العدل وخدم قبلها واليا لولاية بغداد سنة 1869م وولاية دمشق وولاية سالونيك". استصدر فرماناً سلطانياً (فرمان: لفظ فارسي معناه "أمر أو حكم أو دستور موقع من السلطان". والفرمان العثماني هو قانون بأمر من السلطان العثماني نفسه وممهور بتوقيعه وهو نافذ من دون رجعة عنه)، في 1871م، تم بموجبه إعلان الكويت سنجقاً (السَّنْجَق كان أحد التقسيمات الإدارية في الدولة العثمانية، ويعني المنطقة أو المقاطعة بالعربي (تابعاً لمتصرفية الأحساء، وكذلك حصول شيخ الكويت من آل الصباح على لقب قائمقام، كما تعهدت الكويت برفع العلم العثماني على السفن التابعة لها، وهذا أمر جديد في الساحة الخليجية، أذ كانت السفن التابعة لسكان الأمارات (المشيخات) العربية ترفع العلم البريطاني، وفي السنة نفسها أي سنة 1871م رفعت الحكومة العثمانية مدينة البصرة من متصرفية إلى ولاية مستقلة عن بغداد، وصارت تضم سنجق الكويت ومتصرفية الأحساء. (جي. ج. لوريمر، الكويت في دليل الخليج، ج1 ص21-22). ولابد هنا من نبذه عن دور بريطانيا في الخليج العربي.

في 21 يناير/ كانون الثاني من العام 1600م أعلنت الحكومة البريطانية عن إنشاء شركة الهند الشرقية، وتسمى أيضاً شركة الهند الشرقية المحترمة وكذلك سميت شركة جون، وهي شركة تشكلت في البدء لمزاولة التجارة مع جزر الهند الشرقية، ولكن انتهى بها الأمر بالمتاجرة مع شبه القارة الهندية والصين، ظهرت شركة الهند الشرقية كمنظمة تجارية وسياسية قوية منذ نشأتها كمؤسسة تجارية صغيرة في لندن، حيث ساهم وجودها في الخليج في صياغة التاريخ الحديث للمنطقة. وكانت في البداية مشروع تجاري صغير يديره مجموعة من تجار مدينة لندن، والذي وُهب ميثاقًا ملكيًا سنة 1600م منح احتكار التجارة الإنجليزية في جميع مناطق آسيا والمحيط الهادئ. وخلال قرنين كاملين استطاع الإنجليز إقصاء منافسيهم البرتغاليين والهولنديين والفرنسيين من الساحة الخليجية ليخلو لهم المجال لفرض السيطرة، فكانت شركة الهند الشرقية لاعبا أساسيا في هذه التطورات، وهي واحدة من أكبر الكيانات التجارية وأكثرها تأثيرا على الإطلاق، منذ سبعينيات القرن الثامن عشر وما تلاها. تطور وضع الشركة في الهند من السيطرة الاقتصادية إلى لعب دور سياسي ساعد في تعزيزه جيشها وأسطولها.

في نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر، سيطر اتحاد قبائل القواسم (1) على مضيق هرمز، وهو نقطة العبور إلى الخليج العربي. كان للقواسم أسطول هائل من السفن التجارية والحربية مقره رأس الخيمة والشارقة بالتبادل، وكانت الضرائب هي مصدر الدخل الرئيسي للقواسم، حيث قاموا بفرضها على جميع أنواع التجارة المارَّة عبر مضيق هرمز. رفض البريطانيون دفع هذه الضرائب وبطبيعة الحال تأججت توترات بالغة بين القواسم والبريطانيين، ووصل الحال بالبريطانيين إلى أنهم نعتوا القواسم "بالقراصنة". وبعد سلسلة من المواجهات بين الجانبين في 1820م، حاصرت القوات البريطانية رأس الخيمة ودمَّرت أسطول القواسم بالكامل؛ وبالتالي بدأت الهيمنة البريطانية الحقيقية على المنطقة.

تمثّلت الهيمنة البريطانية على الخليج العربي منذ ذلك الحين بتعيين وكيل سياسي تولى زمام الأمور من جزيرة قشم في الواقعة في الخليج العربي(2) ثم انتقل إلى بوشهر جنوب إيران بمعية من حكومة بريطانيا في الهند، وظل الوكيل السياسي البريطاني يتابع مهام عمله السياسي في مراقبة وأداء الاتفاقيات السياسية مع حكام مشيخات الخليج العربي حتى انتقل إلى البحرين سنة 1947م، ولعل أهم تلك الاتفاقيات وأكثرها لفتا للانتباه معاهدة سنة 1853م أو (الهدنة البحرية) وتم توقيعها في يوم 21 مايو/ مايس عام 1835 في باسعيدو في جزيرة قشم وكانت أول معاهدة هدنة بحرية مؤقتة مدتها ستة أشهر بحضور المقدم صموئيل هينل المقيم البريطاني في الخليج العربي. وقد وقع عليها شيخ القواسم سلطان بن صقر، والشيخ شخبوط الأب الممثل الشخصي لخليفة ابن شخبوط، زعيم بني ياس، وعبيد بن سعيد بن راشد أول حاكم لمشيخة دبي، وراشد بن حميد شيخ عجمان. التي تم بمقتضاها تنازل الحكام العرب لا سيما "إمارات الساحل العُماني" عن حقهم في شن الحروب البحرية مقابل الحصول على حماية البريطانيين ضد التهديدات الخارجية الموجهة لحكمهم.

علاقات الإنجليز بحكام الساحل

امتدت العلاقات البريطانية بكل من حاكم مسقط والأئمة في اليمن ومشيخات ساحل عُمان (الإمارات) والكويت والبحرين وقطر، فضلاً عن علاقتها بكل من الوهابيين التي بدأت مبكرا سنة 1809م في عهد سعود بن محمد ثم علاقتها بالأشراف في الحجاز والتي تكللت باتفاق الجانبين على ما عُرف تاريخيا باسم "الثورة العربية الكبرى". عندما كان سُعار الاستعمار الأوربي يبلغ مداه وكانت اساطيل الأوربيين تجوب البحار وتفرض سيطرتها على الدول وتنهب الثروات بمختلف الأساليب والحجج. كان الهدف البريطاني الأساسي من هذه المعاهدات والعلاقات حماية المصالح التجارية والسياسية، وتحطيم النفوذ العثماني في تلك المناطق، ولأجل ذلك أبرمت مع أمراء وشيوخ الخليج العربي العديد من اتفاقيات الحماية العسكرية والتجارة، وكانت تدفع في سبيل التوزان السياسي وعدم الاعتداء البيني في تلك المناطق مُشاهرات أي مرتبات شهرية لعدد من شيوخ تلك المشيخات.

يذكر تقرير من مجموعة تقارير وضعت خلال سنوات الحرب العالمية الأولى، بطلب من وزارة الحرب البريطانية، لمواضيع تتعلق بالعراق والمناطق المجاورة، لتساعد الضباط والجنود المشاركين في الحملة العسكرية البريطانية على بلاد الرافدين في التعرف على السكان وطبيعة البلاد الجغرافية، وامكاناتها المستقبلية وجمعت في كتاب صدر من قبل الحكومة في البصرة في العام 1917 تحت عنوان (عرب بلاد الرافدين). يذكر التقرير أنه: " قبل احتلال البصرة كانت الحكومة البريطانية على اتصال فعلي بزعماء شرق الجزيرة العربية، لكن باستثناء معاهدة سابقة مع أبن سعود في العام 1886، كانت تعاملاتنا مقتصرة مع تلك المناطق المحاذية للبحر، مع سلطان مسقط، وشيوخ الأمارات على الساحل المتصالح، وشيوخ البحرين والكويت حيث عقدنا اتفاقيات معهم منذ فترة طويلة، بعضها يعود تاريخه الى العام 1820، وكانت اهدافنا الرئيسية في كلّ حالة هي الحفاظ على الأمن التجاري في الخليج، ومنع تجارة الرقيق والسلاح. التقت مصالحنا بشكل أكبر مع مصالح شيخ الكويت، في الطرف الشمالي للخليج، عندما بدأت بعض القوى الأجنبية في العام 1889 تحول اهتمامها إلى الكويت باعتبارها محطة محتملة لخط سكة حديد بغداد من البحر المتوسط، (وكان هذا الخط جزء مشروع أعده المهندس النمساوي وليام فون بروسل لذي قام بدراسات لحساب السلطان العماني تتعلق بمسح الأراضي العثمانية في منطقة آسيا الصغرى في الفترة 1872 - 1874 وقدم وليام في النهاية تقريرا ينصح فيه بمد الخطوط الحديدية في تركيا يبلغ طولها ستة الاف كيلو متر، واقترح في تقريره كذلك اقامة خطاً رئيسيا لسكة حديدية تكون عمودا فقريا للشبكة التي اقترحها تمتد من حيدر باشا في القسم الاسيوي من القسطنطينية عبر انقرة وديار بكر وماردين والموصل إلى بغداد ومنها إلى البصرة ومن ثم الكويت على أن تمد فروع رئيسية إلى اسكيشهر وکتاهيه وقونية وغيرها من الأماكن الواقعة على البحرين الابيض والأسود). رأى الشيخ في هذا المشروع ضربة قاصمة للاستقلال الواقعي الذي كان قد نجح في الحفاظ عليه؛ وكذلك رأت الحكومة البريطانية فيه بداية للسيطرة الجرمانية على المياه التي كانت تحت سيطرتنا ونشاطنا منذ أكثر من قرن، ولا تزال تجارتنا ذات قيمة أكبر من تجارة أيّ بلد آخر. أمضت الحكومة البريطانية بضع سنوات من التهدئة مع المتطلبات العثمانية، والتي لم يكن شيخ الكويت يشعر خلالها أبداً باليقين فيما كنا سنؤيده في آخر المطاف أو نتخلى عن دعمه في جهوده لصدّ الادعاءات التركية، وأسناده بنفوذنا إلى جانبه، فضلاً عن منحه الحماية الاسمية من قوى دولة أجنبية." (غير ترود لوثيان بل وآخرون - عرب العراق والجزيرة العربية – منشورات تكوين – الطبعة الأولى ص54-55).

في عام 1895م تعرّض فيصل بن تركي سلطان مسقط عُمان إلى اضطرابات داخلية ساعده في التخلص منها القنصل الفرنسي المسيو بوتافي، الذي كان كغيرة من القناصل والسفراء الأوربيين يمهد للغنيمة الكبرى في المنطقة العربية بعد القضاء على الإمبراطورية العثمانية التي كانت تحتضر. ترتب على ذلك حصول الفرنسيين على إقامة مستودع للذخيرة ومحطة فحم في مسقط تتزود منه السفن الفرنسية، الأمر الذي أقلق البريطانيين، وعدّوه خرقا للمعاهدة السرية المعقودة مع السلطان سنة 1891م التي كانت تنص على عدم تنازل السلطان العُماني عن أي جزء من أراضيه إلى دولة أجنبية ما عدا بريطانيا، ودفع ذلك اللورد كرزن (Lord Curzon)( اللورد جورج ناثانيال كورزون سياسي بريطاني شغل منصب الحاكم العام للهند البريطانية في الفترة ما بين 1899 و 1905 ووزير خارجة بريطانيا خلال أعوام 1919 حتى 1924)، نائب الملك في الهند إلى اختيار السير برسي كوكس ليكون وكيلا سياسيا لبريطانيا في مسقط، وذلك في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 1899م لفشل الوكيل البريطاني السابق في توثيق العلاقات مع سُلطان مسقط. منذ ذلك العام يبدأ نجم برسي كوكس في البزوغ، وفي إعادة تشكيل منطقة الخليج العربي ولحد قيام الحرب العالمية الأولى (1914- 1918م) والتي ستكون تكليلاً لنجاحاته في ترويض مشيخات الخليج العربي لصالح السياسة البريطانية وحتى الوصول إلى الهدف الأكبر بإسقاط العثمانيين في الخليج والعراق.

نجح كوكس في إثناء حاكم مسقط عن معاهدته مع الفرنسيين، كما أسهم في الجهود البريطانية للحد من تجارة الأسلحة المجلوبة للخليج والتي كان مركزها الأكبر في مسقط، وحين زار اللورد كرزون الخليج العربي يوم الاثنين الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1903م، بادئا زيارته من مسقط لإثبات السيطرة الكاملة على الخليج ودفعاً مباشرا للتحرك الروسي في المنطقة، الذي استقبل حاكمها فيصل بن تركي ومستشاره كوكس على ظهر السفينة (هاردنيج) إحدى سفن الأسطول البريطاني. وقد فعل كيرزون ذلك مع كل أمراء وشيوخ الخليج الذين التقى بهم على ظهر سفينة حربية لإظهار القوة البريطانية، ولتخويفهم، ولم يلتق في ضيافتهم، وإنما طلب منهم الحضور إليه، وألقى فيهم خطابا تحت قوة مدافع الأسطول البريطاني عبّر فيه عن وجهة نظره الاستعمارية إذ راح يعدد المآثر البريطانية وأفضالها في حفظ الأمن، وتخليص هذه المنطقة وإقصاء أعداء بريطانيا من الفرنسيين والروس والعثمانيين والألمان.

جاء في خطابه: "لقد أنقذناكم من أن تهلكوا بأيدي جيرانكم، وفتحنا هذه البحار لسفن جميع الدول، ومكّنا لأعلامها من أن تُرفرف في سلام، ولم نأخذ أراضيكم ولم نحاول القضاء على استقلالكم، بل عملنا على حماية هذا الاستقلال، وبالتالي فلن نفرّط الآن بما حقّقناه من نصر كبير طيلة قرن من العمل الدؤوب".

عقب ذلك انطلق كوكس مع نائب الملك البريطاني في الهند لاستكمال باقي الزيارة التي حطّت رحالها في الكويت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 1903م، وهنالك التقى كوكس بالشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت، وسرعان ما اتفق الجانبان على إنشاء وكالة/ممثلية سياسية بريطانية في الكويت تم افتتاحها بالفعل في 5 أغسطس/آب 1904م. كان إنشاء هذه الوكالة تكليلاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين في 23 (يناير/كانون الثاني) 1899م، وفيها ما يشبه إعلان الحماية البريطانية على الكويت، حيث تعهّد شيخ الكويت "عن نفسه وورثته وخلفائه من بعده ألا يقبل وكيلا أو قائم مقام من جانب دولة أو حكومة في الكويت أو في أي منطقة أخرى من حدوده بغير رخصة الدولة البهية البريطانية، كما يُلزم نفسه وورثته وخلفاءه من بعده بألا يتنازل ولا يبيع ولا يؤجر ولا يرهن ولا يعطي للتملك أو لأي غرض آخر أي جزء من أراضيه إلى حكومة أو رعايا دولة أخرى بدون الموافقة السابقة للحكومة البريطانية على هذه الأغراض".

في مقابل الامتيازات والاستثناءات الجمركية التي حصلت عليها بريطانيا من الكويت، وإقامة وكيل قنصلي ورفع العلم الإنجليزي بجوار العلم العثماني، كانت بريطانيا تدفع نظير ذلك إلى الشيخ مبارك سنويا مبلغ 15 ألف روبية (عملة هندية) من خزانة بوشهر، كما تساهلت بصفة خاصة في تصدير الأسلحة لكي يستعين بها الشيخ ضد أعدائه، وبسبب هذه الاتفاقية سحبت الدولة العثمانية ملكية الأراضي الكويتية الواقعة على شط العرب والتي كانت تدر على الشيخ 4 آلاف جنيه بريطاني كل عام، الأمر الذي اضطر معه الشيخ مبارك إلى إبقاء الاتفاقية قيد السرية.

بسبب نشاط كوكس الذي أفاد وزارة المستعمرات البريطانية إفادة كبرى بتقريب وجهات النظر، وتوثيق العلاقات مع حُكّام مشيخات شرق الخليج العربي، فقد جاء القرار بترقيته وتعيينه في عام 1906م مقيما سياسيا دائما لبريطانيا في الخليج العربي بدلا من الكولونيل أرنولد كمبل (Kembal) متخذا من بوشهر مقرا لعمله، ومن هناك أخذ الرجل يُتابع علاقات بلاده مع شيوخ الخليج العربي، ويبعث بتقاريره وبرقياته إلى رؤسائه المباشرين في حكومة الهند البريطانية، وكانت أولى المهام التي رأى أن حلها يجب على وجه السرعة، إنهاء الخلافات الحدودية بين تلك المشيخات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، العلاقات بين آل مبارك حكام الكويت وآل سعود حكام أمارة نجد وقتها، والتي أولاها البريطانيون اهتمامهم فعليا؛ لخوفهم من تحالف الكويتيين مع الدولة العثمانية وممثليهم القريبين منهم في البصرة وبغداد.

يؤكد الباحثون في تاريخ تلك الحقبة الأهمية المتنامية لدور كوكس بوصفه المقيم البريطاني في الخليج، وعلاقته بالكويت التي اعتبرت حجر الزاوية في ترسيخ وتقريب إمارات نجد لا سيما آل سعود وآل رشيد مع البريطانيين، ففي وثيقة مؤرخة بـ 24 أبريل/نيسان 1907م أرسل كوكس إلى رؤسائه في حكومة الهند البريطانية برقية جاء فيها لجوء أمير حائل سلطان بن حمود آل الرشيد إلى الشيخ مبارك الصباح أمير الكويت طالبا منه في مناسبتين مختلفتين أن يتوسط لدى الحكومة البريطانية لوضع إمارته تحت حماياتها، نكاية في العثمانيين الذين تجاهلوه ولم يعودوا يرسلون له المخصصات المالية التي كان يرسلها الباب العالي (قصر السلطنة العثمانية) في إسطنبول إلى أمير آل رشيد كما جرت العادة، والذي أقلقه أيضا علاقتهم بمنافسه آل سعود في الرياض. يقول كوكس في برقيته: "وقد أخبرتُ الشيخ مبارك في كلتا المناسبتين، كما فعلتُ في الحالات المماثلة السابقة، أنني لا أستطيع أن أفعل أكثر من إبلاغ الطلب إلى حكومة الهند وانتظار تعليماتها". وهكذا أثبت كوكس جدارته في السنوات السبع الأولى أنه رجل يستحق أن تُلقي بريطانيا ثقلها خلفه، وأن يكون له دوره القوي والمتنامي مع مشيخات الخليج العربي التي كانت عقلية القبيلة والولاء والعصبية لا تزال تتحكم في سياساتها عند بزوغ شمس القرن العشرين.

بيرسي كوكز

وفي العودة إلى السؤال: هل حقاً أن الكويت كانت جزء من العراق، وماهي الأسس والمقومات التي يستند عليها العراق في ذلك؟ فإن المعطيات التي استندت عليها الحكومات العراقية المتعاقبة بالمطالبة بضم الكويت إلى العراق، القضية التي ظلت منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة على يد المحتل البريطاني في عشرينيات القرن الماضي وليومنا هذا كانت دائما قضية الحدود العراقية الكويتية محور مشاكل وأزمات عانى منها الشعب العراقي كثيراً. هذه المعطيات يمكن اجمالها بالتالي:

أولاً: استمرت الكويت قائمقامية تابعة للبصرة حتى سنة 1914م عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى واحتلت القوات البريطانية العراق وقامت بفصل الكويت عنه بعد أن كانت خاضعة للسيادة العثمانية مع أنها تتمتع بنوع من الحكم الذاتي. وهذا ما تعززه الدراسات التاريخية التي تظهر ان الكويت كانت على امتداد التاريخ جزء من الامبراطورية العثمانية وجزء من ولاية البصرة العراقية إلى ان تم بموجب اتفاقية حزيران / يونيو 1913 بين بريطانيا والدولة العثمانية الاعتراف بالكويت كولاية ذات حكم ذاتي في إطار الامبراطورية العثمانية وكان حاكم الكويت تابعا للدولة العثمانية. تضمن القسم الأول من المعاهدة 10 مواد حول وضع الكويت، وحدودها البرية. وتضمنت أحكام متناقضة اعترفت فيها بريطانيا بالكويت كدائرة فرعية اقليمية ذاتية الحكم تابعة للدولة العثمانية وتعهدت بعدم فرض الحماية عليها، بينما اعترفت الدولة العثمانية بصلاحية الاتفاقيات التي جعلت من الكويت محمية بريطانية بالاسم. وبمقتضى الاتفاقية، شكلت الكويت "قضاء ذاتي الحكم تابعة للدولة العثمانية"، يعترف فيها بالشيخ مبارك الصباح كحاكم للكويت وكقائم مقام، وهو منصب إداري عثماني (المادة 1). (كانت الكويت مدرجة هكذا بسبب أن التفسيرات العثمانية والبريطانية الخاصة "بالسيادة" و"الهيمنة" كانت مختلفة في النسخ الأولى لكل منهما وتم حذف المصطلحين في المسودة النهائية.). وحيث أنها كانت "قضاءً" ذاتي الحكم، فقد وافقت الدولة العثمانية على أن تمتنع عن التدخل في شؤون الكويت، "وتشمل مسألة الخلافة، وأي أمر إداري بالإضافة لأي احتلال أو حراك عسكري". كذلك سمحت باستخدام العلم العثماني مع خيار أن ينقش عليه كلمة "الكويت" (المادة 2). كذلك عرفت الاتفاقية أراضي الكويت على أنها منطقتين مختلفتين، تم رسمهما بخط أخضر وأحمر على الخريطة الملحقة بالمعاهدة. الخط الأحمر، كان عادة ما يشير إلى المنطقة التي كانت فيها للشيخ "استقلال إداري كامل". هذه المنطقة كانت تشكلها "شبه دائرة تضم بلدة الكويت في الوسط، خور الزبير في أقصى الشمال والقيروان في أقصى الجنوب (مادة 5)." كانت تشمل أيضاً جزر وربة وبوبيان المجاورة، والتي كانت نقاط المساومة الكبرى لدى البريطانيين الذين رأوا في المراكز العسكرية العثمانية على الجزيرة تهديداً. والخط الأخضر يحدد المنطقة التي يمارس فيها شيخ الكويت حقوق إدارية بصفته قائمقام عثماني. القبائل الواقعة في تلك المنطقة كانت "معترف بها بتبعيتها لشيخ الكويت"، وكقائمقام كان مطلوب منه جمع الجزية (المادة 6). أهمية الخط الأخضر كانت في وضع لأول مرة أساس للحدود المؤسسة لدولة الكويت الحديثة.

يبدأ خط الترسيم على الساحل عند مصب خور الزبير في الشمال الغربي ويمتد جنوباً لأم قصر، صفوان، وجبل سنام، بهذه الطريقة تترك لولاية البصرة هذه المواقع وما بها من آبار وصولاً إلى البطين؛ ويستمر للجنوب الشرقي حتى حفر البطان، ثم يمتد على نفس الجانب حتى الكويت؛ من تلك النقطة يتجه الخط إلى الجنوب الشرقي إلى آبار الصفاء، الجرأة، الحابة، الواربة، والأنتة، وصولاً إلى البحر بالقرب من جبل المنيفة (المادة7). بند رئيسي آخر، أصر عليه العثمانيون، كان هو الإعلان البريطاني بأنه لان يكون هناك محمية في الكويت (المادة 4). وفي هذه الاتفاقية اعترفت الحكومة العثمانية بصلاحية الاتفاقية الإنكليزية الكويتية لعام 1899، واتفاقيات 1900 و1904 والتي بمقتضاها تعهدت الكويت بعدم الانخراط في تجارة السلاح أو السماح لأي قوى بتأسيس مكتب بريد، بالإضافة لأراضي تنازل عنها الشيخ للحكومة البريطانية (المادة 1). كذلك أضيف شرط صغير للمعاهدة، والذي يخص بحق الشيخ في ممتلكاته الخاصة في ولاية البصرة (المادة 9) وتسليم المجرمين (المادة 10). والنقطة المهمة في هذه الاتفاقية هي عدم منح الاستقلال الكامل للكويت واعتبارها ولاية ذات حكم ذاتي وحاكمها موظف تابع للدولة العثمانية.

كانت المعاهدة الإنجليزية العثمانية جزءاً فقط من عملية مساومة أوسع ومشكلات معقدة تخص المصالح التجارية الأوروبية المتنافسة في المنطقة التي حالت دون التصديق عليها روسيا، فرنسا، وألمانيا (فيما بعد إيطاليا)، ضغطت أيضاً على الحكومة العثمانية من أجل امتيازات السكك الحديدية. كان التصديق معقداً أيضاً في ظل حقيقة أن معظم القوى نفسها كانت قد عقدت مفاوضات ثنائية مع الدولة العثمانية كما فعل البريطانيون، كذلك محاولات الحصول على امتيازات النفط من الحكومة العثمانية أضافت المزيد من التعقيد للترتيبات التجارية. في النهاية أصبح البريطانيون والعثمانيون أعداءً في غضون شهور قليلة من المعاهدة الإنجليزية عام 1913، باندلاع الحرب العالمية الأولى ليتضاءل أي أمل بالتصديق ولقد ظل وضع الكويت غير مستقر إلى أن عقدت معاهدة (لوزان) في 24 تموز/ يوليو 1923 بين تركيا الحديثة وقوى متحالفة، بينها بريطانيا، والتي بمقتضاها تنازلت تركيا، عن جميع ممتلكات الدولة العثمانية السابقة في الشرق العربي كله، لكن ذلك لم ينه التساؤل عن وضع مشيخة الكويت التي لم تكن تفصلها حدود عن جيرانها في تلك الحقبة.

ثانياً: رسم المنتصرون في الحرب العالمية الأولى بريطانيا وفرنسا حدود دول منطقة الشرق الأوسط واتفقت هاتان الدولتان الاستعماريتان سنة 1923 على صيغة لتقاسم المستعمرات والنفوذ وتم تثبيت ذلك الاتفاق في مرتسمات” خرائط” تضمنت خرائط دول الشرق الأوسط ومنها خريطة العراق، وتم ايداع تلك المرتسمات لدى عصبة الأمم كوثائق معترف بها دوليا ضمن شرعية دولية صنعتها بريطانيا وفرنسا.

ثالثاً: لم تتضمن خريطة العراق في مرتسمات عام 1923 أي حدود بين العراق والكويت مما يعني أن الكويت لم تكن دولة وانما جزء من دولة العراق في حين كانت حدود العراق في تلك المرتسمات مع كل دول الجوار إيران وتركيا وسوريا والأردن والسعودية واضحة وبمقياس رسم دقيق، وأقرت كل تلك الدول ومن ضمنها العراق الحدود بينهم ولم يكن هنالك أي اعتراض منهم عليها.

رابعاً: بقيت حدود العراق المثبتة في مرتسمات عام 1923 دون تغير سوى منطقة الحياد بين العراق والسعودية التي تم تقسيمها بموجب اتفاق بينهما. كانت مسألة المنطقة المحايدة والتي تقدر مساحتها 7,044 كم²، غير محسومة. وكانت معاهدة المحمرة التي أبرمت في الخامس من مايو/مايس عام 1922، قد تداركت النزاع الوشيك ما بين المملكة المتحدة، التي كان العراق تحت وصايتها، وسلطنة نجد، التي أصبحت لاحقاً المملكة العربية السعودية بعد ضمها لمملكة الحجاز. وقد تجنبت المعاهدة بالذات عملية تحديد الحدود، إلا أنه وبعد مفاوضات لاحقة أجريت من خلال اتفاقية العقير في الثاني من ديسمبر/كانون الأول عام 1922، تم تحديد معظم الحدود ما بين البلدين، ونتج عن ذلك تكوّن المنطقة المحايدة. ولا يُسمح بهذه المنطقة بناء المنشآت العسكرية أو الدائمة، وتُترك الحرية للبدو القاطنين في كل من البلدين بالدخول للمنطقة للاستفادة من مراعيها وكلئها وآبارها وفي عام 1975، توصلت الحكومتان السعودية والعراقية لاتفاق تقسيم إداري للمنطقة وكذلك عقد معاهدة حدودية أبرمت ثنائياً في عام 1981. ولم تدرج هذه المعاهدة لدى الأمم المتحدة وذلك لأسباب غير معلومة، ولم تعلن تفاصيل التغيرات التي طرأت على ترسيم الحدود الجديدة بخرائط تفصيلية. ومع قرب اندلاع حرب الخليج عام 1991، ألغى العراق كل الاتفاقات المبرمة مع السعودية منذ عام 1968. وردت السعودية بتوثيق جميع الاتفاقيات الحدودية التي تم التفاوض حولها مع العراق في الأمم المتحدة وذلك في شهر يونيو عام 1991. وبالتالي انتهى الوجود القانوني للمنطقة السعودية العراقية المحايدة. وكذلك شط العرب الذي تنازل صدام حسين لإيران عن جزء منه باتفاقية وقعها مع شاه إيران في الجزائر سنة 1975 حيث أصبح شط العرب نهرا مشتركاً بين العراق وإيران بعد أن كانت السيادة على شط العرب كاملة للعراق فقط.

عرفت الاتفاقية أراضي الكويت على أنها منطقتين مختلفتين، تم رسمهما بخط أخضر وأحمر على الخريطة الملحقة بالمعاهدة

وهنا لابد أن نذكر أن بريطانيا وقبل ان يقوم مندوبها في الخليج العربي بيرسي كوكس من رسم الحدود في المنطقة وصنع الكيانات حسب ما تقتضيه الأطماع الاستعمارية، كانت بريطانيا تمهد لذلك منذ عقود قبل هذا التاريخ، ففي دراسة للدكتور فيصل الكندري عميد كلية القانون في الكويت بعنوان «الكويت في المصادر العثمانية»، احتوت الدراسة على عدة تقارير كتبها إداريون عثمانيون عن الكويت واحتوت هذه التقارير على التالي:

(في أغسطس عام 1904، أرسلت ولاية البصرة إلى الباب العالي أن حكومة إنكلترا أرسلت من جانبها قنصلاً إلى الكويت وبوشر بإقامة محل لسكناه، وأنها صرفت 100 ألف روبية لمبارك الصباح تحت اسم راتب وإكرامية، وقدّمت له خمسمئة كيس أرز، وأنها تتكتم ما بينها وبينه من الروابط والمعاهدات وعلى هذا طلب الباب العالي من السفارة السنية في لندن معلومات حول ذلك، وكان الجواب من ناظر الخارجية البريطانية أن حكومته لم تعين أي قنصل على الكويت، ولكن من المحتمل أن الموظف الذي أرسلته حكومة الهند إلى مبارك الصباح من أجل بقاء واستمرار العلاقات الطيبة بين الصباح وحكومة الهند، وربما فكر في البقاء هناك مؤقتاً. ولما جاء الخبر في أوائل عام 1910 بأن القنصل العام البريطاني في بندر بوشهر ذهب إلى الكويت بقصد عقد اتفاق مع الشيخ مبارك، قام الباب العالي من جديد بتدخلاته لدى حكومة إنكلترا، فكان الجواب الذي قدّموه لسفيرنا هناك إن حكومة إنكلترا التي اتخذت على نفسها عهداً تجاهنا في التقرير المؤرخ في 11 سبتمبر 1901 لا يمكن أن تقوم بمجرد التفكير في مثل هذا، وأن لندن ليست لديها معلومات أو أخبار عن حدوث هذه الرحلة. وحتى لو حدث وكان القنصل المذكور ذهب إلى الكويت، فلن يترتب على ذلك أي شيء، كما أن هذه الرحلة لا تحل على الإطلاق بما تعهدت به حكومة إنكلترا من قبل، وقد ثبت أن الضمانات التي قدّمها ناظر الخارجية البريطانية شفوياً أو تحريرياً بشأن المحافظة على الوضع القائم في الكويت إن هي إلا حيل ودسائس، وذلك من خلال المقالة التي نشرتها جريدة التايمز بتاريخ 28 يناير 1911 بإيعاز من نظارة الخارجية البريطانية، وقد جاء في هذه المقالة أن الكويت لم تكن ملكاً للدولة العثمانية في أي وقت، وأن إنكلترا قد وضعت على الكويت نوعاً من حق الحماية بموجب الاتفاقية السرية التي عقدت بين المقيم السياسي في خليج البصرة من جانب إنكلترا وبين الشيخ مبارك في 23 يناير 1899.

وبالتالي لا يمكن أن نتجاهل ان العراق والكويت محكومان بحتمية التصاق جغرافي ونزاع تاريخي تعددت فصوله ورواياته في التاريخ الحديث للدولتين، فمع تبدّل الحكام تتغير العلاقة بين الطرفين وتتراوح ما بين التعاون والشكّ والنزاع والصراع. ومن حاول اجتياز الخط الأحمر والدعوة أو المطالبة في عودة الكويت إلى العراق كان عليه دخول منطقة محظورة وعليه أن يتقبل مصير من سبقوه من ملوك وحكام العراق وما نتج عن دخولهم منطقة الخطر هذه على مدى 80 عاما. وكانت البداية مع الملك فيصل الاول (1921 – 1933). وسيكون تفصيل ذلك في مقال قادم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - أطلقت تسمية قواسم بشكل عام على كل القبائل القاطنة في المنطقة الواقعة ما بين رأس مسندم شمال و(أبو ظبي (جنوبا التي كانت في خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر والعقدين الأوليين من القرن التاسع عشر تتبع في ولائها لشيخ القواسم ومقره في رأس الخيمة.

2- جزيرة قشم (يسميها العرب جزيرة جسم أو الجزيرة الطويلة أو قسم) تقع في مدخل الخليج العربي في مضيق هرمز وتتبع محافظة هرمزغان الإيرانية، وهي أكبر جزيرة بالخليج العربي وتبلغ مساحتها 1,491 كم مربع. ذكرها لوريمر في دليل الخليج وقال إن عدد سكانها يبلغ 13,500 نسمة كلهم عرب ينتمون إلى قبائل في ساحل عمان المتصالح ما عدا 500 نسمة من الفرس ويسكنون معظمهم في عاصمة الجزيرة منطقة قشم، وأن اللغة العربية هي لغة الجزيرة. وآخر حاكم عربي الشيخ إبراهيم بن محمد المعيني وتم فقدان وزوال اللغة العربية في الجيل الجديد من السكان بسبب إجبار الدراسة في المدارس الفارسية والمعاملات الحكومية والتجارية في الجزيرة بالفارسية، ويسكنها حاليا ما يقارب من 113,846 نسمة (2010). دارت حروب دامية ولسنوات طويلة ضد كل من الغزو البرتغالي والإنجليزي حيث نجح السكان في إخراجهم من الجزيرة، وتتواجد في الجزيرة القلاع والحصون البرتغالية المدمرة. كانت الجزيرة أول محطة من الحملة البريطانية الأخيرة على القواسم، وذلك لموقعها الإستراتيجي القريب من رأس الخيمة وإيران عند مدخل الخليج العربي بالإضافة لمواردها.

*********************

فيديوات أيام زمان

من القلب للقلب

حكاية صورة

تراث وتاريخ

شخصيات في الذاكرة العراقية

أدب الرحلات

زمن الماضي الجميل

فى ربوع العراق

أفلام من الذاكرة

الطرب الأصيل

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

1021 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

اخر الاخبار

- تنويه الى الأخوة والأخوات كتاب وقراء مجلة الگاردينيا المحترمين

- رابطة النخب التربوية والاجتماعية في بغداد، تقيم أمسية احتفاء بالأديب لطيف عبد سالم، وإشهار وتوقيع كتابه (هوادج الحب)

- فيديو - استراحة قصيرة مع لوريل و هاردي /١

- رمضان في أزقة بغداد .. تقليد تبادل الأطباق يتجدد بروح عصرية

- هل وصلت الاستعدادات الامريكية للحرب مرحلة اللاعودة؟ وهل بإمكان إيران اللجوء الى الخيار الشيطاني لتفاديها؟

- برنامج الامثال البغدادية .. الموسم الثالث مثلنا لليوم(الصبر مفتاح الفرج)

- فيديو - سوق الأعظمية في رمضان

- على مائدتك في رمضان .. اعرف أصل حكاية القطايف

تابعونا على الفيس بوك