بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لوثبة العراق الكبرى ١٩٤٨

- التفاصيل

- تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 22 كانون2/يناير 2016 07:19

- كتب بواسطة: علاء الدين الأعرجي

بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لوثبة العراق الكبرى 1948 ذكريات ومفارقات، ودروس الطائفيّة المرفوضة

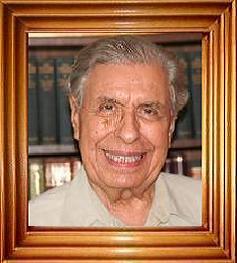

علاء الدين صادق الأعرجي

مفكر عربي عراقي متخصص بأزمة التخلف الحضاري العربي.

في صراعه ضد القوى الإمبريالية الغربية، التي كانت بريطانيا تمثل رمزها البارز، منذ القرن التاسع عشر، بوجه خاص، سجل الشعب العراقي، بدمائه، ثورات وانتفاضات، نذكر منها خصوصاً ثورة العشرين، وحركة رشيد عالي الكيلاني عام 1941، ثم وثبة الشعب الصارمة والعارمة، في كانون الثاني/ يناير 1948، حين أُسقطت حكومة صالح جبر ومعاهدة بورت سموث، التي اعتبرتها الأحزاب الوطنية المعارضة مخلّة بسيادة العراق واستقلاله ومصالحه الوطنية والقومية، ولا تختلف كثيراً عن معاهدة 1930، التي تكبل العراق بقيود صارمة. ثم ثورة 1958 التي ألغت الملكية، وانتقلت إلى الجمهورية. ولئن يقال إن نتائج تلك الثورة الإيجابية/السلبية استمرت بالتدهور حتى أوصلتنا اليوم إلى أتون "الفتنة الكبرى" فضلاً عن جحيم داعش وأخواتها، فأقول إن السبب الجذري، لهذه الخيبات والانتكاسات، هو تخلف العرب الحضاريّ الذي حاولت معالجته في كتابي "أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي بين العقل الفاعل والعقل المنفعل"، في طبعته الخامسة الإلكترونية الموسَّعة، التي صدرت في لندن، عام 2015 من مؤسسة "إي- كتب" الغراء، تحت رابط مجاني:

https://drive.google.com/file/d/0B7-yP9NKQgUrZHdPdlZCSUtPYTg/view?usp=sharing

ولئن أسفرت ثورة العشرين عن إنشاء حكومة "شبه وطنية" مقيدة، كانت تُعتبر، مع ذلك، أفضل من الحكم البريطاني المباشر، الذي فـُرض على العراق نتيجة معاهدة سايكس بيكو، التي عقدتها بريطانيا سراً مع فرنسا، في نفس الوقت الذي كانت تقدم الوعود الكاذبة للعرب؛ فقد مهدت وثبة 1948 الشعبية، لانطلاق ثورة العراق، بعد عشر سنوات (تموز/يوليه 1958)، التي قضت على النظام السابق، الذي كان، بوجه عام، يسير في ركب الاستعمار البريطاني، كما هو معروف. ذلك الاستعمار الذي ظل يُطرد من الأبواب الواسعة فيعود إلى التسلل من الشبابيك، بل من شقوقها الكثيرة. وذلك لأن نوافذنا غير مُحْكَمَة وأبوابنا متداعية، وحُرّاسها إما نائمون أو مرتشون أو مشغولون بعدِّ أموالهم التي لا تُعدّ.

أفول نجم بريطانيا العظمى بعد الحرب العالمية الثانية

خرجت بريطانيا العظمى من الحرب العالمية الثانية مُنهكة بل مُدمّرة، وأصبحت تابعة إلى الولايات المتحدة تقريبا. فالتفتت إلى الشرق الأوسط، تُضمد به جراحها النازفة، واقتصادها المنهار. علماً أن المنطقة كانت مهددة من الشمال بالاتحاد السوفييتي، لاسيما بعد ظهور دولة مستقلة في أذربيجان محاذية لإيران، تدور في فلك الاتحاد السوفييتي. وفي نفس الوقت، ظهرت بعض علامات تقارب بين العراق وأمريكا، التي خرجت من الحرب أكثر قوة وتأثيراً في المعادلات الدولية الجديدة. لاسيما وقد اضطلعت أمريكا بحسم الحرب العالمية الثانية لصالح الحلفاء، الأمر الذي جعلها تتبوأ مكانة سامية في المجتمع الغربي والدولي. وقد لاحظتْ بريطانيا بقلق زيارة الملك فيصل الثاني وخاله عبد الإله لأمريكا عام 1947. وتعيين وزير مفوض في واشنطن بدلا من قائم بالأعمال.

وتجلى ذلك القلق في رسالة، عميقة الدلاله، وجهها تشرشل إلى الرئيس روزفلت يشكره فيها على عدم تطلع الولايات المتحدة إلى مصالح المملكة في إيران والعراق، ويقابلها بعدم مساس المملكة المتحدة بمصالح أمريكا في العربية السعودية. أي إنه يقول له بصراحة: هذه حصتنا من الغنيمة، فلا تتقربوا منها، وتلك حصتكم، نعدكم ألا نتقرب منها. وعلى هذا المنوال تقاسم الطرفان نهب المنطقة.

وهكذا رأت بريطانيا أن تراوغ، فتستجيب ظاهريا لمطالب الشعب العراقي بتعديل معاهدة 1930. ولكن لمصلحتها هي، وليس لصالح الشعب العراقي. فمهدت لذلك بعد سقوط وزارة أرشد العمري، بالإصرار على ترشيح نوري السعيد للوزارة ، الذي حقق المهام التي جاء من أجلها ثم سلّمها لصالح جبر، الذي عارضته مختلف الأحزاب الوطنية، فأغلق الصحف المعارضة واعتقل بعض القادة السياسيين المعارضين،. ثم فتح باب المفاوضات مع بريطانيا في هذا المُناخ القامع لكل معارضة جادّة.

وفي 6 كانون ثاني/ يناير 1948 فوجئ الشعب العراقي بما نشرته بعض الصحف من تصريحات وزير الخارجية فاضل الجمالي، من لندن أعلن فيها أن الحكومة العراقية على وشك التوقيع على معاهدة جديدة مع بريطانيا، ستحظى برضى الشعب العراقي.

فتوجّست الأحزاب الوطنية المعارضة - وهي الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الشعب وحزب الاستقلال والحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الشيوعي العراقي - شراً من هذه المعاهدة الجديدة التي أحيطت مفاوضاتها بالكتمان أولا، ولأنها تُعقد من جانب حكومة لا تحظى بالتأييد الشعبي. لذلك جرى تشكيل لجنة "التعاون الوطني "استعداداً للمواجهة مع الحكومة والاحتكام إلى الشارع .

وفي هذا الوقت بالذات كان الشارع البغدادي متوتراً أصلاً، ومستعدّاً للنهوض والتظاهر السلمي للتعبيرعن رفضه لسياسة الحكومة "الجبرية" عامة، والمعاهدة الجديدة خاصة، لعدم ثقته بتلك الحكومة.

وفعلاً حصلت إضرابات وتظاهرات، بدأت بمظاهرة كلية الحقوق، قوبلت جميعها بالعنف والقوة، وبالبيانات الحكومية التهديدية الشديدة اللهجة، وأغلقت بعض الكليات بما فيها كلية الحقوق. وساد جو من الغضب والترقب.

وفي الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير جرى التوقيع على المعاهدة من جانب الوفدين العراقي والبريطاني في ميناء بورت سموث. لذلك سميت المعاهدة باسم الميناء.

بعد إعلان بعض بنود المعاهدة، التي لم تكن أفضل من سابقتها من حيث منح بريطانيا العظمى امتيازات واسعة، لاسيما في حالات الحرب، فضلا عن قاعدتين عسكريتين دائمتين، بل تمديد زمن سريان المعاهدة الجديدة. ازدادت الأوضاع توتراً، فأضربت الكليات والمعاهد العالية. وتبعتها مدرستنا، الثانوية المركزية، وهي أكبر وأهم مدرسة ثانوية في العراق، فتبعتها بقية المدارس. وامتدت الإضرابات إلى جميع المرافق الأهلية العامة: الأسواق والمقاهي والمطاعم . . . ومع أن الحكومة منعت التظاهرات والتجمعات، وفرضت منع التجوال، بيد أن الجماهير تحدت الأوامر، وخرجنا نهتف بسقوط المعاهدة وسقوط الحكومة. فسقط العديد بين قتيل وجريح.

الوصي يدعو إلى اجتماع عاجل

ونتيجة لهذه الأحداث الخطيرة دعا الوصي عبد الإله إلى اجتماع حضره معظم الشخصيات السياسية ومنهم: السيد محمد الصدر وجميل المدفعي وحكمت سليمان وحمدي الباجه جي وارشد العمري ونصرة الفارسي وجعفر حمندي ومحمد رضا الشبيبي وعبد العزيز القصاب وصادق البصام وعبد المهدي المنتفجي ومحمد مهدي كبة وكامل الجادرجي وعلي ممتاز الدفتري ونقيب المحامين نجيب الراوي. كما حضره عن الحكومة جمال بابان وكيل رئيس الوزراء وأعضاء الوزارة. وبعد مناقشات عسيرة وطويلة وخلاف في وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة، أصدر المجتمعون، بياناً أشاروا فيه، إلى أنهم" بعد اطلاعهم على المعاهدة العراقية البريطانية الجديدة، أكدوا ضرورة رفضها، وقالوا إنها لا تحقق أماني البلاد، وليست أداة صالحة لتوطيد دعائم الصداقة بين البلدين". واعتقد أن هذا البيان صدر بالأكثرية وليس بالإجماع. لأن أعضاء الوزارة لا يمكن أن يوقعوا على مثل هذا البيان. وقد استقبل الشعب العراقي هذا البيان بقدر من الارتياح والاطمئنان.

ولكننا فوجئنا في اليوم التالي بتصريح صالح جبر رئيس الوزراء، من لندن أعرب فيه عن أمله بأن "البرلمان العراقي والشعب ، سيجدان في المعاهدة ما يحقق الأماني القومية تحقيقاً كاملاً، وأشار إلى أن بعض العناصر الهدامة من الشيوعيين والنازيين ،استغلت فرصة غيابه، وأحدثت القلاقل في البلاد، وأنه سيعود فوراً إلى العراق ، وسيسحق رؤوس هذه العناصر الفوضوية حتماً".( سيف الدين عبد الجبار، جريدة الزمان، 30/4/2005 )

وهكذا عادت المظاهرات من جديد، وتصاعدت يوم 26 كانون الثاني 1948 وهو اليوم الذي عاد به صالح جبر من لندن . وعقد بعض الساسة المعارضين أجتماعاً في دار جعفر حمندي، حضره محمد رضا الشبيبي ومحمد مهدي كبة وكامل الجادرجي وحسين جميل وداخل الشعلان وعلي ممتاز الدفتري ونصرة الفارسي وآخرون واتفقوا علي وجوب الاستمرار في التظاهرات التي تصاعدت وبلغت اوجها يوم 27 كانون الثاني حين تحولت العاصمة إلى ساحة حرب حقيقية . وسقط الكثير من الشهداء خصوصا في معركة جسر المأمون، الذي أطلق عليه جسر الشهداء فيما بعد. واستقال عدد من النواب والوزراء مما اضطر الوصي إلى إقالة وزارة صالح جبر وتكليف السيد محمد الصدر بتشكيل الوزارة.

ونحن هنا نريد فقط تذكير القراء بكفاح الشعب العراقي، وتضحياته في وثبة عام 1948، من دون أن يكون للمسألة الطائفية أي دور أو أي اعتبار،

وذلك من خلال تجربة شخصية مرّ بها كاتب هذه السطور. فنستعرض بعض وقائعها الحقيقية باختصار ودقة، قدر الإمكان. لأنها قد تعتبر مثالاً متواضعاً واحداً، من آلاف الحالات المشابهة لشبان عراقيين بذلوا أقصى طاقتهم وتحدوا النظام الذي كان قائماً آنذاك، بأرواحهم، لأنهم كانوا يؤمنون أن خلاص بلادهم وتحررها من نير الاستعمار والسيطرة الأجنبية تتوقف عليه مصلحة بلادهم ومستقبلها في التقدم واللحاق بركب الحضارة الحديثة.

القضية الطائفية لم تكن مطروحة بل مرفوضة

ومن جهة أخرى فإن أهمية التذكير بهذه "الوثبة" والتعبير عن بعض جوانبها، على الصعيدين الشخصي والتاريخي، ينبثق من كونها تعتبر مثالاً جليّاَ لتقييم القائد السياسي، بناء على منجزاته وتاريخه وتطلعاته ومشاعره القومية والوطنية، وليس بناء على انتمائه الطائفي، في أي حال من الأحوال.

العراق اليوم تشرذم بل أصبح ساحة حرب طائفية، أو بالأحرى، ما برح يتـمزق، ليس بسبب الآخر المحتل فقط، بل بسبب الفتنة الطائفية التي يزداد أوارها بكل أسف ، حيث ذهب ضحيتها الآلاف من كلا الطرفين. وهناك أياد خارجية معروفة، تضيف الزيت إلى النار، بين حين وآخر، عن طريق بعض عملائها. بل تعمل على مساعدة وتشجيع معظم الأطراف المتصارعة، لمجرد دفعهم لاستمرار الصراع الدامي وتدمير البنى التحتية لمعظم البلدان العربية بغية زيادة إضعافها لتسهيل سيطرتها عليها في نهاية المطاف، بيسر وبدون أية خسائر.

ونحن نحاول الآن العودة إلى تلك الفترة التي حدثت خلالها الوثبة لنبرهن على أن مسألة السُنَّة والشيعة لم تكن مطروحة أصلاً.

فرئيس الوزراء، صالح جبر، الذي يمثل أول رئيس وزراء شيعي تسلم الحكم بعد مرور قرابة ثلاثة عقود على إنشاء الحكم الوطني في العراق، رفضه الشعب العراقي بأجمعه، حيث يشكل الشيعة النسبة الأكبر، بوجه عام. علماً أن الأحزاب الوطنية المعارضة كانت تضم مختلف الطوائف والأديان، بما فيها الطوائف السنية والشيعية. كما يمثل كاتب هذه السطور، الذي ينتمي إلى أسرة شيعية محافظة،(بلا تزمت) مثالاً واقعياً حياً، لمدى تحرر الشيعة، من قياس الزعيم بمسطرة التشيع والتسنن، بل إن هذا الموضوع لم يكن مفكراً به نهائياً، لدى الشيعة عموماً، حسب علمي وسعة اتصالاتي الشخصية على الأقل.

وبغية إثبات ذلك سنقدم للقراء نتفاً من التجربة الشخصية لكاتب هذه السطور، حينما كان في مقتبل العمر. وهذه الشذرات تعبر عما عاناه من صعاب، وما تعرض له من أخطار، أثناء تلك الوثبة، ثائراً ضد صالح جبر، على الرغم من شيعيتة، بسبب موقف "جبر" المهادن للإنكليز، والمعادي للشعب العراقي. وقد حاول هذا الأخير، في أواخر أيام الوثبة، العزف على وترِ كون التظاهرات التي انفجرت ضده كانت بسبب انتمائه، وذلك بقصد تحويل الشيعة، الذين كانوا يمثلون أكثرية الجماهير الثائرة، عن موقفهم المناوئ له إلى موقف المؤيد له. ولكنه فشل في هذا المسعى. ففي الأيام الأخيرة للوثبة، أتذكر تماماً أنني لاحظت، أثناء تظاهراتنا الصاخبة والدامية، وفي وقت أصبحت فيه الجماهير مسيطرة على شارع الرشيد، الذي يمثل قلب العاصمة؛ لاحظت ظهور منشورات تشير إلى ذلك، فحرصنا على تمزيقها أو إهمالها، وكنت من أكثر المتحمسين لرفضها. ولم تؤثر هذه المحاولة الأخيرة في إنقاذ صالح جبر، مما اضطره إلى الاستقالة، أو بالأحرى أجبر عليها ، فسقط في مساء 27/1/1948، لاسيما بعد "واقعة الجسر" التي حصدت العشرات من المتظاهرين .

ومع أننا كنا نعلم (كطلاب)، أن الأحزاب السياسية المعارضة(حزب الاستقلال والحزب الوطني الديمقراطي وحزب الأحرار وحزب الشعب والحزب الشيوعي العراقي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وهي أحزاب فيها خليط من الشيعة والسنة والأكراد والمسيحيين وبعض اليهود، على السواء، دون أن تكون قضية التفرقة الطائفية أو الدينية مطروحة أصلا)، أقول تلك الأحزاب وقفت ضد إبرام المعاهدة وضد الحكومة، ودعت الجماهير إلى التظاهر لإسقاطهما؛ إلا أن معظم التظاهرات كانت عفوية أكثر من أن تكون منظمة وموجهة سلفاً. فجميع المظاهرات التي اشتركت فيها، لم تكن لها قيادات واضحة منظِمة، بل كانت تتحكم بها الآراء الشخصية الآنية. ومع ذلك كانت هناك توجيهات تنتشر بيننا بشأن مكان وزمان اللقاء في اليوم التالي مثلا. وهي تصدر على الأكثر من لجان الطلبة، الموَجَهة من بعض أحزاب المعارَضة.

ذكريات ومفارقات شخصية

في معظم تلك الأيام العصيبة والمثيرة، التي فُرض فيها نظام منع التجوال، كان كاتب هذه السطور يخرج من بيته، الذي يقع في الحي السكني الهادئ في ذلك الوقت؛ الكرادة داخل (هويدي)، والذي كان يعتبر بعيداً عن مركز بغداد (أصبح اليوم جزءاً من المركز، وحدثت فيه غالباً كثير من التفجيرات)؛ أقول، يخرج متلصصاً، قبل طلوع الفجر، في كل يوم من الأيام الحاسمة للوثبة. وأحيانا يلقي نظرة دامعة على أخواته المستغرقات في أحلامهن، ويتوقع أنها قد تكون نظرة اللاعودة الأخيرة. ولا ينسى أن يحمل في جيبه شيئا من كسرات الخبز "البايت" أو اليابس، الجاف(من جوة النجانة، مكان حفظ الخبز)، وبعض التمرات الجافة، (الزهدي الجسب) ، وكتابا مدرسيا للتمويه، ليبدأ رحلته الخطِرة والمرهِقة على الأقدام ، التي تتجاوز الساعتين، متخفيا بين الأحراش، في بساتين "الكرادة" الكثة وخلف جذوع النخيل الباسقة، بعيدا ً عن أنظار مفارز الشرطة التي كانت مسؤولة عن التطبيق الدقيق لمنع التجوال. وإذا وصل مركز المدينة، فبين"الدرابين"، أي بين الأزقة الأثرية الضيقة في أحياء بغداد العتيقة، الذي كان يعرفها جيداً، ومنها الحيدرخانة السويدان والدهّانة والشورجة و والميدان، التي كانت خالية من المارة، متوجها إلى حي المعاهد العالية في الباب المعظم، وهكذا يتجنب دوريات الشرطة الراكبة والراجلة، التي كانت منتشرة في جميع الطرق الرئيسية والساحات العامة لتفعيل منع التجوال. ومع ذلك لم ينج ُ من ملاحقة شرطة النظام. ففي بعض المرات قبضوا عليّه متلبسا بجريمة انتهاك "حُرمة" أوامر منع التجوال. فيقول ببراءة : "عمي، آني رايح البيتنة، بعكد السويدان، جنتْ بيت صديقي "محمد" دندرس للامتحان". (أي: يا عمّ، إنني عائد إلى بيتنا في حي السويدان، وكنت مع صديقي "محمد" نحضر للامتحان). ويتغير تحديده لحي إقامته، الكاذب، تبعا لمكان إلقاء القبض عليه. فيتركونني.

وفي أحدى المرات وجد نفسه وجها لوجه أمام ضابط شرطة عملاق أخذ بتلابيبه، قبل أن يتمكن من أن ينبس ببنت شفة، وهو يتوقع أشد العقوبات التي يهدد بها رئيس الوزراء ومنها الاعتقال، وملحقاته من ضرب وتعذيب. نعم، أمسكه من عنقه ضاغطاً بشدة ورفعه عن الأرض والولد يُحشرج مختنقاً، ويحاول أن يصرخ فلا يستطيع، وهو "يًلبِط" كالسمكة الصغيرة في يد الصياد، وكاد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، لولا أن الشرطي يتوقف فجأة، ويضعه على الأرض مُرتبكاً، والصبي يسعل بشدة ، والضابط يحاول إسعافه، بعد أن حَملَهُ برفق ووضعه على "دكّة" على قارعة الطريق، وهو يُوَلْوِلُ قائلا: "علاء بن الأستاذ السيد صادق الأعرجي؟ وأخذ يسقيه ماءً من "مُطّارته " (ترموس بدائي). وما أن هدأ روعه قليلاً، والشرطي يسعفه ويواسيه، حتى تجرأ فرفع ناظره إلى الشرطي العملاق الذي كاد يفتك به قبل لحظات مستغرباً، فعَرِفَه:

أحد أبناء الفلاحين من سكان "الكرادة الشرقية" الأصليين، الطيبين الذين كانوا يزورون والد الصبي علاء(السيد صادق الأعرجي_ صحفي جريء ومجاهد عنيد وأستاذ للأدب العربي فيما بعد) في بعض المناسبات ولاسيما في ليالي رمضان والأعياد، ويتمتعون بأحاديثه وقصصه التاريخية و الدينية الشيّقة، والأشعار البسيطة، (ألأبوذية بند ابن الخلفة، أشعار ملا عبود الكرخي) وكان الصبي علاء يقدم لهم الشاي و"الكْلِيْجَة" العراقية المحشوة بالتمر أو الجوز واللوز المُسَكر( كعك العيد العراقي)، وكان هذا الشاب/ الصبي، الذي أصبح ضابط شرطة فيما بعد، يكبر علاء بعدة سنين، يحضر غالبا مع والده، فيقدم له علاء الشَرْبَت(عصير الفاكهة المركز الذي يضاف إليه الماء)، بدل الشاي، الذي يقدمه إلى الكِبار، ويخصّه بعددٍ من قطع "الكليجة"، و يدعوه ليلعب معه في الحديقة، أحياناً.

والأهم من كل ذلك، أن هذا "الولد" الذي كان على شفا الموت قبل لحظات، أصبح مطلق السراح، فتنفس الصعداء وحـَمَدَ الله على السلامة، بل انتعش وانتفش ، حين اعتذر الضابط منه بكل أدب، أمام بقية أفراد الشرطة، الذين كانوا تحت إمرته ، قائلاً "والله أخي آني متأسف، بس ما اعرفتك أول مرّة "، وأعاد إليه كتابه الذي كان ملقى على الأرض. لكنه استدرك وكأنه تنبه، وفاجأ الصبي بسؤاله بتوجس: "لكن أنت وين رايح بعيداً عن بيتكم في هذا اليوم العصيب ؟". وهنا استجمع "الولد" بقايا شجاعته بمشقة، ونهض مُتَحَسِسَاً عنقه الموجوع، وتأكد من كتابه تحت إبطه. وقال له بكل تحد ٍ وكبرياءٍ وبلاغةٍ: "أنا ذاهب لتأدية واجبي الوطني الشريف، وأنت مضطرٌ للقيام بواجباتك القذرة". قالها بسرعة ثم راح يعدو بل يسابق الريح، والشرطي يصرخ: عُدْ إلى بيتك، فلدينا تعليمات مشددة بمنع التظاهرات بأي ثمن، وإلا سألقي القبض عليك". . . لكنه كان قد ابتعد كثيراً، قبل أن ينهي عبارته، مستغلاً تسامح هذا الشرطي العدو/ الصديق.

* * *

مَشاهد من مظاهرات حامية

خلال الفترة من 5 كانون الثاني/ يناير 1948 ، تاريخ مظاهرة كلية الحقوق حتى 27 منه، حين اضطر رئيس الوزراء صالح جبر أخيراً إلى الاستقالة، وألغيت المعاهدة الجديدة؛ حصلتْ أحداثٌ كثيرة وخطيرةٌ: فوْرات شعبية، معارك دموية، بين جماهير غاضبة عزلاء وقوات شرطة مسلحة تهاجم المتظاهرين، بالرصاص الحيّ، فيسقط عشرات القتلى والجرحى، وتصدر بيانات تهديد ووعيد، أو بيانات مهدئة ومطمئنة، واجتماعات على أعلى المستويات مع الوصي عبد الإله ورؤساء الأحزاب والسياسة. وسنصف شيئا من مظاهرتين فقط، اشترك فيهما كاتب هذه السطور، تعرض خلالهما لأخطار شديدة.

مظاهرة كلية الهندسة

في أحد تلك الأيام العاصفة، التي مُنع فيها التجوال، اتفقنا على المكان والزمان، للخروج في مظاهرة، محددين مسارها. فوصلتُ إلى موقع اللقاء في الساحة المقابلة لكلية الهندسة، بعد مسيرة طويلة وخطيرة مثالها الطريقة التي وصفتها سابقا. وكانت الكلية مغلقة من الناحية الرسمية، تحاشيا للتظاهر، لذلك كان من المفروض أن ننتشر، بدون أن نجلب النظر، في الشوارع الفرعية وبين الأشجار والبنايات والحدائق العامة. وما أن دقت ساعة الصفر، وفي خلال فترة دقائق خرج عشرات الشباب والصبيان من مكامنهم، وشكلنا كتلة بشرية متراصة متكاتفين بالأذرع، فكنت في الصف الثاني أو الثالث، لا أذكر، بالضبط.

وبعد دقائق نظرتُ إلى الخلف فإذا بالمظاهرة أصبحت تقارب المئات. وبعد أن توغلنا قليلا في الشارع المؤدي إلى ساحة باب المعظم، حيث كان هدفنا المرحلي الأول، ومنها إلى أهم شارع في وسط بغداد" شارع الرشيد "، حسب الخطة؛ وإذا بمفرزة من الشرطة الراكبة بعربة شرطة مصفحة، يتبعها عدد من أفراد الشرطة الراجلة تعترض طريقنا. وما هي إلا لحظات حتى راحت أصوات طلقات الرشاش تُلعلع، وفي ذات الوقت هجم علينا عشرات الشرطة ضربا بمقابض البنادق الصلبة، وأذكر أنني تلقيت ضربة شديدة، فسقطتُ مغشياً عليّ . وعندما عدت إلى وعيي وجدتُ نفسي في حفرةٍ على جانب الشارع ، لا أدري كيف وصلتُ إليها. شعرت بالدماء تسيل على وجهي، فتحسست جروحي، في رأسي وكتفي ورجلي. حاولت أن أتحرك بمشقة وألم. وأصوات الطلقات النارية لا تنقطع. رأيت بعض الطلاب يتراكضون ويحاولون اقتحام مبنى كلية الهندسة، بلا جدوى، وآخرين يتسلقون السياج الحديدي العالي. فتحاملتُ على نفسي وتمكنت من الخروج من الحفرة بصعوبة بالغة، وتوجهت إلى مبنى الكلية، فلم أتمكن من تسلق السياج، فساعدني بعض الرفاق. ويبدو أن بعضهم استطاع أن يدخل المبنى الرئيسي بطريقة ما، وتمكن من فتح الباب الكبير من الداخل . فأدخلوني في ردهة، وأنا ما أزال في شبه غيبوبة بسبب شعوري بالدوار والآلام. فتهالكت مستلقيا على البلاط. وشعرت أن بعضهم يضمد جراحي ويجفف الدم من وجهي. وربما دخلت في غيبوبة أو نوم عميق، لا ادري، لأنني استفقت، بعدها بوقت طال أو قصر، على صوت الزميل صالح جواد الكاظم( الأستاذ الجامعي فيما بعد) يخطب في الطلاب اللاجئين مشجعاً، ثمَّ يعلن أننا محاصرون من جانب قوات الشرطة، ونحاول أن نفك الحصار بالتفاوض معهم. وعلمت بسقوط بعض القتلى وتوقيف آخرين وعدد كبير من الجرحى. وبقينا مسجونين إلى المساء. حين أطلقوا سراحنا بشكل أفراد متفرقين.

معركة الكلية الطبية

وفي يوم آخر من تلك الأيام الحالكة والساطعة، كنـّا على موعد للقاء في المدخل المؤدي إلى الكلية الطبية، لننطلق من هناك، حسب الخطة، إلى ساحة باب المعظم، ومنها إلى شارع الرشيد، أهم شارع في وسط العاصمة. وقبل أن نبدأ التجمع، وكان عددنا بالعشرات أو أقل، لأن الوقت لا يزال مبكراً على ساعة الصفر، وإذا بمفرزة من قوات الشرطة المجهزة بالأسلحة، تتوزع في الشارع المقابل لذلك المدخل أو بمحاذاة سياج "بهو الأمانة" القريب، وتأخذ أوضاعاً قتالية، وكأنها تستعد لمواجهة معركة مع فرقة أعداء كاملة. وكانت الرشاشات والبنادق موجهة إلى مدخل الكلية، وهو مجاور لمدخل المستشفى الملكي( المجيدية سابقا). تفاوضنا أولاً مع قائد المفرزة، ليسمحوا لنا بالخروج باعتبار أن مظاهرتنا سلمية. قال بأدب وحرج :أنا مضطر لتنفيذ الأوامر بمنع أي مظاهرة بجميع الوسائل. وبعد أخذ ورد، بدون جدوى ، بدأنا المناوشات بقذف الحجارة على الشرطة، وكنا لا نتجاوز الأفراد. ومن الطلاب الذين أذكرهم في الصفوف الخلفية البعيدة "خلوق أمين زكي:، الطالب ربما في كلية الحقوق . ولكن الشرطة واجهتنا بإطلاق الرصاص. فتحمسنا أكثر، وكنت في مقدمة عدد جدّ قليل ، لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة أو أقل، من المتظاهرين المتحمسين. وأتذكر بوضوح أن الطالبة سميرة صبحي أديب(الدكتورة فيما بعد، وزوجة المرحوم الدكتور قتيبة الشيخ نوري)، كانت تحاول تهدئتنا خوفاً على حياتنا من" هؤلاء المجرمين"، على حد قولها. كما كانت المرحومة فاطمة الخرسان(دكتورة/ طبيبة فيما بعد)، تساعدنا فتقدم لنا الحجارة المناسبة للرمي، وتحاول أن تكسِّر قطع الآجر(الطابوق) الذي انتزعناه من سياج الكلية، كذخيرة حيّة، كما تشارك أحيانا في قذف الحجارة من بعيد، وهي تتستر بالسياج.

وفي إحدى المرات التي كنت فيها أتقدم بل أتقحم وأقذف الحجارة، كما قال الجواهري:

تقحمْ، لـُعنتَ، أزيز الرَصاص، وجرب من الحظ ما يـُقسمُ

فإما إلى حيث تبدو الحياة لعيـنـيـك مـَكـْرُمة ً تـُغنمُ

وإما إلى جَـدَثٍ لم يكن ليفضُله بيـتـُك المُـظلمُ ؛

كان الرصاص يُلَعْلِعُ، وكنت في المقدمة مع طالب آخر يتأخر عني خطوة أو خطوتين فقط. وحدث المُصاب!!!. حدث ما كنا، في نفس الآن، نتوقعه ونستبعده، مأخوذين بحماسنا لقضية تحرير أمتنا بأي ثمن؛ ولكن فورة الحياة Elan Vital في هذا السن ووعي الإنسان، بعمق طاغٍ، بوجوده العامر والغامر، كجزء من غريزة المحافظة على الحياة نفسها، يجعلك تستبعد الموت، أو لا تتخيل حقيقته، الذي يمكن أن يكون أقرب إليك من حبل الوريد، لاسيما في هذا الموقف الخطِر، بل المتفجر.

ما يزال أزيز الرصاصة التي أخطأتني، يرن في أذني، وكأنني على موعد معه في مثل هذه الأيام من الشهر الأول من كل عام، منذ قرابة سبعة عقود ً. وأتذكر بوضوح أنني كنت أول المتقدمين وأكثرهم حماسة ً، لكسر الحصار فتجاوزت السياج وأصبحت في منتصف الشارع العام تقريبا وخلفي أحد الطلبة، حتى أصبحت المسافة بيني وبين خط النار بضعة أمتار. وفجأة وجدتُ عيني تلتقي بعين أحد أفراد الشرطة، وقد كنت قد أصبته إصابة خطرة في رأسه. وكانت الدماء تسيل فتغطي كامل وجهه تقريبا ً. رأيته والشرر يتطاير من بقايا ناظريه، وهو يصوِّب بندقيته نحوي، فأيقنت أن هذه نهايتي. ودوّت الرصاصة القاتلة، التي سمعت فحيحَها صارخاً في أقل من جزء من لحظة، وهي تمر من طرف أذني اليسرى، فأصابت رأس زميلي الذي كان يتبعني مباشرة. أقول؛ ما يزال ذلك الأزيز الصارخ والقاتل يعصف في أذني، ويثير في أعماقي مشاعر يختلط فيها القدَر والإرادة العلوية والمصير المحتمل أو المحتوم، فضلاً عن تساؤلات مرهِقة، ما تزال تعذبني في مثل هذه الأيام من كل عام، أقول تساؤلات في سرّ الوجود وسرّ الموت والتطلع نحو الخلود، غير الموجود أصلاً، بالمفهوم العلمي، لأن العالم والكون في تغير متواصل دائما، بل في كل لحظة، بينما الخلود ثبات( ولكنني أستدرك فأقول:إن الله على كل شيء قدير). وأتساءل هل أخطأتني تلك الرصاصة عمدا ًأو صِدفة ً، لتستقر في رأس صاحبي الشهيد الذي كان يتبعني مباشرة، فكتب الله ليّ الحياة وكُتب له الموت، الذي كان بيني وبينه ربما أقل من شعرة؟ (ومن حبل الوريد) وهل أنا أسعد منه حظاً أم العكس هو الصحيح ؟ وما الفرق بين أن يـُقتل الإنسانً ، أو يستشهد قبل العشرين أو يموت في ما بعد الثمانين، إذ "كل نفس ذائقة الموت"؟ " .يقول الشاعر: "ومن لم يمت بالسيف مات بغيره -تعددت الأسباب والموت واحدُ". وهل أكرمني الله بهذه الِنعمة أو عاقبني ؟ أليس من الأشرف والأكرم والأسمى، أن يموت الإنسان واقفا ً شامخا ً مكافحا ً في سبيل إعلاء كلمة الحق، من أن يقضي نحبه، ضعيفا ً عليلا ً مستلقيا ً على فراش الموتً، وهو في أرذل العمر؟ أي كما يقول خالد بن الوليد: "يقضي على فراشه كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء". وماذا جنيت فعلا ًمن هذه الأعوام السبعين الزائدة التي عشتها؟ ولئنْ لم أجنِ منها شيئاً يُذكر ، على الصعيد الشخصي، فهل استفاد منّها بلدي أو مجتمعي أو قومي أو البشرية، ما يكفي، لتبرير بقائي على قيد الحياة، كل هذه السنين؟ وماذا جنينا خلال هذه الفترة الطويلة من كل ذلك النضال والتعرض لأفدح الأخطار، من نتائج على صعيد تحسين الأوضاع وتقدم الأمة العربية التي ازدادت تخلفاً، بل دخلت في جحيم "الفتنة الكبرى" من أوسع أبوابها وأخطرها، ما يهدد بانقراضها. (انظر كتابي" الأمة العربية بين الثورة والانقراض" على الرابط المجاني: https://drive.google.com/file/d/0B7-yP9NKQgUrR1lITUlkNmUyWjA/view?usp=sharing

* * *

توقفتُ مؤقتاً عن الرمي بالحجارة وانسحبتُ إلى داخل سياج الكلية، بينما توقف إطلاق النار. ثم جاء أحد موظفي الكلية الطبية (أو ربما طالب، لا أعرفه) يرتدي الكفوف الطبية، ويحمل إناءً طبياً وقطعة من "الكوز"،(نسيج قطني معقَم عادة) فجمع الدماغ، من على بلاط الشارع وذهب به إلى عمادة الكلية، ثم عاد بعد فترة قصيرة ليعلن، وهو ينتحب، عن استنكار العميد الدكتور هاشم الوتري واستقالته مع الهيئة التدريسية. وعلمنا بعد انتهاء الأحداث أن مدير الشرطة العام بعث إلى عميد الكلية الطبية برسالة يعتذر فيها عن الحادث المحزن ويضيف أنهم قاموا بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب مقتل هذا الطالب. ولكننا لم نسمع شيئا عن نتيجة التحقيق، الذي أعتقد أنه لم يحصل أصلاً.

هذا الحدث زادنا تحمساً. ومع توقف إطلاق النار، واصلنا رمي الحجارة بشدة ، فانسحبت قوات الشرطة فجأة. وهكذا انتصرنا بعد مقتل هذا الشهيد المجهول الذي لم أعرفه. فانطلقنا راكضين وهاتفين في الشارع المؤدي إلى ساحة الباب المعظم القريبة، حيث كانت مفرزة شرطة أخرى تحاول صدنا فتطلق الرصاص كيفما اتفق. ولاحظت بعض جثث القتلى متروكة في الشارع. وهنا استبشرت بانضمام بعض المواطنين العاديين الذين أخذوا يقذفون الحجارة معنا. على قوات الشرطة فأخذت أشجعهم: وأصرخ بهم: " (عفية عفية عيوني، شوية ساعدونا يا أخوان، هذا وطنـّا كُلْنا)" وما إلى ذلك، بقدر ما أتذكر تقريبا (عفية، معناها أحسنتم، أو بخٍ بخْ، وشوية، معناها قليلا). وأقبلت على أحد الذين يقذفون الحجارة، وكان في ثياب رثّة وقذرة، وأنا أضحك ضحكات هيستيرية، ودموعي تنهال في نفس الوقت، أُعانقه وأُقبله وأُوَلْوِلُ بعبارات، ربما خليط من التشجيع والترحيب والنخوة والحماس. وعندئذ انسحبتْ قوات الشرطة بسرعة أيضا مخلفة عربة شرطة حاولنا إشعال النار فيها فتفجرت بعد لأي. وسرعان ما أصبحت ساحة باب المعظم الشهيرة، التي تقع فيها المكتبة المركزية العامة وتتفرع منها عدة شوارع مهمة منها شارع الرشيد، وشارع غازي، والشارع المؤدي إلى الأعظمية، والشوارع الأخرى المؤدية إلى حيّ الكليات العليا، أقول هذه الساحة غدت تغص بالجماهير الغاضبة والهاتفة مثلاً، باللهجة العراقية المُنَغـَّمة :" نوري السعيد القُندَرة" فيجيب فريق آخر"صالح جبر قيطانها". أي "نوري السعيد الحذاء وصالح جبر شريط الحذاء أو مشدّه".

ومما يستحق التسجيل والفخر، أنه خلال جميع هذه الوقائع، وأثناء أيام الوثبة العاصفة والدامية، التي استمرت حتى أواخر كانون الثاني/ يناير لم تحصل حسب علمي، أية حوادث سلب ونهب للمحال التجارية الكبرى، التي كانت مملوكة لشركات أجنبية أو لليهود العراقيين، والتي يعجُّ بها شارع الرشيد، وأسواق بغداد الفرعية الحافلة بالسلع المختلفة. علماً أن قوات الأمن والشرطة اختفت تماماً من الشوارع الكبرى في العاصمة التي احتلتها الجماهير الغاضبة.

مرة واحدة لاحظت أن شاباً من المتظاهرين، كان يعدو قريباً مني في وسط شارع الرشيد، المقفر تماماً من حركة مرور السيارات والعربات وقوات الأمن طبعاً، قذف حجراً نحو الواجهة الزجاجية لمحل تجاري كبير. فتملكني الغضب وقفزت نحوه آخذاً بتلابيبه: وصرخت بوجهه" لماذا فعلت ذلك؟ فأجاب:"إنه يعود لمالك يهودي ". فأجبته" يا أخي، أنت تشوّه المظاهرة بهذا العمل الشنيع" فتوقف.

ولا بد أن أشير بإكبار إلى أن موقف أُسرتي، من نشاطي هذا، كان متسامحاً جداً، مع انهم كانوا قلقين إلى أقصى حدّ على ولدهم الوحيد. فلم يؤنبونني على التسلل في ظلام الليل والخروج. بل كانت أمي تستعطفني، وتذكـّرني أنها ستموتُ حُزناً إذا حدث لي عارضٌ، وتقول إنني أصلي وأدعو الله أن يحرسك. ولكنها قالت لي، فيما بعد، إن أباك قال لي أنه كان يتمنى لو يكون قادراً أن يشارككم في هذه التظاهرات.

وأتذكر أنني عندما عدت في مساء اليوم الأخير الحاسم (27 كانون الثاني/ يناير 1948) إلى البيت، منهكاً، وقد عضني الجوع الشديد والإعياء البالغ، بعد أن قضيت طيلة ذلك اليوم في التظاهر مع مئات الآلاف من الحشود من جميع طبقات الشعب، بادرني أبي بالتهنئة على نجاحنا بإسقاط حكومة صالح جبر، وكانت أمي "تهلهل" (تزغرد) وهي تستمع إلى البيان الذي أذاعه الوصي باستقالة حكومة صالح جبر.

وهنا ينبغي أن نتأمل بدقة موقف هذه الأسرة التي تمثل نموذجاً لمعظم الأسر الشيعية المحافظة، من الطبقة المتوسطة، التي كرهتْ هذا الرئيس (رغم شيعيته) لأنها تعتقد أنه خان شعبه، ولا تفكر أصلاً بتقييمه بناء على مذهبه. ولم يُشر والدي في أيٍّ من أحاديثه المسهبة معي، حول الوضع السياسي العام، إلى هذه النقطة أصلاً. بل كان يشجب بشدة سياسة صالح جبر. وأتذكر أنه ألقى قبل ذلك بسنين قصيدة تمجيدية عامرة من إذاعة بغداد بمناسبة انقلاب رشيد عالي الكيلاني في مايس 1941، على الرغم من أن رشيد عالي سنيٌ..

وفي نفس الليلة، التي كانت أسعد ليلة في حياتي، عُدت أدراجي إلى الباب الشرقي، في مركز العاصمة، وأنا ألتهم (لفّتي) التي زودتني بها الوالدة) رغيف الخبز العراقي الطازج الذي ينطوي على شيشين كباب بغدادي(كفتة) (مع السماق والكراث والنعناع والمعدنوس)، بشهية عارمة.

وفي الباب الشرقي وجدت الجموع محتشدة تهتف: "فاليحية وصينا سـًقـّـط الخاين"، أي (ليحيا وصيُنا لأنه أسقط الخائن) ثم تخاطب صالح جبر متسائلة" وين تنام هالليلة؟!!" كل ذلك بترنيم مُلَحنْ، نسميه بالعراقي "بَسْتَة". ربما تقابل في اللغة المصرية "طقطوقة". بقيتُ أحتفل مع تلك الجماهير الحاشدة حتى ساعة متأخرة. واستمرت الاحتفالات حتى الصباح.

ولم يظهر أثناء هذه التظاهرات، في تلك الليلة التي لم تنمْ فيها بغداد، أي من قوات حفظ الأمن والنظام. ومع ذلك أكرر أنني لم أشهد ولم أسمع بحصول أي اعتداء على الأموال العامة أو المحلات التجارية العامرة بالسلع والمواد الثمينة، في تلك الليلة المشهودة. وهذا يدل على وعي الجماهير وترفعهم عن القيام بأي عمل يشوِّه وثبْتهم الظافرة.

ملاحظة مهمة: استعنت في تدقيق بعض التواريخ والمواقع والأحياء البغدادية القديمة ببعض الزملاء الذين عاصروا أحداث الوثبة، واشتركوا فيها بنشاط، ومنهم الأخ الدكتور شاكر الجنابي والأستاذ الفاضل المرحوم غالب مقصود، صاحب الكتاب المتميز "سوالف بغدادية"، الذي يمكن أن يعتبر مرجعاً تاريخيا قيِّماً للأحياء البغدادية القديمة، فضلا عن العادات والتقاليد العراقية التي آلت إلى الاندثار.

من القلب للقلب

حكاية صورة

تراث وتاريخ

شخصيات في الذاكرة العراقية

أدب الرحلات

زمن الماضي الجميل

مختارات

فى ربوع العراق

أفلام من الذاكرة

الطرب الأصيل

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

696 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

اخر الاخبار

- "ناجٍ بملامح مشوهة".. مسؤول إيراني يكشف تفاصيل محاولتين لاغتيال مجتبى خامنئي

- تضاعف خلال ساعتين.. نحو ٥٠٠٠ جندي أميركي في طريقهم إلى الشرق الأوسط

- مسلسل_عمر - الحلقة ٢٥

- برنامج سيرة من بلادي - أمثال بغدادية / اليدري يدري والمايدري گضبة عدس

- بوتين يضحك في سره .. أول مستفيد من الحرب على إيران

- طرائف "رمضانية" من التراث العربي

- الحرب على إيران تهدد موائد الطعام وفواتير الطاقة في مصر وسوريا ولبنان والعراق

- "الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية فشلت في هزيمة إيران بسرعة، ويتم الانتقال لخطة بديلة" - مقال في الغارديان

تابعونا على الفيس بوك