أَيــامُ أَبــي (سيرة .. وذكريات) ح٢

- التفاصيل

- تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 10 كانون2/يناير 2017 21:59

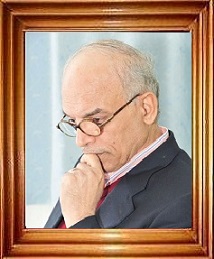

- كتب بواسطة: د.عبدالستار الراوي

د.عبدالستار الراوي

الحلقة الثانية

مدخل

من هو عز الدين محمود؟ هو السيد عز الدين محمود عبد الدخيل إسماعيل عبد الله الورور من (البوعبيد)، إحدى عشائر راوة الأربع، ينحدر من أسرة رقيقة الحال، وقد ولد سنة 1917 في ( درب المحسنة) ،وعاش طفولته وصباه في بيت دخيل، وفي كنف مطني العساف بعد أن اقترن بأمه وردة طه الحمادي عقب وفاة أبيه، وأنجب منها (أمين)، الأخ الوحيد لعز الدين. ولأن عز الدين ولّد يتيماً، فإن وردة أصبحت تعني كل شيء في حياته، ملاذاً وأمناً، ومأوى، وكانت لإبنها أماً وأباً، وظلاً وارفاً مفعماً بعاطفة أمومية فياضة بالمحبة والحنان، كلاهما متعلق بالآخر لا يطيق بعداً عنه، وظلاً متلازمين معاً في الذهاب والإياب، في الغداة والعشيّ، فتصحبه معها غرباً إلى بستان الهلالية، وشرقاً إلى عانة التي كثيراً ما يستعيد أبي ذكرى طفولته في ربوعها، وكان الشئ الذي يثير اهتمامه أكثر من أي شيء آخر، هو متعة عبور الفرات بالزورق، أو الإنحدار بالشختور وهو ينساب في حوض النهر صوب (محلة السدة)، تلك البقعة الآسرة، وما يتوقع أن يجد في انتظاره هناك، من ضروب اللهو الباذخ، نحو السباحة، والصيد، والتجوال بين آثار القلعة ورسومها.

ويذكر أبي (بأن أيام عانه، من بين أجمل أيام طفولته، تلك التي أمضاها برفقة حامد وبدوية مثلما ظلت ذكرى خالته شنتافه نديّة في قلبه ووجدانه، فقد أحاطته خلال حياة أمه وعقب رحليها بالكثير من الرعاية، وأغدقت عليه حبها وحنانها).

ولابد أن أنوه هنا بموقفين يبدوان متباعدين ومنفصلين في الزمان والمكان، ولكنهما يتسقان من حيث الدلالة والمعنى، على تأكيد عمق العلاقة الروحية الوطيدة بين عز الدين وحامد العسكر.

الأول: بداية ثمانينات القرن العشرين، عندما جرى إغراق مدينتي عانة وراوة، لجعلهما جزءاً من حوض بحيرة سد حديثة، إذ طلب أبي مني ونحن في طريقنا إلى بغداد، إيقاف السيارة عند شاطئ عنة( ١) قرب محلة رأس الغربي، ونزل منها، وتوجه إلى حافة النهر وقف هناك كالتائه، وكأنه يبحث عن شيء ما، يطوف بعينيه الأرجاء، يتأمل مياه الفرات وهي تبتلع عانة شيئاً فشيئاً فتطوي الأمواج الهادرة البيوت والأزقة والطرقات.

لم يتمالك أبي نفسه فبكى، وعاد مهموماً وهو يغالب دموعه، وهو يردد بأسى: باطل .. باطل.

ولعل أبي كان يومئ إلى أيام صباه الأولى، بعد أن اعتصرت قلبه فاجعة زوّال عانة التي حمل ذكراها في وجدانه، متذكراً الأوقات البهيجة التي أمضاها في ربوع المدينة الغارقة برفقة حامد العسكر. ( ٢)

أما الحدث الثاني:

الأيام الأخيرة من حياة حامد العسكر، وهو يتقلب بين أوجاع الجسد وأسقامه، بعد أن اشتدت عليه الأمراض ونالت من عافيته القروح النازفة فاقعدته عن الحركة، وبدأت تأخذه نوبات من الغيبوبة المتعاقبة، فينأى عن المكان والزمان.

يروي ولداه صالح وصباح وقائع اللحظات الأخيرة من حياة أبيهم (1996): فيقولان: (لم نعد نسمع من حديث أبينا إلا نداء واحداً، يتردد في فضاءات الحجرة، وهو طريح الفراش، يكرره مرات ومرات، ينادي بصوت متهدج كالمستغيث: عزالدين.. عزالدين تعال.. عبرني،( ٣) عبرني، ويعيد النداء الموجع هاتفاً: عزالدين عبرني.

وهكذا ختم حامد سليمان العسكر رحلة التسعين عاماً وهو يرنو إلى أفق الروح القصي وراء المكان والزمان، وهو يبعث بآخر أشواقه الروحية لابن خالته ورفيق صباه عبر المسافات الشاسعة من القامشلي إلى بغداد، ولعله صدى لموقف عز الدين الذي وقف على ضفاف الفرات، وهو يشهد زوال المرابع والديار، حين رأى أيام طفولته في عانة، تطويها مياه السد وتطيح بها إلى الأبد.

* * *

ولّج عزالدين كما هو حال أبناء جيله في ذلك الوقت باب (الملا)، أمضى في أجوائها العبقة سنوات طفولته الأولى، دارساً على (فلفل عبد اللطيف) فظفر بعد مضي عام كامل بالختمة سماعاً، إذْ استطاع أن يستظهر القرآن الكريم ويتلوه على صدره غيباً، حافظاً لسوره وآياته، دون أن يتعلم أصول القراءة أو يلّم بحرف من حروف الأبجدية.

ويروي أبي عن تجربته الأولى (... أشبعني ملا فلفل ضرباً مبرحاً، فقد كان قاسياً غليظ القلب، يتفنّن في أساليب العقاب، بسبب أو بدون سبب) ؟!

وانتقل الصبيُّ إلى ملا آخر هو (حنشول عبد العزيز) يصفه أبي: (كان الملا حنشول ضعيفاً في إدارته متواضعاً في علمه).

لذلك لم يحظ عزالدين بفرصة تعلم القراءة رغم ولعه الشديد بالمصحف الشريف وتعلقه به وإقباله عليه، فوَلّد في نفسه عزوفاً عن المتابعة، فانقطع عن مواصلة الدوام لدى (الملا) بعد أن اقتصر تحصيله على مجرد الحفظ والاستظهار من غير تدبر للمعنى أو معرفة بالحروف.

وبعد أنْ أدرك بأن رحلته في الملا انتهت إلى طريق موصد، إذ لم ينّل منها ما كان يرجوه من التعلم، فقرر أن يعتمد لنفسه إسلوباً خاصاً ، وهو أن يبدأ تجربة التعليم الذاتي التي استغرقت سنوات عديدة من حياته، وهكذا علّم نفسه الحروف وإنشاء العبارة.. وتواصلت قراءاته، فأعاد حفظ القرآن، وحاول تدبر معانيه، والوقوف على مقاصده ومراميه، وتوالت قراءاته حتى بلغت مئات الختمات، وظل كتاب الله في قيامه وقعوده زادا ومعادا، وهو يلتمس في ظلاله الرجاء الموصول بالبوْح والدعاء، يقرؤه فجراً، وفي الحلّ والترحال، قائم الليل لا يشغله عن الذكر الحكيم مال أو بنون، عابداً متهجداً، تغمر روحه أنوار الفرقان.

يهيم وجداً بالصوت الرخيم، وتهز وجدانه نغمات الناي، وتبكيه العتابة، وتشجيه أنات الناعور.

علّم بنيه توقير الجار والترحاب بالضيف وإغاثة الملهوف، واعتبر ذلك فروضاً واجبة التنفيذ والاتباع.

وعوّد أولاده وأهل بيته أن يأكلوا ما يبقيه الضيف. وقد يقف بباب الدار ينتظر الذي يأتي، علّ غريباً يجيء أو ابن سبيل يمر ليشاركه الطعام.

ومن كريم طباعه: الشقفة والحياء وإكرام الغريب، والصفح عن الإساءة، وحفظ العهد، والوفاء للأصدقاء، وصلة الرحم بالأهل، والصبر الجميل حيال المصائب والأرزاء، ويوم اختطف الموت ولده سعد شهيداً في فلسطين، احتضن القرآن وهتف بأعلى صوته: (الصبر.. الصبر يا إلهي).

ويعد الأمانة على رأس الفضائل، ويحمد الله أنه لم يفرط بهذه الفضيلة في يوم من الأيام، فقد حفظ وحافظ على الأموال التي كانت بعهدته طوال مدة عمله التي تجاوزت الأربعين عاماً.

وقد حدثني ليلة 14/9/2004 أثناء زيارته لسوريا بقوله:

(اعلم يا ولدي إن أباك لم يقرب وطوال حياته مالاً حراماً، ولا أطعمك إلا حلالاً، ولم افرط يوماً بأمانة، ولا خنت عهداً). وأعاد عليّ القول عام 2007 في حلب ، وحرص أن يبسط أمام أولاده وأحفاده تجربته في السوق، كثيراً ما كان يحدثنا عن المشاق التي عانى منها، والصعاب التي كانت تواجهه أثناء رحلته الطويلة في الحياة، والدروس والعبر التي خرج بها من تجربته الطويلة في (الشورجة) وهو في كل الأحوال يؤثر في علاقته بأبنائه الكلمة الطيبة، والحكمة البالغة فيدعوهم إلى تدبر حقائق الدنيا، وأن يتحملوا بأنفسهم مسئولية شق الطريق والمضي في عوالمه، إلا أنه لا يتخلى عن الدعاء والرجاء من أجلهم، ويحاول ن يؤصل في نفوسهم معان أخرى لقيمة العمل، الأمانة، المسئولية، العزم، قبول المشاق، والحرية على الاختيار، فيدع إرادتهم تنمو مع الفصول.

وإذا نسيّ أو تناسى أحد منا أو أخطأ أو حاد عن الطريق، فإنه يقوّم عثراته بالعتاب البليغ، وأحياناً يكتفي بـ (نظرة) واحدة هي عند بنيه لها معنى واحد: التقريع الصامت الذي هو أشد إيلاماً من السوط.

ووصيته الدائمة إلى بنيه وأحفاده : (الحياء رأس العفة والأمانة، والصدق والاستقامة، وأن ترضى باليسير فلا تطمع في مال أو جاه، وضرورة وصل الأرحام، وتفقد الأهل والأصدقاء، ولا تعمد إلى تكرار الأخطاء، بل لابد أن تجري مراجعة لنفسك على الدوام).

ولا يزال عزالدين محمود حتى اليوم بعد أن تجاوز أصغر أولاده الأربعين عاماً من عمره، لا يهجع في الليل ولا يأتيه النوم ما لم يطمئن على عودة أولاده إلى البيت، وقد يفترش عتبة الدار وهو يرقب مجيء محمود أو كريم أو يوسف.

ولعل قربه من أم أولاده مليكة حمادي صالح النعمان، أضفى على حياته العائلية دفئاً إنسانياً بالغ الغنى، يعد ميراثاً ندياً للأولاد والأحفاد، فلم يكفّ طوال مراحل حياته عن مرحه ومداعباته مما أشاع جواً أسرياً بهيجاً.

وقد أثمرت المودة المتبادلة بين أبي وأمي علاقة حميمة فلا يطيق أحدهما البعد عن رفيقه، ولم يختلفا يوماً أو يختصما، وكأنهما توأم روحي متماثل في السجايا والطباع، وظل التوقير والاحترام والمعروف السمات الثابتة للعلاقة الأبدية بين عز الدين ومليكة، ولم يخف أيٌّ منهما محبته للآخر. أما هو فكان يعلن مودته العميقة لسيدة الدار، ولم يتردد في ذكر مآثرها أمام الجميع، فهي تظل في وجدانه الرفيقة الوفية، التي وقفت إلى جواره دائماً، وشاركته في السراء والضراء حلو الحياة ومرها، وليس عجباً بعد مضي سبعة عقود من الزمن، أن ترقى مشاعرهما إلى مقام الإرادة الواحدة.

وكل منهما ولد وعاش طفولته وصباه يتيماً، فاتصفا بحساسية بالغة الشفافية من المشاعر التي غالباً ما تملأ العيون بالدموع تعبيراً عن رقة الحاشية وشفافية السلوك وعذوبة الوجدان.

يقول عز الدين عن رفيقة عمره:

(ليس بوسع الكلمات أن تحيط بسجايا مليكة حمادي، إنها امرأة أصيلة تعد مثالاً للإيثار النبيل...)

ويقول عنها أولادها: (قد تتشابه الأمهات في كثير من النواحي والصفات، ولكن مليكة هذه الأم قد تبكي لنواح طير ومواء قطة ضلت طريقها، إذ تؤمن بيقين مؤكد بأن الكائنات كلها: الشجر، الإنسان، الحيوان، ينتمون إلى عائلة واحدة.. ومن وصاياها الرفق بالشجر والحيوان).

وتروي أمي قصصاً بليغة عن وحدة المخلوقات الكونية، فللشجر روح، وللدابة روح. وللنملة أيضا ، وتثق بأن هذه الموجودات كما البشر تشعر مثلنا تماماً، وأن بين يديها براهين على ذلك. فقد تابعت بنفسها دورة حياة العشب والشجر في بستان أبيها، وأن أول الأدلة حسب اعتقادها تكمن في حياة النمل والزيتون.

ولأن مليكة لم تنل فرصة التعلم،ولم تدخل مدرسة في حياتها، ولا تحسن القراءة والكتابة، فقد استظهرت السور القصار لتعينها على أداء فرض الصلاة، وتأسف لعدم وجود مدرسة في زمانها. تؤمن بأن الجنة مأوى الفقراء، وأن الأيتام هم أول الضيوف على مائدة الرحمن.

وأن النفس ليس بالمال الذي يختزن أو يدّخر، بل الثراء كل الثراء في كرامة الإنسان، والنفس الأبية، والقلب الأبيض الذي ينعم صاحبه براحة الضمير.

لا أعتقد أن أمي وطوال حياتها، قد نعمت بنوم هادئ مذ كنا أطفالاً حتى الآن، إذْ غالباً ما تهبّ من غفوتها بين آن وآن، تتفقد هذا وتضع يدها على جبين ذاك، تغطي ألمازة، وتزيد دثار وداد وتصغي إلى أنفاس سعد.

وإذا تأخر أيٌّ من بنيها عن موعده قليلاً، فإنها تلازم عتبة الدار إلى جوار أبي ترقب الطريق هلعة، تأكل قلبها الهواجس والأفكار. ولم تقلع أمي ولا أبي عن هذه العادة أو تخفف من وطأتها حتى اليوم.

وعندما نقول لها ونتوسل إليها أن تكف عن قلقها؛ لأننا كبرنا ولم نعد صغاراً.

فتجيب: (إن الأولاد مهما كبروا حتى إذا صاروا رجالاً فإنهم في رأي الأمهات لم يكبروا. فالولد يبقى في نظر أمه خارج حسابات الزمن، مهما بلغ من العمر يبقى متصلاً بالحبل السري ممدوداً إلى رحم الأم).

في طفولتنا الكرخية، كنت وأختي ألمازة نحاصرها في الليالي الشتائية ونلحّ عليها أن تروي لنا قصصاً وحكايات، فكانت أعظم المرويات في رأيها هي سيرة أبيها (حمادي صالح النعمان)، إذ تستعذب الحديث عن شخصيته بصوت شجي مفعم بحزن والتياع بالغين، وكأنه لم يغب أو يرحل أو يموت إلا في الليلة الفائتة، وليس بعد مرور كل هذه العقود الطويلة في الزمن. فتعدد مناقبه، وتطري سيرته، وتستذكر أبوته الحانية.

وظل حمادي صالح كائناً حاضراً في ذاكرتها مقيماً في وجدانها تقول عنه: (لقد كان أبي حمادي أماً وأباً، مذ ارتحلت أمي وأنا رضيعة في الأيام الأولى من عمري، وهو يرعاني ويحدب علي كما الأم الرؤوم في حبه وحنانه).

أما عن شخصية حمادي الصالح النعمان ، فتقول مليكة عن أبيها: (..كان رجلاً حكيماً، شجاعاً ومهاباً، وكريماً صاحب ديوان عامر بالناس، تأتيه وجوه من عرب وبدو وحضر يطوي الصحراء فارساً، ويرود الأقاصي والشعاب، خبير ببادية الشام يعرفها شبراً شبراً.. دائم الترحال مولع بالسفر الطويل، نزل حمص وحلب وتدمر حتى عد في زمانه أحد الخبراء القلائل بأسرار البادية وأرجائها، وكثيراً ما كان يصحب ناقته إلى جهات البرية المترامية، فيمضي في رحلاته شهوراً، حتى عام في يوم عاصف من رحلة صيف مريضاً لم تمهل جسده حمّى الموت، فارتحل في اليوم التالي، وبموت أبي ناصر( ٤) انطفأ الموقد، وانفض الديوان فبكاه البستان والنهر والأهل ودلال القهوة).

وتقول أمي: (كنت أظن أن الموت لا يأتي أبي.. وأن غيابه لن يطول، فأجيء إلى مريم( ٥) أسألها:

لِمَ لَمْ يعد أبي حتى الآن؟ّ فغربته طال بها الزمان!

فتجيب السيدة الأرمنية:

(الموتى لا يأتون إلينا، إذ لو عاد الميت لجنَّ الخلق؟! نحن جميعاً أنت وأنا وحمدية وأخواتك وإخوانك ولدنا لنعيش أعمارنا ثم نموت، ما من أحد يبقى) لكن مليكة ترفض هذا التفسير، تتمرد على حقيقة المصير.

وتعاود السؤال تلو السؤال: (يا مريم ما الموت؟! إن أبي كان يغيب طويلاً، ولكنه كان دائماً يعود بصحبة ناقته؟!)

ولم تجد مريم حيال إلحاح مليكة، إلا مخرجاً واحداً، بعد أن بدأت الطفلة تحاصرها بأسئلتها اليومية، وهو أن تصحبها إلى (المقبرة) وهناك عند هضبة الموتى جوار ضريح الشيخ رجب أفاضت مريم الشرح عن الموت والموتى، وأشارت: (انظري هؤلاء الذين يجاورون أباك أنهم راقدون إلى الأبد، لن يعودوا إلى الحياة مرة أخرى).

تقول أمي:

(.. أصابتني كلمات مريم بالقنوط والأسى، لكني لم أشأ الاستسلام، فأقبلت على قبر أبي، واحتضنته، حاولت رفع الحجر عنه، ليشم الهواء فقد خشيت أن يختنق.. ودعوت أن ينهض من رقاده..).

كان يحمل إليّ الحلوى والثياب من الشام، ويعلمني الفصل بين الحلال والحرام، وهو الذي جعلني أحفظ السور القصار وبدأت أصلي إلى جواره، وكنت ألوذ به أينما كان، وكنت أظنه أمي وأبي يرتق ثيابي، ويمشط شعري، ويحملني على ظهره. ويوم عاد من رحلته الطويلة من (تدمر)، فرحت به وتعلقت بثيابه، جاء يتوكأ على عصا، ظللت إلى جواره، وهو ينظر إليّ بعينين دامعتين وهو يوصي حمدية الحبيني( ٦) بي خيراً.

قال الناس: مات حمادي، فحزنت راوة وندبت مآثره النائحات. لم أصدق أن بوسع ملك الموت استلاب حياة أبي فآوي إلى شجرة التين الظليلة في البستان انفرد بنفسي لأبكي، وأدعو الله أن يعيده إليّ...

هكذا تحدثت أمي مليكة عن أبيها الذي ظل إلى زمن طويل حاضراً في ذاكرتها، وكأنه لم يمت أو يطويه الردى، وهي تعد الحديث عنه وعن مآثره جزءاً من الواجب الأخلاقي الذي يقضي البر بالوالدين في الحياة والممات على حد سواء.

وتقول يلزمني العرفان أيضاً أن أقر (بأن حمدية الحبيني زوجة أبي، كانت بمثابة أمي فقد أولتني الرعاية التامة بعد رحيل أبي ولم تسمعني إلا كلاماً طيباً، وكانت طوال حياتها قريبة مني، وقد حزنت يوم وفاتها، كما لو أنها أمي التي أنجبتني، بل أقرب الناس إلى قلبي). وبنفس القدر الوافر من المحبة، استذكر مريم الأرمنية (التي عاشت في كنف العائلة، كما لو كانت واحدة منا، ولازلت أذكر وصاياها ونصائحها التي كانت تسديها إليّ، بين الحين والآخر، وقد آزرتني ووقفت إلى جواري، وخففت الكثير من أوجاع اليتيم وفقدان أبي؛ ولذلك تظل ذكراها عطرة في حياتي...).

وممن لا ننسى ذكراها هي (جميلة العمير) ( ٧)

تقول أمي عنها (خالتي جميلة أم المكارم والشهامة، فقد ملأت نفسي بالحب، وكانت يَدها مبسوطة كل البسط، وهي تحمل إليَّ المؤن والطعام في الأيام العسيرة عندما كان عز الدين جندياً في بغداد).

وإلى جوار حمدية ومريم وجميلة، عمتها عائشة صالح النعمان. ( ٨) التي لم تنقطع زياراتها إلى بغداد، لتتفقدها وتصلها بـ (الصوغات)، وتغدق عليها حناناً أمومياً. ويمتد خط المحبة على طوال سنوات العمر فتلقي السلام لذكرى بدوية العسكر( ٩) التي رافقتها منذ أيام الطفولة، وجاورتها في راوة، وقد عاشا زمناً في دار واحدة، وهي بمثابة الأخت الكبرى وظلت كذلك حتى رحيلها. ولا تنسى الحاجة مليكة أن تستذكر أسرتها الأولى أخوتها وأخواتها، ناصر، عوض، عبود، عبد، ونعيمة، بدرية، هضيمة، وخميسة. وأن من أعظم الأرزاء التي أصابتها، كان فقدان أخيها عبود الذي كان فراقه يوماً مشهوداً في حياتها قد يقترب الحزن على فقده من فراق ابنها وفلذة كبدها سعد.

ومن النصائح التي تسديها وتذكر بها أولادها وأحفادها. هي النصيحة الذهبية التي تقول: (إمشِ مع الذي يبكيك ولا تمش مع الذي يضحكك).

وبعد فثمة العديد من القسمات النفسية المشتركة بين عز الدين ومليكة، في مقدمتها: عذوبة الوجدان، التي تفصح عنها العاطفة، الحنان، الشفقة، الشيمة وسلسلة طويلة من القيم التي حاول كل منها إشاعتها في أوساط العائلة.. وهي بمثابة وصايا تربوية، حرص أبي وأمي على توكيدها في نفوس الأبناء والأحفاد.

ولا نهاية لما قد يقال عن التجربة الإنسانية التي تحاول الأوراق القادمة بسط تفاصيلها الكثيرة. والتي قد تنصرف من الخاص إلى العام، من عز الدين محمود ومليكة حمادي إلى العائلة، ومن العائلة إلى المجتمع، ومن المجتمع إلى الوطن كله؛ ولهذه الأسباب تتعدى (أيام أبي) السيرة الذاتية أو الهموم الشخصية، إلى مشهد إنساني يلتقي حوله الناس جميعاً، وبهذا المعيار الموضوعي، تبرز أهمية هذا النص بوصفه خطاباً اجتماعياً وتربوياً للآتين إلى الحياة، من أحفادنا.. والسلام ختام..

عبد الستار عز الدين الراوي

مدينة الرحاب – القاهرة الجديدة

1/11/2005

(١ ) عانة واحدة من بين أعرق المدن العراقية وأقدمها تنسب إلى (أردشير بن عانات).

(٢ ) الشيخ حامد عسكر السباهي (1906 – 1996) ولد وعاش طفولته وصباه في عانة، ثم انتقل إلى سوريا، وامتهن الزراعة والتجارة في القامشلي، واتخذ من قرية ( ) مقراً ومقاماً له ولأخوته فيها حتى وفاته عام 1996، ودفن على مقربة منها.

(٣ ) عبرني: من العبور، أي اعبر بي من هذه الضفة إلى الضفة الأخرى.

( ٤)يكنى بأكبر أولاد سنّاً وهو ناصر، وقد أعقب أيضاً عوض، عبود، عبد، ومن البنات، مليكة، بدرية، نعيمة، خميسة، هضيمة. وقد تزوج حمادي الصالح بأربع نساء آخرهن (حمدية الحبيني).

(٥ ) مريم امرأة أرمنية لجأت إلى راوة مع عشرات الأسر الأرمنية ، في أعقاب المذابح التي تعرضوا لها، عاشت مريم في دار جدي وأصبحت جزءاً من العائلة.

( ٦)حمدية الحبيني: الزوجة الرابعة لجدي حمادي. وأنجبت منه، بدرية، عوض، عبود، عبد، عرفت بجمالها البهيّ حتى آخر أيامها بعد أن تجاوزت السبعين من عمرها، وكانت كريمة النفس سخيّة اليد والقلب واللسان، توفيت في مستشفى عانة عام 1981 إثر إصابتها بجلطة دماغية فقدت معها النطق.

(٧ )جميلة العمير زوجة فرحان العبد، أعقبت منه خمس بنات، وولداً واحداً هو (نعمة) الذي عرفته أستاذا وصديقاً وأخاً كبيراً. وقد أقمت في بيتهم براوة شهوراً في ربيع 1959. عمل مدرساً في ثانوية راوة. تزوج مرتين وأعقب كثيراً في الأولاد. قضىَ في حادثة سيارة قرب مدينة حديثة في الثمانينات.

(٨ )عائشة صالح النعمان: عمة أمي، وهي الاخت الوحيدة لحمادي وسرحان ورؤوف.

(٩ ) بدوية سليمان العسكر (1916 – 2000) ابنة خالة أبي، تزوجت مطني العساف، وأنجبت له سامية ونظام وسبعة أولاد : عبد الرزاق، عبد القادر، عبد الكريم، عبد الحكيم، عبد الحليم، عبد السلام، عبد الرحيم.

للراغبين الأطلاع على الحلقة الأولى:

http://algardenia.com/maqalat/27785-2017-01-05-18-32-58.html

فيديوات أيام زمان

من القلب للقلب

حكاية صورة

تراث وتاريخ

شخصيات في الذاكرة العراقية

أدب الرحلات

زمن الماضي الجميل

فى ربوع العراق

أفلام من الذاكرة

الطرب الأصيل

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

1414 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

اخر الاخبار

- مفهوم الزمن في الأدب العربي

- تايوان .. السجن لامرأة استخدمت مكبر صوت لشتم جيرانها ليلا

- مفهوم الزمن في الأدب العربي

- جحا البغدادي و طرائف رمضانية / ١

- شاب في إسبانيا حجز غرفا فندقية فاخرة .. لقاء سِنت واحد!!

- ترامب والسياسة البراغماتية لنهج الحرب وعدم الحرب

- فن التملق في مجلس النواب دليل عملي للوصول إلى المقعد الخشبي

- الرسالة الثامنة من رسائل رجال حاشية البلاط الآشوري/ مُسْتَلَّةً من أرشيف نينوى إبّان الامبراطوريةَ الآشوريَّةَ الحديثة

تابعونا على الفيس بوك