صدى الذاكرة المعذبة حكاية سلالة الطين وحكايات أخرى من زنزانة الإعدام

- التفاصيل

- تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 21 كانون2/يناير 2019 20:32

صدى الذاكرة المعذبة حكاية سلالة الطين وحكايات أخرى من زنزانة الإعدام

بقلم : الأستاذ عطا عبد الوهاب السفير العراقي السابق لدى الأردن.

قدم لها : نجله لهب عطا عبد الوهاب.

١

(سلالة الطين) كتاب غير منشور بدأ في زنزانة الإعدام في سجن (أبو غريب) ببغداد في أوائل السبعينات من القرن الماضي ، ومرّ بمراحل متعددة حتى اكتمل بعد أكثر من عشرين عاماً في بيروت. لم ينشر في ذلك الحين (ولكنه قيد النشر الآن) وسبب عدم نشره سابقاً هو أن القسم الثالث منه الذي كتب خارج العراق يأتي على تفاصيل محنة بدأت بالخطف من بلد آخر ، ثم التعذيب في قصر النهاية مدة ثمانية أشهر ، ثم الحكم بالإعدام وقضاء خمس سنوات ونصف في زنزانة الموت الانفرادية ، ثم تبديل الحكم إلى سجن مؤبد انتهى بإطلاق السراح بعد قضاء ثلاثة عشر عاماً في أقبية الحبس.

زنزانة الإعدام الانفرادية هي حجرة صغيرة فيها مرحاض، والحجرة ذات بوابة من قضبان حديدية مطلة على فناء واسع تحيط به زنزانات انفرادية كثيرة، مشغولة وخالية، ويتجول في ساحته السجانون لمراقبة المحكومين بالإعدام وما الذي يفعلونه وهم داخل زنزاناتهم.

وبالنظر لوجود المرحاض داخل الزنزانة فإن من المسموح به لشاغلها أن يغطي بوابة القضبان بستارة مما يتوفر لديه من حاجيات قليلة كالأغطية مثلاً ، وذلك ابتغاءً للخلوة لقضاء الحاجة اليومية. كانت تلك اللحظات هي المدة الوحيدة للاختلاء مع النفس.

كنت أطيل بقاء الستارة على بوابة القضبان بعد (قضاء الحاجة) لإطالة زمن الخلوة. كانت الإطالة في الابتداء قصيرة الأمد حذراً من انتباه السجان لهذه الظاهرة الغريبة. ولما لم يعترض أحد على ذلك أخذت أطيل مدة الاختلاء قليلاً قليلاً حتى بلغت ساعات متواصلة انصرف فيها إلى ما أشاء، والسجان الحارس ربما كان يظن أنني كنت أقضي تلك السويعات مقرفصاً على المرحاض الأرضي الذي تتجمع فيه إفرازات الجسد لشحة المياه.

في تلك الزنزانة ، الزنزانة رقم (٢) من بين عشرات الزنازين ، والتي أنزلت فيها لأنها كانت خالية بمحض الصدفة لكنني مكثت فيها سنين عديدة ، وخلف تلك الستارة التي تحجب عني الأنظار ، كتبت كثيراً . ما أكتبه أخفيه في طيات غطاء الوسادة أو تحت الفراش. كتبت رسائل طويلة لأهلي وأصدقائي ، ترجمت عدداً من عيون الأدب الانكليزي ، ونظمت شعراً. وهناك تحول ما كتبت بعدئذ إلى القسم الأول من (سلالة الطين) وستأتي حكايته.

هناك في السجن ما يسمى بـ (المواجهة). والمواجهة يوم مشهود ، ففيه يسمح لأهالي السجناء وأصدقائهم بزيارة سجينهم مرة أو مرتين شهرياً ، أحياناً أكثر من مرة بمناسبة الأعياد مثلاً ، أو أقل من مرة لدواعي مزاجية مجهولة.

في ذلك اليوم يفد الزوار زرافات ووحداناً منذ الصباح الباكر فيجتمعون أمام بوابة السجن الخارجية حاملين معهم سلالاً وصرراً من المأكولات والملابس ومصطحبين أطفال الأسرة وشيوخها في مهرجان ملون هو المفارقة بعينها إذ يمتزج الفرح لمجرد اللقاء بالقابع وراء الجدران بالحزن على ضحية الظلم والطغيان. وفي الشارع ، وأمام تلك البوابة الحديدية الكبيرة، ينتظر الزائرون لحظة انفتاحها بعد انتظار في شمس الصيف أو مطر الشتاء. وما أن تفتح البوابة حتى تبدأ إجراءات التفتيش المهينة فتشمل الأبدان والجيوب والمحمولات كلها. أما الذكور فتختم معاصمهم بختم من الحبر الأسود لكي يراه الحارس مطبوعاً على المعصم عند الخروج فيسمح للمختوم بالانصراف. كل هذا لكي لا يخرج بدله سجين . الإناث لا يختمن، فهذا سجن الرجال.

ثمة مهرجان آخر داخل السجن في ذلك اليوم المنتظر. السجناء ، وقد أخذوا زينتهم إكمالاً للمفارقة المسرحية ، يتجمهرون أمام بوابات الردهات الكثيرة ، أو يتجولون في الأقبية ، يحفهم الترقب ويشحذهم الانتظار. كل واحد منهم قد أعد عدته لاستقبال ذويه بفرش البطانيات في الممر استعداداً للجلوس ، حتى تكتض تلك الممرات بالأفرشة بشكل يصعب معه المرور بينها. أما في ما يسمى بـ (قاطع الإعدام) فأمام كل بوابة من بوابات الزنزانات الانفرادية حيز مفروش على الأرض الاسمنتية استعداداً للزيارة المرتقبة.

الوقت المسموح به للزيارة سويعات ، فالذي يبكر بالقدوم يمتص من دقائقها الكثير ، والمبكرون كثيرون بين قلة من زوار المجاملات ورفع العتب أو من الذين أخرتهم العوائق غير المحسوبة أو المصادفات غير المنتظرة. وتختلط الأصوات والسمات والملامح واللغات ، فهذا مقطع معبر من مقاطع المجتمع في هذه البلاد. ثم تنطلق صفارة الحارس إيذاناً بانتهاء (المواجهة) وحلول لحظات الوداع ، فتخفت الأنفاس وتعلو أصوات المعانقات المشوبة بعبرات مكبوتة أو ببكاء مخنوق هنا ، ملعلع هناك. البكاء بأنواعه كثير في قطاع الاعدام ، فبعض المحكومين قد بلغ بتنفيذ حكم الموت به في الغد.

في إحدى تلك المواجهات أمام الزنزانة رقم (٢) في جناح الاعدام جاءت زوجتي باسمة كعادتها على مدى مئات كثيرة من أيام المواجهة ، ومعها ولدي الثاني سينا ، وكان بعد يافعاً ولكنه كان ذلك اليوم مبتئساً.

سألت زوجتي : ما الخبر ؟ قالت : أراد الذهاب إلى لبنان في رحلة مدرسية فقيل له إنه ممنوع من السفر. فابتأست أنا. ما إن انتهت تلك الزيارة ، وأدخلت زنزانتي الانفرادية ، حتى خطرت لي فكرة أطرد بها الاكتئاب عن نفسي . قررت أن أكتب رسالة مطولة لأهلي عن أول سفرة قمت بها في حياتي لتسليتهم وتسلية نفسي معاً وهكذا ولد كتاب (سلالة الطين).

ظننت في الابتداء أنني سأقتصر على أسفار الطفولة ، فعنونت الدفتر بالعنوان نفسه : (أسفار الطفولة). ولكن ممارسة التنقيب في الذاكرة ممارسة تلذ لها النفس أيام ضيق الصدر الشنيع ، فاستهوتني التجربة وأوغلت في التسجيل . وجاء الدفتر الثاني بعنوان (أسفار الصبا) ، والثالث بعنوان (أسفار الفتوة) ، والرابع بعنوان (أسفار الشباب) ، فإذا بالصحائف تعد المئات ، وإذا بي أمام سيرة ذاتية تجري في نهرين اثنين : نهر الأسفار ونهر الحياة. أبحرت في هذين النهرين حتى أواسط الخمسينيات . لم أعثر على اسم (سلالة الطين) إلا بعد الانتهاء من الكتابة ، وهو من آية قرآنية :

(( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ... ))

٢

أمام السجين المحكوم بالإعدام ، القابع في زنزانة انفرادية على مدى النهار والليل ، فراغ كبير يهدد بالانهيار. كان علي أن أجد الوسيلة لإشغال هذا الفراغ لكي أهزمه قبل أن يهزمني . وكانت أول وسائلي وسيلة إعمال الفكر ليل نهار ، لتصريف الأيام والليالي الكالحة الطويلة ، في المرحلة الأولى التي حرمت فيها من الكتب والورق والقلم . وجاءت دعامتي الأولية على شكل الإيمان بالله ، منتقلاً من شك يؤمن بالطبيعة ومصادفة الخلق إلى إيمان بخالق وفقاً لمنطق عقلي يقول بأن لكل موجود موجد ولكل موجد غاية من إيجاد الموجود. كان ذلك التفكير الصوفي في ذلك الفراغ الرهيب يجري في ذهني متسلسلاً ، سلساً ، من دون التأثر بالخوف من النهاية المحتومة ، فجاءت المراجعة الفكرية لمسلمات سابقة مراجعة هادئة ، عقلية ، يساعد عليها الوقت الوفير ، وكانت نتيجتها راحة نفسية عميقة نابعة من محاورة متواصلة مع الذات ، فأثمرت ثمرتها المرجوة في الحصانة من التزعزع وفي الصمود أمام التصدع ، وفي شق الطريق نحو منهجية فكرية أخذت تتبلور تدريجياً ، يوماً بعد يوم عندما توفرت لي وسائل مقاومة الفراغ عملياً بطرق شتى. لطالما قيل إن الخوف من المصير المجهول يقود أحياناً إلى التشبث بالسماء . قد يكون هذا صحيحاً . ولكنني أستطيع الزعم أن ذلك الخوف لم يكن هو الذي ولد إيماني ، لأنني منذ خروجي من السجن في عام 1982 لم يتزعزع إيماني حتى الآن.

بعد أسابيع أخذت زوجتي تأتيني بما أحتاج إليه من ورق وأقلام وكتب ، مخفية كلها في طيات الملابس ، فتمر من بين أيادي المفتشين من الحراس. والتفتيش بالنسبة إلى زوار المحكومين بالاعدام تفتيش مضاعف ، يجري أولاً في الشارع العام أمام بوابة الدخول الحديدية ، ثم يجري مرة أخرى أمام بوابة ردهة الاعدام قبل الدخول النهائي. هذا التفتيش الثاني كان مخففاً بالنسبة إلى زوجتي كما كانت تقول لي ، مما شجعها على جلب المزيد من الكتب والمجلات. وأظن أن السبب في ذلك يعود إلى تساهل سجاني الردهة مع أهلي ، إذ أنهم كما أحسست يقيناً ، أدركوا بفراستهم المدربة على مدى تجاربهم ، بأنني برىء ومحكوم بتهمة زائفة. كان ذلك ينعكس على تعاملهم اليومي معي بشكل يختلف عن تعاملهم مع المحكومين الآخرين المدانين بجرائم القتل مثلاً . ولعل من دوافع ذلك الاستثناء أن جهاز السجن لم يكن بعد جهازاً عقائدياً ، فكان إدراكهم الفطري للأمور لم يزل سليماً غير مشوه بعمليات غسيل العقول .

وعندما توفر الورق والقلم عندي توفرت لدي فرصة الانتقال من التفكير المجرد إلى نقل الأفكار إلى الأوراق الحاضنة له . وهكذا تنوعت كتاباتي ، فكانت لي تجربة مع كتابة الرسائل الطويلة ، وتجربة مع ترجمة روائع الأدب العالمي ، وتجربة مع نظم الشعر ، وسأتطرق الآن إلى أولاها ، أي الترجمة ، بعد أن أتيت على حكاية (سلالة الطين).

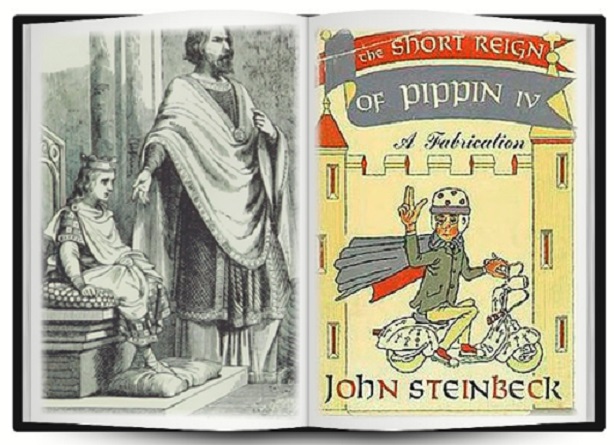

من الكتب التي جلبتها زوجتي لي في زنزانة الاعدام رواية لجون شتاينبك عنوانها (العهد القصير لببن الرابع) The Short Reign of Pepin the Fourth وسماها فانتازيا سياسية .

لم أكن أعرف عنها شيئاً . بدأت بقراءتها والتهمتها التهاماً . كنت أقرأ وأضحك. أضحك في عقلي وباطني كله. كنت أتمنى أن أقهقه بصوت مرتفع ولكن السجان سيظن عندئذ أنني مجنون. ما أن انتهيت من تلك القراءة الممتعة حتى راودتني فكرة ترجمة هذا العمل. الترجمة هواية ذهنية عندي أشعر معها كلما أقدمت على ترجمة بيت من الشعر مثلاً أنني أعزف على آلتين بانسجام بين اللحنين . أقدمت بلا وجل . وإذا بتلك التجربة الأولى محاولة للفكاك من أسر القضبان وخروجاً بالنفس المحاصرة إلى بساتين الفكر الرفيع. كانت الرواية – الفانتازيا تدور في زمن خيالي من أزمنة التاريخ في فرنسا ، وفيها تحدث أزمة وزارية تستعصي في البرلمان ويتحدث فيها ممثلو الأحزاب ذات الأسماء الطنانة المتضاربة والفارغة أيضاً ، ما يذكر بما يحدث أحياناً في عصرنا في أمكنة مختلفة : حزب يمين الوسط اليساري ، حزب الاشتراكية المخضرم ، حزب يسار اليمين المعتدل ، حزب التنوير والتدوير، إلخ .

ثم قام ممثل الحزب الشيوعي فألقى كلمة مختصرة قال فيها : لقد حاولنا في جمهوريتنا هذه إيصال الطبقة البروليتارية إلى الحكم وفشلنا. والآن علينا أن نعيد التجربة من أولها فنلغي الجمهورية ونعيد النظام الملكي لكي نبدأ بالكفاح من جديد . وعلا التصفيق وأقر الاقتراح . ولكن ، من سيتوج ملكاً ؟ هنا اقترح أحدهم أنه يعرف شخصاً اسمه ببن وهو من أحفاد شارلمان ، ويعمل موظفاً في وزارة المالية . فقالوا : هيا بنا إليه لجلبه وتتويجه ، وكان الفجر قد أطل لتوه . ذهبوا إلى شقة الرجل الأعزب وكان قد آوى إلى فراشه قبل لحظات بعد ليلة طويلة في مراقبة النجوم بعدساته المتطورة ، فهذه هي هوايته الوحيدة ، فاكتشف تلك الليلة كوكباً ، ثم اكتشف أن هاوياً يابانياً قد اكتشف الكوكب أيضاً فاتفقا أن بسجل الكوكب باسمهما بالاشتراك . وغط ببن في نومه سعيداً ليفيق على طرق شديد على الباب . فتحه فقالوا له تعال معنا إلى البرلمان لتتويجك . فظن أن الأمر كابوس عجيب وعاد إلى فراشه. لحقوه حتى أفاق تماماً ، ورافقهم ، فاكتشفوا أنه لا يملك بزة البونجور الرسمية . استأجروا له بزة سريعاً فجاءت أوسع من مقاسه كثيراً ، فشبكوا السروال بالدبابيس ، وحين ارتقى بين المنصة ليتقبل عرش فرنسا انفتحت الدبابيس وسقط السروال ، ومع ذلك انتهى الأمر على ما يرام . هذه خلاصة مكثفة للحدث الخيالي ومنه يتطور التهكم إلى نظرات ثاقبة في المجتمع الفرنسي ومقارنة مع المجتمع الانكليزي عبر القنال بفكاهة راقية ذات معنى . كانت تلك هي البداية وكانت من الروعة بحيث دامت الترجمة معي طويلاً .

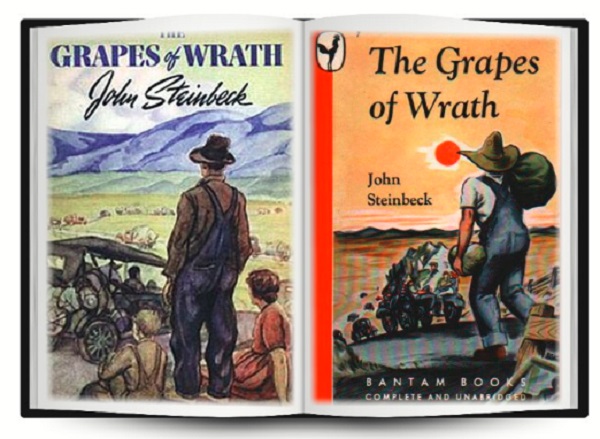

ثم جاءتني زوجتي برواية أخرى لجون شتاينبك أيضاً وكانت بعنوان The Grapes of Wrath واكتشف أنها مترجمة بعنوان (عناقيد الغضب) ولكنني عقدت العزم على ترجمتها مع ذلك ، وبعنوان آخر هو (كروم اللعنة) ذلك أن كلمة Wrath في العنوان الذي هو أصلاً جملة توراتية تعني في سياقها ذاك غضباً إلهياً ، فتحذلقت وأنا في ذلك البحران من السياحة الفكرية بين القضبان وقلت في نفسي إن في الغضب الإلهي المختلف عن غضب الناس عنصر اللعنة ، واستقر رأيي على العنوان الجديد . لم أعبأ بأن الرواية مترجمة سابقاً لأنني لم أكن أكتب وأترجم لأغراض النشر بل طمعاً بتسلية ذهنية . لم أطلع قط على الترجمة السابقة . كانت هذه الرواية تختلف عن سابقها ولو أنها للروائي نفسه. الأولى كلها ضحك وتهكم وسخرية واستهزاء . وهذه كلها حزن وبكاء فهي تصور رحلة قامت بها عائلة أمريكية جنوبية معدمة في سيارة مستهلكة واتجهت غرباً في زمن الكساد الاقتصادي المعروف الذي عم في بداية الثلاثينيات من القرن العشرين . كنت في الأولى أترجم وأضحك ، وصرت في الثانية أترجم وأبكي . أبكي بحرقة فأحس بلذة غريبة وارتياح عجيب . وأدركت من خلال تلك التجربة التي يغوص فيها الفكر في دهاليز النفس أن الضحك سطحي يطفو على سطح الذات ويخلف أثراً باهتاً ، أما البكاء فيغرف من أعماق الحزن الاستشهادي الدفين ، وباليدين لكي ينزوي في المسامات ، حتى إذا تحركت أوتار الإرهاف بأي حدث من الأحداث وإن كان صغيراً تدفق دموعاً من جديد.

تواصلت كتاباتي وراء الستارة المرفوعة على القضبان بسبب ذلك المرحاض الجليل ، وتكاثرت التراجم الأدبية وتوالدت القصائد ، وظل هذا الإنتاج متواصلاً طوال سنوات سجني التي دامت ثلاثة عشر عاماً . وقد اتخذت الترجمة بالتدريج شكلاً منهجياً ، إذ لم أقتصر على محض الصدفة كما حدث في ترجمتي لروايتي شتاينبك ، بل أخذت أختار أصعب الكتاب وأعقد الأعمال من باب التحدي لنفسي من جهة ولإثبات أن العربية تستطيع أن تستوعب أعقد الأعمال المكتوبة بلغات أخرى . أخترت مثلاً وليم فوكنر وفرجينيا وولف فترجمت لهما عدداً من الروايات مثل (نورفي آب) للأول ، والسيدة (دالاواي) للثانية . وعرجت على الشعر فترجمت (الأرض اليباب) والرباعيات الأربع للشاعر تي . إس . إليوت شعراً ،كما ترجمت (الملك لير) لشكسبير شعراً أيضاً .

حين دخلت بيتي بعد خروجي من السجن في عام 1982 وجدت ولدي البكر لهب قد وضع أعمالي كلها على رف كامل في غرفته لكي يستقبلني بهذه المبادرة التي شعرت أنها أحلى من الاستقبال بباقات الزهور . كان الرف يضم عشرات كثيرة من الدفاتر الضخمة بينها (سلالة الطين) ، وبينها كذلك ثماني عشرة رواية مترجمة كتب لبعضها أن ينشر . وقفت أمام ذلك الرف وشعرت باحترام لنفسي ، وأحسست كذلك بالرضا ، فقد خاب فأل الذين أرادوا تدميري ، فها أنا أقف كرجل سوي وأمامه انتاجه غير القليل الذي كتب كله سرأ في ظروف من تضئيل القول أنها كانت ظروفاً صعبة !

٣

الخوف من الشنق يخيم باستمرار على نفوس النزلاء في زنازين الإعدام . ولكن درجة هذا الخوف تتصاعد وتتناقص بحسب ساعات النهار . الصباح هو أشد الساعات عسراً ، ذلك أن الجلادين يدخلون ردهة الإعدام مبكراً ، تسبقهم قعقعة بساطيلهم ورنين المفاتيح المتدلية من أيديهم . يأتون وعلى وجوههم أسارير مختلطة يسودها مسحة من أداء عمل بسيط تعودوا عليه زمناً طويلاً ، لا بل يأتون باسمين . في تلك اللحظات التي يدخلون فيها لالتقاط من جاؤوا لالتقاطه ، يقبع النزيل في زاوية زنزانته مستسلماً للمقادير بروح هالعة منتظراً مرور ذلك الرهط الرهيب من أمامه ، حتى إذا تجاوزه إلى زنزانة أخرى عاد إليه شيء من الاطمئنان ، فقد تجاوزه عقرب ساعة الأجل هذه المرة ، وسيكون أمامه إذن يوم كامل من الارتياح.

قد يجري هذا الاستعراض يومياً باستثناء يوم الجمعة ، فيكون النزلاء بانتظار هذا اليوم الأسبوعي بلهفة ويسمونه اليوم الأمين . ثمة أيام أمينة أخرى هي أيام المواجهات الدورية المخصصة لزيارة أهالي المحكومين . وهناك شهر رمضان ، وأيام عيد الفطر والأضحى ، وهذه مهلة طويلة لا ينتظر فيها النزيل تلك المداهمة الصباحية الرهيبة التي يساق فيها إلى الصعود إلى منصة المشنقة.

ولكن المفارقات العجيبة بالمرصاد على الدوام . فقد حدث أن جيء ذات جمعة بستة معممين وأعدموا عند أذان الظهر . وحدث ذات يوم من أيام المواجهة أن دخل طابور الإعدام إلى الردهة وساروا بين الأهالي الذين يفترشون الأرض وساقوا أمامهم أحد المحكومين إلى قاعة التنفيذ . والأنكى أن إعداماً تم في أحد أيام رمضان . عندئذ ألغيت أيام الارتياح بجرة قلم وصارت الأيام كلها تزخر بالمفاجأة التي تترصد الجميع من دون استثناء.

لم أستطع وصف ذلك المشهد المأساوي إلا بعد سنتين من مغادرتي زنزانة الاعدام وانتقالي إلى قاعات السجن الأخرى . ففي قصيدة المطارحة الثانية من ديوان (أعوام الرمادة) ، وتاريخها 24 / 10 / 1977 ، تناولت فكرة المحاورة مع النفس من زاوية الكذب عليها أيام الملمات العصيبة بدافع طرد الهموم وإن تصنعاً . في تلك المطارحة تقول لي نفسي بعد المحاورة :

أكذب ؟ لا ! أكذب.

أقلب وجه النبأ اللدود أو أقلب

اللدود كان – في فؤادك الهواء – كالعدو

النابي على سمعك إبان خلو السمع من سمع سوى مقعقع النبو ،

العدو كان – أم نسيت – ذلك الخلو والنبو

أم هل نسيت السنوات الخمس ؟

أم خمسين كن السنوات الخمس

لو هن ، بل العمر ، بمعيار الأذى يحتسب.

أم أنت تناسيت نداء الصلب ؟ من أسمائكم من يصلب ؟

صباح ترتج مفاتيح فترتج قلوب.

تتوارى طلعة الغيوب.

يرتج باب المنتهى المرقم المبوب.

إذ وقع أقدام خيال الصلب يدنو

وحبال الصلب – هم قد حلقوا أحداقها الجوفاء – ترنو

ويوارى الباب

لا يغلق بل يصفق في وجهك كالتراب

وخيال الصلب يدنو

وحبال الصلب ترنو

إذ أنت وخيط الله .. لا سواه .. خيط لا سواه لا سواه

إذ سد عليك الحدب

إذ أنت وذات الله ، من سواه ؟ من سواه ؟

في درب صعاليك المنايا يحدب ؟

غداة لا يكذب الصحب – إذا جاؤوك – بل يستكذبوا

فيخدر الفكر بذاك الرهب الشنيع حتى لا يعود يرهب

إلخ ...

كان لنظم الشعر أن يستمر معي طوال سنوات سجني الطويلة . ولما عدت إلى بيتي جمعت قصائدي فإذا بها تؤلف ديواناً . عندئذ خطر لي عنوان له كما خطر لي عنوان (سلالة الطين) بعد الانتهاء من كتابة القسم الأول من السلالة . لا أدري إن كان هذا يعني شيئاً بذاته ولكني آتي عليه للتسجيل ليس إلا .

عنوان الديون هو (أعوام الرمادة) اشتقاقاً من عام الرمادة المشهور في صدر الإسلام . فقد انحبس المطر ذات عام في خلافة عمر فاحترق العشب وصار رماداً . سماه المؤرخون عام الرمادة . ونحن انحبس عنا المطر أعواماً بجائحة أحرقت أعشاب بيتي ، فصارت جمعاً : أعوام الرمادة .

٤

كانت هذه دعائم أساسية صانت معنوياتي وحفظت لي عقلي على نحو سوي وأمدتني بمنابع ثرة للاستمرار في مقاومة العسف الواقع علي . دعائم أربع : الإيمان بالبراءة وبالله ، كتابة الرسائل الشخصية ، ترجمة روائع الأدب العالمي ، ونظم الشعر . وظلت هذه الدعائم قائمة في نفسي حتى بعد انتقالي من زنزانة الإعدام إلى ردهات السجن الأخرى ودامت طوال مدة حبسي التي استهلكت ثلاثة عشر عاماً من شبابي .

حين بلغوني ضحى يوم من أيام خريف عام 1975 بتبديل حكم الإعدام الشاذ الصادر ضدي إلى السجن المؤبد ، حزمت أغراضي المتنوعة ومنها كارتونة الكتب والقواميس والفراش وغادرت الزنزانة رقم (2) التي حضنتني طويلاً إلى ممر طويل يقود إلى ردهات أخرى ومعي عدد من السجانين ، حتى وصلنا إلى بوابة مغلقة فقالوا : هذا قاووش خمسة ، أي الردهة رقم (5) ، وفتحوا البوابة وأدخلوني مع ما أحمله وانصرفوا . وقفت مذهولاً . وجدت أمامي عشرات الأسرة الحديدية ، وأمام كل سرير قنينة غاز فوقها قدر تفوح منه روائح الطبخ ، وظل السجناء يحدقون بي وأنا أقف حائراً ، حتى أقدم نحوي شخص أعرفه من سجناء الضمير وقال لي : أترك أغراضك واتبعني . مشيت خلفه وارتقينا سلماً يقود إلى غرف متعددة مكتضة بالنزلاء ، وأدخلني غرفة مخصصة لأربعة سجناء ويقطنها الآن عشرة منهم .

بعد قليل جاؤوا بأغراضي وتركوها أمام باب الغرفة في ذلك الممر ، فقال لي ذلك الرجل : الازدحام شديد كما ترى ، فاصبر قليلاً . لم أجد في طلبه غرابة ، فقد صبرت على ما هو أتعس بكثير منذ اختطافي مخدراً في سيارة دبلوماسية . خرج الرجل وعاد ليقول لي : المحل الوحيد الموجود هو (المغسلة) التي يسكنها (العنقرجي) (أي السجن المكلف من زملائه بقضاء احتياجاتهم لقاء دريهمات) ، فتعال معي . وعلى مسافة خطوات أوقفني أمام باب المغسلة بأرضها المبتلة ومساحتها الضيقة التي ترعى فيها الصراصير . أردف الرجل : ليس هناك مكان غيره ، وسنحسنه ، وقد أقنعنا ساكنها بمغادرتها لقاء مبلغ فماذا تقول ؟ قلت : ماذا أقول ؟ وكان جوابي موافقة من نوع خاص . جاؤوا بأغراضي ونظفوا المكان قليلاً . وحين مددت فراشي على الأرض كان أطول من مساحتها فقصوه لكي لا تمتد قدماي إلى الخارج فتتعرض إلى مداس المارين . وحين نظرت نحو المغسلة المعلقة فوق الفراش أدرك الرجل معناها فقال : سنرفعها لقاء مبلغ فاصبر قليلاً . وصبرت . ورفعت الغسالة . دخلت ذلك الحيز لكي أسكنه سنوات ، وفي خلال أيام قمت بإعداده وتنظيفه ، وكنت حين أغلق الباب أشعر بالانعزال عن ذلك الوسط الحاشد بالأصوات والروائح فأقول في نفسي ساخراً : سأجعل من هذا الحيز (قمارة) في يخت ! لم أكن قد تحسرت بعد على مرحاض زنزانة الاعدام . سيأتي ذلك بعد أيام .

كان ذلك المثوى الجديد يتسم بالخلوة ، فواصلت فيه انتاجي الفكري المتنوع من دون انقطاع يسببه ذلك الجزع اليومي الذي كان يقلقل النفوس في ذلك المثوى السابق حين يطل شبح الموت الإجباري على الجميع صباح كل يوم . على أنني منذ الابتداء أخذت أحس بحنين شديد للمرحاض الذي كان يصاحبني هناك باستمرار . هنا ، في هذا الطابق الثاني من (قاووش خمسة) نحو مئتين من النزلاء وهو لا يتسع لأكثر من خمسين ، وفيه مرحاض واحد . ثمة طابور طويل يقف أمامه دائماً وبيد كل فرد من أفراده إبريق بلاستيكي ملون مليء بالماء بانتظار الفرصة لدخول بيت الخلاء ما أن يدخله المرء حتى تطرق عليه الباب بشدة مع صيحة عالية : شنو نايم ؟ كانت تلك معاناة يومية جعلتني أردد مع نفسي : أعطني مرحاضاً وخذ حريتي !

وصار مثواي الجديد مداراً للمشاغبات حسداً من تلك الخلوة الفارهة حتى بلغت آذان الإدارة ، فأقبل (المأمور) ذات يوم وطلب مني أن أخلي المكان قائلاً : هذا ممنوع ، أخرج . ولكن إلى أين ؟ قال : هنا في الممر . وبالفعل نقلوا أغراضي إلى الممر ، وأقمت هناك أمداً ، ونظمت فيه قصائد أربع أسميتها (قصائد الممر) ، حتى صاروا ينقلونني من قاووش إلى آخر إلى أن بشرتني زوجتي فجأة يوم المواجهة بأن مرسوماً قد صدر بإطلاق سراحي فخرجت إلى بيتي يوم 9 أيلول 1982.

بعد أيام من ذلك التاريخ الذي لا يمحى أخبروني هاتفياً أن مسؤولاً سيزورني في الدار فأحسست بغم عظيم. وقد انتبه أهل بيتي إلى أن الدار ليس فيها صورة لرئيس البلاد كما كانت تقضي الأوامر فيجري أحياناً التفتيش عن ذلك للإيقاع بالسكان . استعاروا صورة من الجيران ، وكانت كبيرة بحجم متر x متر ، ووضعت أمام الداخل بحيث لا تخطئها العين . وجاء الزائر وأنا أتوجس خيفة . ذلك أن العادة كانت تقضي عند إطلاق سراح السجين أن يؤخذ إلى المخابرات لتجنيده . لم يتبع ذلك معي . فهل تذكروني الآن ؟ ولكن الزائر كان شديد اللطف ، وهو يناور في كلامه حتى وصل إلى ما يريد . قال :

(( نحن نعرف من هو زكي عبد الوهاب (وهو أخي الأوسط الذي أعدم بتهمة زائفة) ، ونعرف من هو عطا عبد الوهاب ، ولكن الأخطاء تحدث في الثورات ، ونرجو ألا نكون موتوراً ! ))

لم أحر جواباً ، وكنت باهتاً بهتة الذهول التي أخذت بخناقي ، ما أن خرج ذلك الزائر الثقيل حتى أعدنا الصورة إلى أصحابها وكنا نحملها هذه المرة بمشاعر الانفراج عن غمة باعتتنا عاجلاً بعد زوال كابوس السجن الطويل .

صورة الوالد في طفولته مع شقيقه الأوسط زكي عبد الوهاب (بغداد ،١٩٣٥)

٥

تتداعى في ذهني وأنا استرجع ذكرياتي عن (سلالة الطين) صور وانطباعات كثيرة عن أشخاص وأحداث حفل بها ذلك الزمن الذي عاصرته وظل أثره ينبض في عروقي . فكلما أتذكر سلالة الطين الأولى تمر في خلدي صورة شخص بعينه قرأ مسودتها الأولى ثم ودع الحياة قبل أن يقرأها نصاً مطبوعاً . ذلك هو جبرا ابراهيم جبرا .

عرفت جبرا أول مرة عام 1952 في نيويورك أثناء عملي الدبلوماسي ضمن الوفد العراقي الدائم في الأمم المتحدة . جاء ذلك الأديب المرموق متمتعاً بزمالة دراسية في جامعة هارفرد في بوسطن وبصحبته زوجته لميعة برقي العسكري (إبنة أخ بكر صدقي الذي قام بأول انقلاب عسكري في تاريخ العراق الحديث عام 1936) وكانت لميعة صديقة زوجتي بتول منذ الدراسة الثانوية . انسجمنا منذ لحظة التعارف الأولى وتعمقت الصداقة بيننا على مدى عقود ، تشد أواصرها الاهتمامات المشتركة في الآداب والفنون .

كان جبرا من الأصدقاء الذين يزوروني في السجن ، ودائماً بصحبة زوجته لميعة . وكان كذلك يزودني بواسطة زوجتي بالكثير من الكتب ، ويطلع أيضاً وبواسطتها على إنتاجي المتنوع في الكتابة أيام السجن المديدة . أتذكر أولى زياراته لي لأنها كانت زيارة أطلقت إشاعة في أوساط السجناء ، وأكثرهم من المغرمين بحب الاستطلاع إن لم أقل من الفضوليين . ما أن انتهت الزيارات في ذلك اليوم من أيام (المواجهات) حتى جاءني أحد السجناء وقال لي : أستاذ .. سمعنا أن جبران خليل جبران كان من ضمن زوارك اليوم .. فمتى تعرفت عليه ؟ أجبته بكل جدية : منذ قرن من الزمان ! فانصرف مطمئناً إلى أن خبره كان صحيحاً .

الوالد مع الأديب جبرا ابراهيم جبرا في أحد مطاعم نيويورك ، 1952

الصورة من اليسار إلى اليمين جبرا ، زوجته لميعة برقي العسكري ، الوالد ، الوالدة (بتول محمود النائب)

كان جبرا جاراً لي في حي المنصور ، وكثيراً ما قضينا معاً ساعات المساء قبيل الغروب ونحن نسير في شارع الأميرات بمحاذاة السياج لساحة سباق الخيل المشهورة آنئذ فنتناول بأحاديثنا مواضيع شتى منها ما هو من أحداث اليوم البسيطة ومنها ما يدور حول كتاب حديث أو معرض تشكيلي جديد . قال لي يوماً على سبيل التندر : نحن من المشائين ، في تورية تشير إلى مذهب يوناني فلسفي معروف . كنا نتزاور كذلك ولكن الزيارات كانت تتم عادة بإشعار هاتفي مسبق . وذات يوم مشمس من أيام الشتاء الجميلة ، وكنت أجلس عند الضحى في حديقة منزلي الأمامية الصغيرة مستغرقاً في القراءة دخل علي جبرا على غير ميعاد وهو يحمل مغلفاً أسمر كبيراً . جلس إلى جانبي وقال : أنا من الذين لا يعرضون ما يكتبونه على الغير قبل النشر ، ولكنني جئتك اليوم أحمل استثناء . في هذا المغلف المسودة الأولى لسيرة طفولتي وصباي ، وقد عنوتها بعنوان (البئر الأولى) ، وجئتك من دون موعد لكي أقدمها لك هدية مني لأنني كتبتها بوحي من (سلالة الطين) . وأريد أن أعدك أيضاً أنني سأكتب مقدمتها حين تقرر نشرها . لم أعرف ماذا أقول فنهضت وقبلته ولم يكن من عادتنا التقبيل . واليوم أحس وأنا أكتب هذه السطور بغصة في قلبي ، لأن (سلالة الطين) ستنشر قريباً بلا مقدمة . فهل أبادر إلى وضع صفحة واحدة بيضاء ليس في صدرها إلا جملة واحدة : بقلم جبرا ابراهيم جبرا ، ليكون هذا الفراغ الذي يفصل بين الموتى والأحياء رثاء لذلك الأديب الفذ اعترافاً بجميله علي الذي لن يسعفه قلم أو لسان أما مسودته الخطية للبئر الأولى فستظل من أعز مقتنياتي .

كان يزورني في السجن عدد يلفت النظر من أصدقائي لا يصدهم عن الزيارة ما يعرفونه بالتجربة المتكررة عن المعاناة التي تواجههم أمام بوابة السجن وما يرافقها من انتظار قد يطول ومن تفتيش يمس الكرامة ومن تعرض لتقلبات المناخ ، ناهيك عن ختم المعصم بالحبر الأسود الذي كان يسيل مع العرق في القيض الشديد فيلوث أكمام القمصان . لطالما سال ذلك الحبر اللعين على معصم أحدهم فسبب له مشكلة عويصة عند المغادرة لأن عليه أن يثبت أنه ليس سجيناً هارباً ، ودليلهم القاطع على محاولة هروبه أن معصمه غير مختوم !

زيارة السجين في مثواه الكئيب بلسم يشفيه من متاعبه النفسانية ولو مؤقتاً . ولكن زيارات أصدقائي لي في زنزانتي ، وكانت متكررة ومكثفة وبينها وجوه معروفة في المجتمع ، انطوت علي مغزى آخر لم يكن زواري أنفسهم يحاولون إخفاءه ، بل يظهرون ما وسعهم الاظهار أن قدومهم المتواصل لزيارتي هو نوع رمزي من الاعلان العلني عن إيمانهم ببراءتي . والآن ، وأنا أدون هذه الخواطر وفي بغداد ذاتها وبحرية كانت ممنوعة حتى عند تدوين الذكريات بين المرء ونفسه ، تمر صور أولئك الزوار الأوفياء الشجعان أمامي ومعظمهم موتى ولكن أرواحهم ترف حولي هانئة وهي ترى أن صروح الظلم قد تهاوت ، ومعاقل التعذيب والهوان قد دكت على رؤوس العتاة.

على رأس أولئك الأصدقاء صديق العمر محمد زنيل الذي كنت أسميه الصديق – الشقيق ، وكانوا في السجن حراساً وسجناء يظنونه شقيقي حقاً لأنه لم يتخلف عن زيارتي قط إلا يوم موته المبكر عام 1978 فترك في حياتي فراغاً لا يملأه أحد . رثيته بحرقة بين جدران الزنزانة ، محروماً حتى من حرية البكاء ، بقصائد متعددة منشورة ضمن المختارات من ديوان (أعوام الرمادة) . إنه جدير بأن يكتب عن وفائه كتاب كامل .

ولكن صديقاً آخر جاء لزيارتي في السجن فمنع منها ولم يحاول الكرة ، وهو الصديق خالد القيسي الذي التحق برهط الموتى منذ أمد . كان خالد من عشاق إبنة الكروم ، وقد نادمها طوال حياته عارفاً ما يريد ، غير نادم على شيء.

كان من عادته أن يحمل معه حقيبة يدوية جلدية سوداء من النوع الذي كان يحمله الأطباء في زماننا ، وقد ورثها عن أخيه الأكبر (د. أحمد عزت القيسي) ، وفيها يضع عدته التي لا يستغني عنها وأهم ما فيها قنينة الخمر ودواوين شعر الجواهري ونزار قباني فيجمع بذلك بتصوره بين غذاء الروح وغذاء العقل جمعاً لا فكاك منه . قدم لزيارتي ذات يوم بصحبة صديق آخر ووقف في طابور المنتظرين أمام بوابة السجن وهو يحمل حقيبته الأثيرة لديه . وحانت لحظة التفتيش فأمرة السجان بفتح الحقيبة لتفتيش محتوياتها . فتحها فأخذ السجان ينقب فيها وعثر على زجاجة صغيرة أخرجها وقال لزائري : ما هذا ؟ قال له بعدم اكتراث : هذا ربع عرق ! انفعل السجان ونهره قائلاً : ألا تعلم أن هذا ممنوع ؟ فأجابه بهدوء : لا أعلم وسأحل لك القضية . تناول ربع العرق من يد المفتش واحتساه صرفاً ورمى القنينة الفارغة بعيداً وهو يقول : زين ؟ هاذه هم ممنوع ؟ حدثت مشاجرة طبعاً ومنع خالد من الدخول ، ولكن صاحبه استطاع من التسلل إلى الزنزانة ليروي هذه الحكاية مفصلاً .

علمت في المواجهة التالية من بعض الأصدقاء المقربين أن خالداً واصل شرابه حتى الليل ، وهي شعيرة متأصلة فيه ، وما أن انتصفت تلك اليلة حتى انتزع من فراشه غطاء أبيض صغيراً وكتب عليه بالحبر الأسود وبكلمات كبيرة : أطلقوا سراح عطا عبد الوهاب ! لم يعترضه نواطير الظلام فلعلهم لم يتبينوا ما خطه ذلك التصديق على شرشف سريره .

صديق آخر لم يزرني في السجن هو الأستاذ سلمان بيات ، المحامي الشهير والقاضي الأشهر الأسبق . عرفت هذا الرجل الصلب أول مرة عند انتمائي للقضاء في مقتبل حياتي العملية وهو قد طبقت شهرته الآفاق . وحدث أنني نقلت لأشغل وظيفة (حاكم البداءة الخامس) في بغداد وكان هو حاكمها الثاني بتسلسل القدم . زارني ذات مرة قبل أن أعقد جلسة المرافعة وقال لي : أنا أراقبك منذ مجيئك .. من أين أتيت لتنافسي ؟ قالها ضاحكاً ، فأجبته جاداً : أنا أقتدي بك . ومنذ ذلك الحين انعقدت الصداقة بيننا وهو لا ينقطع عن أن يذكر أمام زائريه المحامين أن حاكم البداءة الخامس يحسم من الدعاوى بقدر ما أحسم وتصادق محكمة التمييز على قراراته بقدر ما تصادق على قراراتي .

كانت هذه الاحصائيات تعد في وزارة العدلية كما كانت تسمى آنئذ وذلك كمقياس لأداء الحكام الذين صاروا يعرفون بعدئذ باسم القضاة .

وحدثت نكبتنا ، وفي اللحظات الأولى التي مثلنا فيها أنا وغيري أمام ما كان يسمى بـ (محكمة الثورة) سألوني هل توكل أحداً ؟ فأجبت على الفور : سلمان بيات . وخلال دقائق كان يقف أمامي بجبته السوداء وهمس بأذني : أعرف أنك بريء ، فلا تجزع ، سأذهب لقراءة الملف . وعاد بعد دقائق أخرى ليقول : تأكدت من براءتك فاطمئن . وبدأت تلك المحاكمة الصورية فألقى ذلك الشهم مرافعة فند بها المدعيات الزائفة تفنيداً قانونياً ، وأنهاها وهو يخاطب المحكمة المزعومة رافعاً يده نحوي قائلاً : هذا الرجل لا يمكن أن يرفع بوجهه اصبع الاتهام . كان ذلك القول جرأة كبيرة منه . ثم أعقبها بجرأة أخرى . فحين نطقوا بحكم الإعدام ضدي أقسم ألا يدخل تلك المحكمة بعد ذلك قط . ووفى بقسمه مضحياً بالكثير من الأتعاب المادية . ثم أقسم ألا يزورني إلا في بيتي . ووفى بهذا القسم أيضاً . وحين عدت إلى منزلي بعد ثلاثة عشر عاماً كان هو أول الزائرين وقدم لي ملفاً وهو يقول : هذا هو ملفك كاملاً وفيه دفاعي عنك ، احتفظت به لأقدمه هدية مني لك ، هي أنسب من أية هدية أخرى .. أنت وأخوك زكي من الأبرياء المظلومين ، وسيحين الوقت يوماً ما لا نصافكما.

٦

أكتب هذه الحلقات المتفرقة عن حياتي في السجن التي دامت مدة طويلة وأنا حريص على ألا يكون ما ورد فيها تكراراً لما دونته في كتابي الكامل (سلالة الطين) الذي هو قيد النشر الآن . ذلك الكتاب المنتظر كتبته وفق إطار محدد هدفه وصف مراحل محنتي وأسبابها وشرح أبعاد تلك الأسباب وتحليلها . أما هذه الحلقات فتتضمن نبذاً عما يصادفه السجين في سجنه من متاعب ومهازل ومفارقات أقوم باستذكارها الآن من خلال تجربتي الذاتية المباشرة لكي أنسج من خيوطها لوحة حياتية من نوع خاص وغير مألوف في الحياة العادية.

مثلاً ، من ضمن ما درج عليه أهالي السجناء ، ومن ضمنهم أهلي ، أن يجلبوا لسجينهم من جملة ما يجلبونه له في أيام المواجهات الدورية كمية مناسبة من فاكهة الموسم . ويترتب على السجين أن يحاول حفظ تلك الفاكهة ما استطاع ، وفي الصيف خاصةً ، مستعيناً بالفلينة ، وهي صندوق الثلج الصغير المصنوع من الستايروبور . هذه الممارسة المعقدة تجري صباح كل يوم ، وتبدأ بإفراغ الفلينة من الماء بعد ذوبان الثلج فيها ، وغسلها استعداداً لبدء عملية تقطيع قوالب الثلج ، ثم شراء ربع القالب ووضعه في الفلينة بالشكل الصحيح ، وحمل الفلينة إلى الزنزانة لإعادة المأكولات ، والفواكة خاصة ، إليها بعد أن كانت قد وضعت على الأرض لإفراغ الحاوية ، ومن ثم إحكام غطائها بحيث لا يتسرب إلى جوفها الهواء. فواكه الصيف معرضة للتلف السريع بحكم نوعيتها ، ويكون التلف مضاعفاً في القيظ المضاعف الذي يسود في الزنزانات . كنت أمارس هذه العملية صباح كل يوم كما يمارسها السجناء الآخرون . وحين يحين وقت التناول لشيء من الفاكهة كنت ألتقط الحبة الأنضج فالأنصح من عنقود العنب مثلاً محتفظاً بحبات العنقود الأخرى أطول مدة ممكنة ولكنها تتردى طبعاً . وهكذا أدركت من هذه التجربة أنني في واقع الأمر كنت أتناول الأخيس فالأخيس من العنب باستمرار طوال المدة التي تفصل بين مواجهتين . اليوم الوحيد الذي أتناول فيه فاكهة طازجة هو يوم المواجهة ذاته ، بعد ذلك أطبق على نفسي مبدأ (الخائس فالخائس) ، وهو مبدأ ممجوج ، ولا أشك أن غيري من السجناء كانوا يتبعون هذا المبدأ نفسه . إنه مبدأ يفرض نفسه عقلانياً على ظروف العيش الشاذة السائدة في الزنازين .

تخطر لي الآن واقعة طريفة معينة حدثت حين كنت في ردهة واحدة مع رفعت الجادرجي (المهندس المعماري المعروف الذي طبقت شهرته الآفاق) وزنزانتي تقابل زنزانته . وذات يوم جلبت له زوجته بلقيس شرارة كمية من الأفوكادو ، تلك الثمرة الاستوائية الخضراء التي تقطع من الوسط بسكين وتفصل قسمين وترمى النواة الكبيرة جانباً ثم يملأ التجويف بصلصة خاصة ليجري تناولها بملعقة كوب كجزء من مشهيات الوجبة . يجب ألا ننسى أننا في ردهة من ردهات سجن (أبو غريب) ولسنا في مطعم أوروبي . تلك الردهة التي كنا فيها كانت مكتظة حد الاستغراق . أذكر أن أحد النزلاء الجدد جيء به ليفترش المساحة الصغيرة أمام سريري وهي مساحة لم تكن أكثر من موطئ قدم . وكان ذلك النزيل من الإسلاميين البسطاء المواضبين على الصلاة ليل نهار . وحدثت الواقعة . كان اليوم هو يوم مواجهة. وتسلم رفعت الأفوكادو . أعدها قبل الغداء بعناية وتأنق . احتفظ بنصف الثمرة له وأتاني بنصفها الثاني مملوءاً بالصلصة ومحمولاً برعاية وهو يتحاشى في سيرة الأبدان التي تفترش الأرض . وصل بالقرب من سريري وكان النزيل الجديد يصلي . ما أن سلمني رفعت ذلك النصف الثمين حتى قطع النزيل صلاته والتفت نحوي وقال : ما هذا عندكم ؟ لا أدري كيف وأنا وهو في تهجده . أسعفتي سرعة البديهة فقلت : باذنجان افرنجي ، فقال : الله أكبر ! وخر راكعاً .

في يوم المواجهة الدورية الذي يأتي فيه الأقارب والأصدقاء لزيارة سجين من ذوي القربى ، قربى النسب أو قربى الوداد ، تكثر ، عند حلول الظهيرة وخروج الزائرين ، ولائم الغداء. يقوم السجين صاحب الوليمة بتهيئة المكان لجلوس المدعوين على الأرض وذلك بمد بساط أمام زنزانته يغطي بجرائد قديمة ، فيتقاطر النزلاء للجلوس متربعين حول البساط ، وبينهم دائماً (السفرداش) (أي الشريك الدائم للسجين في الأكل اليومي اشتقاقاً من كلمة (السفرة) التركية التي تعني مائدة الطعام) ، وهم ينتظرون تقديم الوجبة التي يعدها صاحب الوليمة ، وغالباً ما تكون (ألدليمية). لم أسمع باسم هذه الوجبة إلا في السجن. وهي عبارة عن ثريد الخبز يوضع أولاً على وجه الصحن الكبير ، وهو في العادة صينية مدورة ، ثم ينثر الرز على الثريد ، وتسكب عليه بعد ذلك المرقة وتكون في الغالب طبيخ الباميا وفوقها اللحوم. لا أدري لماذا تسمى هذه الوجبة باسم محافظة الدليم بالذات ربما لأنها وجبة عشائرية متكاملة من حيث التنوع : الثريد والرز والمرقة واللحم ، ووافية من حيث كفايتها لإطعام عدد غير قليل . ثمة تقاليد في أصول التخاطب بمثل هذه الولائم ، فإذا مر أحدهم من أمام وليمة ما قال : لا سلام على طعام ، بدلاً من أن يقول : السلام عليكم ، ربما لكي لا يقال له تفضل ! ولكنهم مع ذلك يقولون له : تفضل ... نحن على أولها ... أي في بداية الطعام وإن كانوا في واقع الأمر على وشك الانتهاء منه . هذه المجاملات الكلامية الشائعة يقصد منها على ما أظن تلطيف الأجواء بين أفراد المجتمع وإن لم تكن أقولاً صادقة .

لم أشترك طوال مدة سجني التي دامت ثلاث عشرة سنة في هذه الولائم مع أن النزلاء كانوا يدعونني إليها دائماً ولكنهم يقبلون اعتذاري برحابة صدر ويتفهمونه . لم تكن الوجبة عندي ، مع أنها من طعام البيت ذلك اليوم ، سوى عمل ميكانيكي لإدامة سلامة البدن في ممارسة دائمة لإدامة سلامة العقل .

هواية الطعام ، طبخاً وأكلاً ، هواية متفشية لدى الغالبية الساحقة من السجناء . ربما لأن فيها ما فيها من تزجية للوقت الكثير الذي لا يعرفون كيف يستثمرونه بشكل أنفع إلا نادراً . وربما لأنها كذلك بمثابة علاج للوقاية من الإحباط . ولا غرابة في ذلك ، فكثيراً ما نلاحظ في الحياة العادية خارج قضبان السجون عدداً من الناس الذين يداهمهم الإحباط لسبب من الأسباب فيقبلون على التهام الطعام بلا روية ويصابون بالسمنة . هواية الطعام هذه في السجن كانت ذات أوجه مختلفة ، فهي لدى الكثرة الكاثرة من النزلاء عبارة عن إعداد وجبة اعتيادية بسيطة مما يألفه الناس بمختلف طبقاتهم كطبخ الرز وأطباق المرقة من الخضراوات واللحوم . الوتيرة واحدة وقناني الغاز مشتعلة ليلاً نهاراً وعليها القدور من شتى الأصناف . إنما يكسر أحدهم هذه الوتيرة أحياناً إذا اشتهت نفسه مثلاً طبخة متميزة بنظره مثل (تبسي الباذنجان) ، ويكون ذلك عادة في ساعة متأخرة من الليل ، وعندها يتجمعون فهذا يقشر وذاك يقطع وثالث يقلي إلى أن تكتمل التشكيلة فتوضع وهي تسبح بعصير الطماطم المتبل محاطة بجلبة المشاركين انتظاراً لبهجة التناول . هذه الممارسة كانت من عادة بسطاء النزلاء.

أما القلة الأخرى من (البورجوازيين) كما ينعتهم السجناء الآخرون فلها ممارسة مختلفة ، وخفية ولا تحدث إلا عصراً يوم الزيارة الرسمية . فقد يتسلم أحدهم من ذويه زمزمية كبيرة مليئة بالآيس كريم ، ولا اعتراض عليها عند التفتيش. ولكن ذلك الآيس كريم يكون مضمخاً بنوع فاخر من أنواع الخمور ، وفي أسفل الزمزمية شيء قليل من أفخرها ، ويتحلق الجمع حول ذلك الكنز لتذوق ما حرموا منه من متع الحياة بلذة مضاعفة لأنها تنطوي على استباحة الممنوع . لو كان السجناء البسطاء يعلمون سر تلك الحلقة السعيدة لقالوا : هذه طبقية من أعلى المراتب !

ولكن بعض أولئك البسطاء لهم ، هم أنفسهم ، ممارسة روحانية أخرى ولكنها خطيرة النتائج صحياً . فالذين يريدون الإفلات من كآبة العيش بين جدران الزنزانات المكتظة يتناولون كحولاً من نوع آخر . لقد اهتدوا إلى أن مادة (السيكوتين) تحتوي على نسبة ما من الكحول ، لذلك فهم يخففونها بالماء ويشربونها طمعاً بالخدر السحري. إن قناني السيكوتين تدخل إلى السجن بشكل مباح لأنها مادة لاصقة تستخدم لأغراض مشروعة شتى . ولكن إدارة السجن اكتشفت السر في رواجها فمنعت دخول السيكوتين وصار يصادر من المفتشين عند العثور عليه في سلال الزائرين ، فغدا شيئاً نادراً يباع بأغلى الأثمان .

أما اللجوء إلى استخدام المخدرات من نزلاء السجن فلم يكن شائعاً كثيراً .

غير أن حملة واسعة كانت قد شنت ضد المتعاملين بتجارة المخدرات وضد المستخدمين لها ، وجيء ببعض المهتمين بذلك فأعدموا أيام كنت في ردهة الإعدام . وتوالت علي سنوات السجن في ردهات أخرى لم أسمع خلالها شيئاً عن المخدرات . ثم فوجئت بمرسوم إطلاق سراحي . وكان أول الإجراءات أن رافقني سجان إلى مركز (أبو منيصير) القريب من سجن (أبو غريب) وذلك لأخذ طبعات أصابعي ، رأيت أمام المأمور ملفاً كان يقلبه ، ثم رفع نظره إلي باستصغار وسألني : أنت تعاطي ؟ قلت من فوري : لا .. أنا عطا .. فانفعل المأمور وصاح : تعاطي أم متاجرة ؟ فأدركت عندئذ أنه ظن أنني كنت محكوماً إما بتعاطي المخدرات أو بالمتاجرة بها . لذلك قلت للمأمور : الملف أمامك . فأخذ يقلبه ، ويبدو أنه لم يفهم المادة القانونية التي حكمت بموجبها والتي لا أعلم بها أنا شخصياً ، فأخذ يجري مكالمات هاتفية قرر بموجبها أن أذهب إلى مركز مكافحة الإجرام بدلاً من إخلاء سبيلي كما يقضي المرسوم ، وذلك للتحقق من معنى تلك المادة القانونية . وهكذا ساقوني إلى سيارة السجن فرأيت من خلفي مواكب السيارات التي كانت بانتظاري وفيها بعض أهلي وأصدقائي ، ووصلنا إلى ذلك المركز ، وما أن دخلنا على المأمور حتى تطلع في ورقة أمامه ونظر إلي قائلاً بعد اكتراث : روح .. ! سألته بعفوية : وين أروح .. !؟ قال : روح إلى بيتكم ! فخرجت وأنا أترقب غير مطمئن لما سيجري ، وتلقفني المستقبلون فوصلت البيت متأخراً بضع ساعات أضيفت إلى الساعات المهدورة من عمري .

٧

من الأماني التي تراود نفوس السجناء باستمرار صدور مرسوم العفو العام ، وهذه أمنية منتظرة كلما اقترب يوم من أيام المناسبات الدينية أو غيرها من العطل الرسمية التي أقحمت على تاريخ العراق . وقد صدرت مراسيم عفو عام متعددة أثناء مكوثي الطويل في السجن وهي عادة تشمل المجرمين العاديين ويستثنى منها غيرهم من أمثالي . وعندما يصدر مرسوم من تلك المراسيم يخف الازدحام في الردهات كثيراً ولكن لأمد قصير فقط إذ سرعان ما يتزايد العدد من المحكومين الجدد فتكتض الزنزانات بالنزلاء مرة أخرى من جديد . ويعتبر الزحام الشديد في الردهات من مبررات إصدار العفو العام بنظر السجناء ومدعاة لتوقع الأمنية المنتظرة ، ولا أعرف إن كان ذلك من الاعتبارات التي تدخل في حسابات المسؤولين ، ولكنه يخطر بالبال على كل حال.

تبدأ التوقعات في العادة بإطلاق إشاعة يطلقها أحدهم من المترددين على مكاتب إدارة السجن . والإشاعة هي هي على مدى الأعوام . يعود السجين من الإدارة ويهمس لزميله بأنه رأي في ذلك اليوم بأم عينيه أن الملفات تتحرك . هذا مصطلح ثمين لأنه يعني بحسبان النزلاء أن موظفي الإدارة قد بلغتهم بشكل من الأشكال صيغة العفو المنتظر وقواعده التي ستطبق على السجناء ، لذلك فهم ينزلون الملفات من رفوفها للنظر فيها وتطبيق القواعد المفترضة على أصحابها تمهيداً لإعداد القوائم بأسماء الذين سيطلق سراحهم بموجب العفو المتوقع . وإلا لماذا تتحرك الملفات ؟ لماذا تنتقل من يد إلى يد ؟

إن مصدر مثل هذه الإشاعة يكون أحياناً بسبب معاملة روتينية معينة تقتصر على ملف واحد فقط ، فيلتقطها السجين الذي تراوده أحلام اليقظة فتتضخم في ذهنه ويعود إلى زنزانته ليزف الخبر الذي يصفه بالمؤكد ، فتتناقله الأفواه لتبدأ التحليلات . فهذا يقول مثلاً : نعم ، حدث هذا مرة قبل عيد الأضحى ونحن الآن على أبواب عيد الفطر . ويقول ذاك : نعم ، سمعت من ابن عمي في المواجهة السابقة أن الناس تتحدث عن قرب صدور مرسوم بعفو عام شامل . ويقول ثالث : المسألة منتهية ، حتى أن بعضهم يأخذ بالاستعداد للخروج . ولكن المناسبة تحل وتمر ولا وجود للعفو . وينسى النزلاء ما كانوا منشغلين به إنشغال الأمر المؤكد الحدوث . ولكن إلى حين . فما هي إلا أسابيع قليلة حتى تتحرك الملفات مرة أخرى فتتحرك الإشاعات معها وتتحرك الأمنيات في الصدور، وهكذا دواليك .

ولعل من أسباب تكرار هذا النوع من الإشاعات أوقات الفراغ الكثيرة التي يكون الإنسان بحاجة معها إلى أن ينشغل بشيء ما ، وليس أحلى من الانشغال بالتغني بالحرية ولو من بعيد . إلا أن أوساط السجن لا تخلو من قلة من العقلاء ، ولكنهم يتعرضون لرميهم بالتشاؤم ويجري عادة تحاشي السجين الذي يناقش الإشاعة يوصم بأنه لا يريد الخير .

أما يوم صدور مرسوم العفو حقاً فهو يوم مشهود تختلط فيه البهجة التامة لدى المرشحين لمغادرة السجن ، بالبهجة المنقوصة لدى الذين خفضت محكومياتهم ، بالغم لدى الذين استثناهم المرسوم . أنا شخصياً كنت وأمثالي نستثنى دائماً ولكنني لم أكن أشعر بمثل ذلك الغم ، لأنني كنت أعلم علم اليقين أنني لن أغادر السجن إلا بمرسوم خاص وهو ما حصل فعلاً.

ثمة مراسيم عفو خاص كثيرة صدرت بشأن كثيرين ولكل منها حكايتها التي على أصحابها روايتها إن شاؤوا . تلك المراسيم كانت تثير لدى الذين خلفوا شعوراً بالتمييز الذي يولد التساؤل ويبعث على الحنق . حتى أنني لم أنج أحياناً من مثل تلك الأحاسيس الأسيفة حين يصدر مرسوم بحق واحد من أمثالي وأظل أنا قابعاً أنتظر المصير المجهول ، لا سيما حين يأتي مثل ذلك المرسوم سريعاً . وقد عبرت عن ذلك في قصيدتي المعنونة (كلمة من أب إلى ولديه) وتاريخها 30/5/1982 وهي من قصائد العام الأخير من (ديوان أعوام الرمادة) المنشور ، إذ أقول :

كأني أسمع قلبيكما

يقولان سراً : لماذا سجن ؟

لماذا سجن ؟ ولماذا سجن ؟

لماذا سجن ؟ ولماذا سجن ؟

لماذا يطول به مكثه

ويقصر بالآخرين الضعن ؟

ويمسح عن غيره دمعه ؟

ويفسح في عينه للهتن

ويلقي بزاوية قفرة

قليل الشؤون كثير الشجن

حنانيكما ! إلخ

بعد أسابيع من تاريخ تلك القصيدة جاءني المرسوم الخاص بي فأحدث ضجة لم تكن منتظرة ولم تكن مألوفة بمثل تلك المناسبات . إن المعتاد عند الإعلان عن مرسوم خاص بشأن سجين معين أن يسود الاكتئاب في أوساط الردهات كلها . وقد يكون هذا شعور مفهوم وقابل للتفسير . ولكن الذي حدث ، بعد أن قضيت ثلاث عشرة سنة في السجن وأعلن الإفراج عني فجأة ، حصول ابتهاج غير منتظر لدى الكثرة الكاثرة من النزلاء بشكل ملفت جعلني أحس بالحرج وإن بشيء من النشوة . وعندما ارتقى أحد السجناء منضدة صغيرة وصاح : هذا مرسوم المراسيم .. هذا عروس المراسيم ... لم أصدق عيني ولا أذني وخنقتني عبرة الفرح بهذا الاستنكار العفوي للظلم الواقع بحقي . اسجل هذا الحدث كما وقع ، وأراه أمامي الآن ، وأرى أيضاً ذلك الذي هتف ذلك الهتاف وكأنه يقف إزائي ، مع أنني أخشى أن أتهم بالتبجح أو المبالغة ، ولكنني أروي ذلك براحة ضمير لا تشوبها شائبة الافتئات على الصدق في رواية أحداث ماضية.

٨

قالت لي زوجتي بعد أن قرأت الحلقة الخامسة من هذه الحلقات أن كلمتي فيها عن صديق العمر محمد زينل ، النادر الوفاء ، جاءت مختصرة لا تتناسب مع ما بذله لنا أيام محنتنا الطويلة . أقول الآن وأنا أكاشف الورق أمام الناس أنها جاءت مختصرة حقاً فأحار في تفسير ذلك وأنا أجد نفسي في استرجاعي للماضي الأليم بين اثنين شاخصين أمامي : زوجتي وصديقي ، كلاهما له منزل دفين في فؤادي ، وإذ أكتب كلمة (منزل) تتداعى الخواطر في ذهني فيرن في أذني صوت ذلك الصديق وهو يقرأ من المتنبي : (لك يا منازل في القلوب منازل) . كان يحفظ المتنبي عن ظهر قلب ، جله إن لم أقل كله ، ويطرب لترداد أبياته بهوس محبب حتى أنني سأكاشف ورقي الآن فأقول إن كل ما أحفظه أنا شخصياً من شعر المتنبي هو من ترداد ذلك الرجل الفذ ، ومع الشرح والتفسير.

بدأت صداقتي مع محمد ونحن بعد في مقتبل العمر طلاباً في الصف الأول في الغربية المتوسطة في بغداد عام 1936 واستمرت إلى يوم وفاته المبكر عام 1978 وأنا سجين لم يكافئه القدر ولو بخطوتين امشيها وراء نعشه.

من الغرائب أنني رثيت هذا الصديق الدائم قبل وفاته.

فحين أنقطع عن زيارتي فجأة ذات مواجهة من المواجهات السجنية التي لم ينقطع عنها سنين عدداً قالت لي زوجتي أنه متوعك ، وكنت أعلم أنه يعاني من مرض السكري منذ أمد صدقتها . ولكن ، ما أن انتهت تلك المواجهة وانصرف عني الزوار ذلك اليوم وخلوت إلى نفسي داهمني شعور بأن سبب انقطاع صديقي عني ليس وعكة عابرة . لعلها أكثر من ذلك . خرجت إلى ساحة الردهة الخارجية لأقوم برياضتي اليومية في المشي الانفرادي وإذا بي أقول لنفسي : إذا مات محمد فسأرثيه شعراً عمودياً . وأطل شيطان الشعر على مخيلتي ليسلمني البيت الأول من تلك المرثاة السابقة لأوانها :

لطمت عليك خدودها الأنباء

فتلفتت وتلفت القرناء

وتاه فكري في مسألة الشعر القديم والحديث وكان صديقي الأول من أنصار القديم المستهزئين بالجديد والذين يعتبرون الشعر الحديث لهواً رخيصاً . لطالما اختلفت معه على هذا . وكأنني لجأت ، من حيث لا أدري ، إلى رثائه بالقديم الموزون المقفي إكراماً لذكراه وإرضاء لروحه المرهفة ، وكتبت فيه خمس قصائد كلها منشورة في المختارات من ديوان أعوام الرمادة ، وكانت آخرها في منتصف عام 1981 وهي في 38 بيتاً وفيها أناجيه نجوى صامته وأشكو من القلة التي تخلت في ساعة العسرة وأقول :

أريدك تأتي ولو طائفاً

يطوف على مقلة الساهر

كما كنت تأتي وتنورها

يمور على مرجل ثائر

أعود الآن إلى خبر وفاته قاطعاً هذا الاستطراد المطول وحجتي في الاستطراد أن هذا هو شأن تداعي الذاكرة . ففي المواجهة التي أعقبت ذلك اليوم الذي أخبرتني زوجتي فيه أن صديقي المواظب على زيارتي كان متوعكاً ، وصلت زوجتي وحدها حاملة الحمل المعتاد من مأكل وملبس وكتب وكان يشاركها في الحمل ذلك الصديق النادر ، وقالت : سيأتي محمد بعد قليل . وصدقتها . وبعد قليل تقاطر علي الزوار ، وكان من بينهم الأستاذ الراحل حسين جميل السياسي والقانوني المعروف ، والأستاذ عباس بغدادي الصحفي العتيق منذ أيام زبانية خالد الدرة في مجلة الوادي ، وكلامها راحل الآن إلى الدار الآخرة . وما هي إلا لحظات حتى قال لي الأستاذ حسين جميل : جئنا لنخبرك بوفاة عزيزنا محمد زينل ... زوجتك لا تستطيع أن تخبرك بالنبأ .

التفت إليها وكانت تبكي . أما أنا فسألتهم : متى ؟ فلما ذكروا لي اليوم أدركت أنه بعيد ذلك العصر الذي راودني فيه شيطان الشعر وكأنه رسول الأرواح بين الموتى والأحياء.

ولا مفر لي أمام ضغط الاستطراد الذي أرجو ألا يكون مملاً ، من العودة إلى الجملة السابقة التي أقول فيها أن زوجتي دخلت في يوم المواجهة ذاك وهي تحمل الحمل المعتاد بنفسها ، لكي أنتقل إلى المغزى الذي أعنيه من الجملة . فقد دأب صديقي على مرافقة زوجتي أيام المواجهات حتى إذا كان اليوم هو من أيام العمل الرسمي والرجل آنئذ في سلك القضاء . كان في مثل تلك الأيام يستحصل على إجازة من الدوام . قالت لي زوجتي ذات مرة أنها أرادت أن تثنيه عن ذلك فأجابها : وكيف تحملين أربعة زنابيل بيدين اثنتين ؟ فهل يصدق الناس هذا ؟ وهل يصدقون إذا أخبرتهم بحكاية أخرى من ذلك الوفاء المنقرض وهي حكاية جديرة بالتسجيل وخلاصتها أنني قرأت في الصحف الحكومية التي كانت مباحة في السجن خبر وفاة أم صديقي التي كنت أعلم بمرضها العضال وبمدى تعلق إبنها بها ، ومعه خبر مجلس العزاء المقام عصراً والذي سيصادف يوم المواجهة التالية ، فأيقنت أن محمداً سيغيب للمرة الأولى ، ولكنه أتى . قلت له محتجاً : لماذا أتيت ؟ فأجابني وكأن ما يقوله هو الشيء المألوف : جئت لكي تأخذ من خاطري ! لم يغب عني ذلك الصديق – الشقيق إلا يوم وفاته هو ، فلم يكمل المشوار؟

أما زوجتي فقد أكملت المشوار ، وكان المشوار طويلاً . فحين عدت إلى بيتي يوم 9/9/1982 أراد ولداي لهب وسينا أن يحسبا على الآلة الحاسبة عدد أيام محنتي ومحنة البيت بكل من فيه منذ يوم اختطافي إلى يوم وصولي إلى منزلي ، فإذا بالنتيجة هي : 4711 يوماً . قرأت الرقم 4711 وقلت متهمكاً.

حتى محنتنا ذات عطر خاص ! فقد كان ذلك النوع ، الذي يحمل هذا الرقم اسماً له ، عطراً لما بعد الحلاقة كنت أفضل استعماله أيام زمان !

تقودني الأرقام إلى رقم آخر هو عدد أيام المواجهات التي لم تتخلف عنها زوجتي قط ، والعدد ينوف على خمسمائة مواجهة ، بكل ما تحمله المرة الواحدة من عناء متنوع الأشكال ، أجل ... لم تتخلف ! وأقامت على الرغم من ذلك على عملها في التدريس وعلى إدارة البيت من دون أن تمد يدها إلى أحد وبشكله السابق ، وعلى تربية ولدين كانا في مقتبل مرحلة حساسة من العمر ، فكنت لهذه الأسباب ولغيرها أسميها : (الصابرة الأولى) . وفي عامي الأخير في السجن كتبت لها قصيدة طويلة جداً ذات ستة مقاطع وهي المعنونة (إلى الصابرة الأولى) فأخاطبها قائلاً في المقطع الرابع :

يا من قسمت معي المراتع

كل حين واليسارا

ودنوت من سري فصار

محصناً ولك احتكارا

٩

سبق أن قلت في حلقات ماضية أن ما أكتبه هنا يتناول أحداثاً يومية للحياة في السجن عايشتها أنا وغيري في ردهات سجن (أبو غريب) الشهير. إن تسجيلي لبعض تلك الأحداث في هذه الحلقات يتم من منظوري الشخصي لها ، وبما أنها أحداث يومية يتألف منها نهار السجناء وليلهم وهي أحداث تواجههم جميعاً من دون استثناء فهي إذن تسجل أيضاً من منظور عام بمعنى من المعاني. ولكن ، وحيث أن بعض الوقائع تخص شخصاً بعينه ، وقد يكون هذا الشخص أنا بالذات أو غيري من النزلاء الكثيرين ، فإن تلك الوقائع قد تبدو ، عند تدوينها من قبل الشخص المعني نفسه ، وكأنها سرد لسيرة مرحلة من مراحل عمر ذلك الشحص ذاته.

وفي ظني أنها رغم فرديتها وخصوصيتها تظل لبنة من لبنات ذلك التكوين المعيشي السائد في ما وراء جدران السجن بعيداً عن نوع الحياة العادية التي يعيشها الناس في بيوتهم . إن ما دفعني إلى هذه الاستزادة في الكلام شعوري بأنني ربما خرجت في بعض الحلقات ، من العام إلى الخاص . ولكن كيف الخلاص من هذا وأنا أتناول قيماً وضعت موضع التطبيق العملي في حياتي ، في ظروف استثنائية جداً ؟ كيف لا تكون الكتابة خصوصية وأنا أتناول الإخلاص الزوجي مثلاً ، أو وفاء الأصدقاء ، أو تخلي بعضهم في أيام المحنة ، أو موت الأحبة بعيداً عن أحبائهم ؟ وما عذري في اللجوء إلى هذا التبرير سوى يقيني بأن خصوصيتي الفردية تجاه الأحداث اليومية ما هي إلا مكون واحد من الخصوصيات الفردية للآخرين من نزلاء السجن ، وبالتالي فإن مجموعها قد يكون سمة تعم الجميع .

كانت المفارقة في الحلقة السابقة أنني بدأت برثاء صديق العمر قبل وفاته. المفارقة الأخرى المناقضة لها أنني لم أستطع رثاء أخي زكي ، الذي وقع عليه ظلم فادح لم يزل أثره يحز في قلوب عارفيه ، إلا بعد سنوات . ذكرت ذلك مرة لأحد أصدقائي الأدباء فأخبرني أن لمثل هذا شبيه في تاريخ الأدب العربي ، وأضاف يقول : إن الشاعر المصور إبن الرومي لم يستطع رثاء إبنه الأثير لديه إلا بعد سنوات من موته فكتب مخاطباً عينيه في قصيدة رثاء متميزة قائلاً في مطلعها :

بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي

فجودا فقد أودى أثيركما عندي

كانت الكارثة التي حلت بأخي زكي كارثة غير منتظرة ولا شبيه لها من مختلف الأبعاد . وقد علمت بنبأ إعدامه بشكل لا يمكن تصوره إلا بفلم من أفلام الرعب يخرجه مخرج متمرس . كان قد حكم عليه بالإعدام قبلي وأنا أنقل من قبو إلى آخر في مقر التعذيب سيء الصيت الذي عرف بقصر النهاية وهو سابقاً (قصر الرحاب) الذي كان يملكه ويسكنه الأمير عبدالإله مع الملك فيصل الثاني والأميرات والذي على أعتابه وقعت مجزرة القصر صباح 14 تموز 1958. كنت ألاحظ أن المعذبين من أمثالي القابعين في تلك الأقبية ينظرون إلي وعلى وجوههم ملامح تنم عن أنهم يخفون عني شيئاً . وكان إحساسي يشير إلى زكي ، فأسألهم ، فينكر هذا ويسكت ذاك ، إلى أن قال لي أحدهم ذات يوم أنه قد حكم عليه بالسجن ولا يعرف كم من السنين.

كنت أعلم وأنا أرى الملامح الغامضة التي تكسو تلك الوجوه أن هذا الخبر هو خبر غير صحيح ، ولكن نفسي لم تكن تطاوعني بأن أسميه خبراً كاذباً.

كيف أسميه كذلك وهو منبع الاطمئنان الجاف في ذلك الظلام الدامس المطبق علي من جميع الجهات ؟ إنه من تلك الأخبار الكاذبة التي يصدقها المرء وهو يعلم بزيفها لا لشيء إلا لكي يكسب ولو لحظة واحدة من السكينة وإن كانت سكينة موقتة سرعان ما ستزول.

ونقلت إلى ردهة طويلة على جابيها زنزانات انفرادية صغيرة ليس فيها سوى كوة صغيرة قرب السقف . في صباح كل يوم تفتح الأبواب للنزلاء ، وكلهم خضعوا لتعذيب مبرح ، وكلهم لم توجه له تهمة قانونية ولم يمثل أمام محكمة حتى وإن كانت من محاكمهم الاستثنائية ، فيخرج الجميع تحت حراسة مشددة مع رذاذ من السباب ، مسرعين نحو المرافق وفي يد كل واحد منهم إبريق فارغ لملئه بالماء وإبريق آخر مليء بإدرار الليلة لإفراغه استعداداً لقضاء ليلة تالية. الممر طويل وفي سقفه منور في هذه الجهة ومنور في تلك. والزحام شديد في المرافق . المدة المخصصة لذلك التمرين اليومي لا تزيد على عشرة دقائق يصرخ في نهايتها الحراس : يله ... يله ... وأحياناً مع ضرب السياط . وفي ليلة مطيرة من ليالي كانون الثاني 1970 سمعنا الرصاص يلعلع في ساحة قصر النهاية . نهض الجميع لتسلق ما وضعه النزيل من إغراضه تحت الكوة ليصل إليها واقفاً ، واشرأبت الأعناق من تلك الكوى وهي تتهامس : ماذا ..؟ ماذا..؟ انقلاب..؟ كان بيننا في تلك الردهة ضابط متقاعد كبير الرتبة وكان قد بلغ قبل أيام بأن يستعد لإطلاق سراحه . في تلك الليلة دخلوا على حجرته الانفرادية وسحبوه مع سيل من الشتائم ، وبعد دقائق سمعنا إطلاق الرصاص في الساحة فعلمنا أنه انتهى .

صباح اليوم التالي ، وقبيل فتح الأبواب ، قام أحد الزبانية بوضع راديو تزانزستر في وسط الساحة وكان يبث بأعلى صوته موسيقى عسكرية وبيانات . فتحت الأبواب ، وخرجنا إلى المرافق ، الممر تتجمع فيه مياه الأمطار التي تسقط من منور السقف والتي هطلت بكثافة في تلك الليلة الزمهريرية . وعدنا سريعاً . كنت أحمل إبريقين اثنين بيد وأواني أخرى غسلتها بيد أخرى ، واقتربت من باب حجرتي فأعلن الراديو : تم في الليلة الماضية إعدام زكي عبد الوهاب ... و .. و .. فانزلقت قدمي في بركة مياه الأمطار وزلت وسقطت على الأرض فانهال علي الحارس (بالصوندة) وهو يرفسني ويصرخ : عمه .. عمه .. ودفعني إلى زنزانتي وأغلق الباب ، وكأن شيئاً لم يكن بالنسبة إليه وهو كل شيء بالنسبة إلي. أظن أن هذا سيكفي لمن يقرأ هذا الكلام .

إذن .. رثيت صديقي قبل موته بأيام ، ورثيت شقيقي بعد موته ميته الغيلة النكراء بعد سنين ، ولكنني رثيت نفسي كذلك في أواخر أيام سجني . كنت قد بلغت قمة اليأس في زنزانة مكتظة إلى درجة جعلت الإدارة تأتي بأسرة ذات طابقين ، فأعطوني السرير الأعلى إكراماً لي (!) فكنت في صعود ونزول ، وقرب سريري تلفزيون الردهة الذي يهدر طوال الليل فلا تكاد تنفعني السدادات في أذني ، فكتبت إلى زوجتي رسالة مختصرة أناشدها أن تمزق رسائلي وتمزق قصائدي ومعها قصيدتي الأخيرة وعنوانها (من يرثيني هكذا) وتاريخها 10/8/1982 ومطلعها :

ما بال دارك كلها ظلم

ورسوم أهلك كلهم سقم

ولمن يشاء قراءتها في ديوان (أعوام الرمادة) المنشور وهي آخر قصائد العام الأخير.

لا أريد أن انهي هذه الحلقة التاسعة ، وهي الحلقة الأخيرة ، بهذا الجو الكئيب . سأنهيها بحكاية أخرى هي حكاية (أبو عدنان) لأنها تمثل مروءة نادرة أدعو أن تنبت في النفوس مرة أخرى بعد أن أصابها خراب كبير.

الحكاية تبدأ في يوم من أيام عام 1977 . كانت زوجتي في يوم المواجهة تخرج من الدار إلى الشارع لإيقاف سيارة أجرة فتبدأ بذلك أول مرحلة من مراحل المعاناة . بعض السائقين لا يوافق على الذهاب إلى أبي غريب ، وأخيراً يتم الاتفاق مع أحدهم فتأتي به زوجتي إلى الباب لنقل الأغراض المهيأة لجلبها إلي . في ذلك اليوم من أيام 1977 خرجت زوجتي فكان أول سائق تاكسي يمر هو رجل يرتدي الغترة العربية فتوقف ووافق على ما طلبته منه . عند الوصول إلى بوابة السجن سألته : هل يستطيع العودة عند نهاية المواجهة ليعيدها إلى البيت ؟ فوافق ، وهذا ما كان يرفضه غيره دائماً . وحين عادت إلى البيت ذلك اليوم بصحبة ذلك السائق سألته هل يستطيع أن يأتي صباح يوم المواجهة التالية فأجاب بالإيجاب ، وحضر في الوقت المحدد . وهكذا توالى الذهاب والإياب وعرفت زوجتي أن اسم الرجل هو (أبو عدنان) . ثم أخذ هذا الرجل يدخل مع زوجتي إلى السجن حاملاً معها الأغراض بعد وفاة صديقي . وتوثقت العلاقات . وقال أبو عدنان مرة نحن سألنا عنكم وعلمنا أنكم أبرياء . كان يسكن قريباً من السجن ، وبين الشارع العام وبيته طريق غير معبد ، فإذا أمطرت السماء أوقف سيارته في الشارع ونام فيها لكي لا تغرز عجلاتها في اليوم التالي فيتأخر عن الحضور . وصرنا أصدقاء معه ومع أخوته . وحين أطلق سراحي جاء مع زوجته ومعه خروف ، وزوجته تحمل أرغفه الخبر الحار الذي خبزته بنفسها في التنور . ثم دعانا إلى وليمة غداء في بيته حضرها العشرات وحفلت بالقوازي والأطعمة الأخرى . فهل يصدق الناس هذا ؟ هذه المروءة النادرة تثبت إيماني بأن الفرد العراقي العادي فرد أصيل.

متفرقات

صورة رقم (1)

الوالد مع المغفور له جلالة الملك فيصل الثاني وخاله ولي العهد الأمير عبدالإله في العاصمة الأمريكية واشنطن في خمسينيات القرن الماضي أثناء زيارتهما الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.

صورة رقم (2)

الوالد في صدر الصورة مستقبلاً الشاعر مظفر النواب (في يسار الصورة) ويظهر على الطاولة نسخة من كتاب سلالة الطين الذي أهداه الوالد لشاعر العراق الكبير في دار السفارة العراقية في عمان ، 2005

فيديوات أيام زمان

من القلب للقلب

حكاية صورة

تراث وتاريخ

شخصيات في الذاكرة العراقية

أدب الرحلات

زمن الماضي الجميل

مختارات

فى ربوع العراق

أفلام من الذاكرة

الطرب الأصيل

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

1104 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

اخر الاخبار

- تركيا تنفى طلب مخابراتها من بريطانيا حماية الرئيس السورى إثر محاولة اغتياله

- اسرائيل تكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال المرشد الايراني

- ثري إيراني متهم ببناء إمبراطورية عقارية في لندن لمصلحة نجل المرشد

- الحرب على إيران تشعل الأسواق العراقية تحسبا للحصار

- بذكريات الحصار .. أدوات التسعينيات "اللالة" و"الچولة" تعود إلى منازل العراقيين

- بعد الحرب على إيران .. ترامب يكشف عن وجهته التالية

- الحرب بلا حليف أمرها مخيف ايران نموذجا

- برنامج ألأمثال البغدادية ( "يد وحدة ما تصفك" )

تابعونا على الفيس بوك