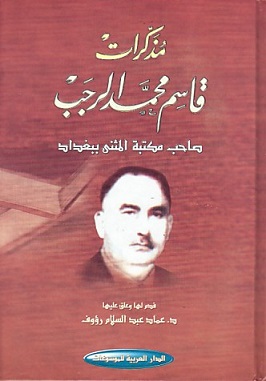

ذكريات قاسم الرجب صاحب المثنى عن سوق السراي والمتنبي

- التفاصيل

- تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 18 تشرين1/أكتوير 2017 15:42

ذكريات قاسم الرجب صاحب المثنى عن سوق السراي والمتنبي

من مذكرات المرحوم قاسم محمد الرجب

بقلم/صديق الگاردينيا الدائم

تعود صلتي بسوق السراي إلى سنة 1930 – 1931 يوم تركتُ المدرسة إذ كنت في الصف السادس الابتدائي، واتصلتُ به. وكان عمري حينذاك اثنتي عشر سنة، ويعود سبب تركي للمدرسة أن وزارة المعارف كانت قد أصدرت أمراً بتوحيد الزي، واتفقت مدرستنا كغيرها من المدارس مع أحد الخياطين المتعهدين على تجهيز طلابها بما يكفيهم من البدلات، فاشتركت أنا ببدلة ودفعت قسطاً من ثمنها الذي لم يكن يتجاوز (400) فلس، ولكني لم أتمكن من تسديد باقي الأقساط ووجدت أن حالتنا تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، إذ كنت أنا وشقيقاي جاسم وهاشم طلاباً في كلية الشريعة، والكلية هذه تدفع لكل طالب راتباً قدره عشرة (روبيات) هندية، أي ما يساوي (750) فلساً، وكان هذا المبلغ على قلته كافياً لإعالة بيتنا بأجمعه، وسديد مصروفنا المدرسيي الذي لم يكن ذا بال، فلما ألغي القسم الابتدائي لهذه الكلية، اضطررت أنا وأخي هاشم، إلى أن ننتقل إلى المدرسة الأعظمية الابتدائية التابعة لوزارة المعارف، أما أخي جاسم فقد التحق بالصف الأول من المدرسة الغربية المتوسطة ببغداد، فازدادت حالتنا سوءاً ولم نتمكن أن نستمر نحن الثلاثة في المدرسة فدخل أبي محدود جداً، بل لم يكن هناك ما يسمى دخل فكان من أمري – والحال على ما ذكرت – أن قررت الانقطاع عن المدرسة والتفكير بإيجاد عمل لي على صغر سني، وكانت تربطني بنعمان الأعظمي صاحب المكتبة العربية صلة قربى وصلة جوار، والتمست إحدى قريباتي أن تعرض رغبتي عليه لأشتغل عنده عاملاً صغيراً، فوافق على التو، واشتغلت عنده في آب من سنة 1930، ولما انتهى النهار أعطاني (20) فلساً، فلم أكن أدري أسيكون راتبي الشهري بهذا القدر، فلما كانت نهاية الشهر دفع لي (600) فلساً، ولكني في اليوم التالي انقطعت وأرسلت له من يُخبره بأن هذا المبلغ لا يكفي حتى لتنقلي من الأعظمية وبغداد، فزاده إلى (750) فلساً في الشهر، وبعد سنة كاملة انقطعت فزاده إلى (900) فلس، وبقيت أعمل سنتين بهذا الراتب الضئيل.

(سوق الكُتب)

كان سوق السراي آنذاك زاخراً بالمكتبات، الصغيرة منها والكبيرة، ومنهم من يعرض بضاعته على الرصيف. وكانت المكتبة العربية كبرى تلك المكتبات في السوق والعراق كافة، وصاحبها نعمان الأعظمي، كان عارفاً بالكتب، ذواقاً باختيار ما ينشره ويطبعه من الكتب القديمة، عالماً بالكتب الخطية، بل كان الوحيد الذي يفهم هذا الفن، ويعتني بتسويق الكتاب المخطوط وعرضه.

وكان سوق الكتب ضعيفاً، والمطبوعات قليلة، والأمية متفشية، كما أن الكتب الخطية لا تتحرك فلا سوق لها. فإذا أحرز نعمان الأعظمي بعضها حزمها وسافر بها إلى مصر ليبيعها، أو يبدلها بالكتب المطبوعة. وكان نعمان إذا باع كتاباً يتغزل به، ويطرقُ مجلداً بمجلد ليُظهر له صوتاً كما يفعل باعة الأحذية، ويصيح كل (كل الصيد في جوف الفرا).

تمرنت على العودة إلى بيتنا في الأعظمية ماشياً ما يُقارب الستة أشهر من السنة بعد خروجي من المدرسة المأمونية عند انتهاء الدرس ليلاً وبهذا فإنني استطعت أن أوفر بعض النقود أشتري بها جزءاً من كتاب الأغاني لأبي فرج الأصبهاني أُطالعه. ولكتاب الأغاني يعود الفضل في إذكاء روح المطالعة التي أحببتها كثيراً.

(أصدقاء السوق)

كان يتردد إلى السوق كثير من العلماء والأدباء والشعراء، أمثال طه الراوي، الذي كان أكبر مُشجع ومُرغب للكتاب في جميع مجالسه الرسمية والبيتية، وعباس العزاوي المحامي وكان أكبر زبون للسوق وللكتاب، فكان يتردد على السوق أربع مرات أو أكثر في كل يوم، فلا يفوته كتاب مطبوع أم مخطوط. ومن عملاء السوق الفضلاء العلامة الفقيه الشيخ أمجد الزهاوي، وهو يقتني كتب الحديث والفقه والتفسير وقليلاً من كتب التاريخ والأدب. وإذا أراد الشيخ أمجد الدخول إلى المكتبة، فإنه لا يدخلها قبل أن يخلع نعليه ويضعها تحت أبطه، وهو بهذا يتحاشى أن يدوس ورقة، إذ ربما كان في تلك الورقة لفظ الجلالة، أو أي اسم مقدس آخر.

وفي أيام الجُمع، كانت تُقام سوق للمزاد، تُباع فيها الكتب بطريقة الهرج، ويتبنى هذا البيع عبد الحميد زاهد بصوته ونبراته اللطيفة؛ إلا أن ما يُعرض في هذا المزاد لم يكن في الغالب إلا من سقط المتاع، وما يبور عند أصحاب المكتبات فيدبروا مؤامرة على الزبائن في إقامة المزاد.

ومن طريف الأمور يومذاك، أن كثيراً من اليهود كانوا يتجرون بالمصاحف ولوحات الآيات القرآنية، ومن أولئك أذكر إلياهو دنكور، وإسحاق معلم،

ويلاحظ جهل باعة الكتب، فإن الكثير منهم لا يعرف القراءة أو الكتابة، والبعض الآخر دخل المدارس الليلية أخيراً فتعلم قليلاً، ومن كان يعرف القراءة والكتابة لم تكن عنده الرغبة في قراءة شيء.

وأكثر أصحاب المكتبات لا تجد بينهم من يفهم الكتب سوى حسين الفلفلي فهو متوقد الذكاء، كثير الوسواس. ومن الأدلة على ذلك أنه لا يسمح لأحد بدخول مكتبته مهما كانت منزلته وصداقته معه، بل لا يسمح بدخولها حتى لأولاده، ولذا تراه دائماً واقفاً بباب المكتبة، مكدساً كثيراً من الكتب المدرسية المستعملة لتكون حائلاً دون الدخول لمن يريد ذلك؛ وحتى لو ذهب لقضاء حاجة أو عمل فإنه يغلق المكتبة ولو كان هناك في بابها عشرات من الأصدقاء.

وشاهد سوق السراي بيع مكتبات شخصية مهمة منها مكتبة العلاّمة السيد محمود الآلوسي، وغيرها من المكتبات المهمة التي كان من الواجب الاحتفاظ بها.

وكان سوق الكتب يعتمد كثيراً على إيران، فكانت المصاحف المستوردة من مصر تشحن بأجمعها إلى إيران إذ أن المصاحف لا تكون مرغوبة إلا إذا كانت (مشيرزة) من قِبل الصحّاف، وكان لون قماشها أحمر، وكانت بخط الخطاط الشهير الحافظ عثمان، وكان عدد سطور الصفحة (11) سطراً فقط.

وما زالت إيران حتى يومنا هذا تستورد الكثير من الكتب والمصاحف، ويصل ما تستورده من نفائس الكتب 70% ويدخل في ذلك المصادر القيمة الباحثة في التاريخ واللغة والدين والأدب، ولعل في طليعة الكتب العربية الرائجة في إيران دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي وتفسير الشيخ طنطاوي الجوهري، والمنجد، وتعتمد أسواق الكتب في بغداد أيضاً على الهند وباكستان، فالهندي حينما يصل إلى بغداد يتساءل عن المنجد وأقرب الموارد ومؤلفات الشيخ عبد القادر الكيلاني ومناقبه. أما الكردي فلا يشتري كتاباً ما لم يكن ورقه أصفر من النوع النباتي.

وكان موزعون للكتب يحملون ما وصل حديثاً أو ما تحتاج إليه المقاهي، واشتهر منهم يهودي اسمه أبو حمرة لم يكن يجاريه أحد بصوته وبندائه وسرعة جريه ونشاطه.

(زيارتي للمكتبات العامة)

كنت كلما وجدت فراغاً أذهب إلى المكتبة العامة، وكانت حينذاك في باب المعظم، لأطلع على الغريب مما حوته من الكتب المطبوعة باعتناء المستشرقين ومطبوعات الهند وغيرها مما لم يكن يصل إلى سوق الكتب في حينه. وقد خلت تلك المكتبة الآن من أكثر تلك الكتب فقد تبعثر بعضها وسرق البعض الآخر وتلف جانب آخر لعدم تجليده.

وكانت شرط الإعارة بالمكتبة العامة غير رادعة مما أدى إلى بعثرة الكتب والاستهانة بإعادتها، حتى التفتت إدارة المكتبة ومنعت خروج النادر من الكتب.

وكانت المكتبات العامة في أنحاء العراق قليلة جداً، فاشتهرت في البصرة مكتبة الرشاد، وكانت تضم نفائس كثيرة مما تبرع بها هواة الآثار من الأجانب والحكام الإنجليز والمستشرقين الذين اتصلوا بالبصرة. ولبثت الحال دونما تغيير يذكر حتى تأسست مكتبة المتحف العراقي في بغداد. وقد شاهدتها سنة 1935 فكانت عبارة عن دولاب صغير فيه بعض الأجزاء من كتب باللغة العربية والإنجليزية لا تزيم على مئة مجلد، فلما عُين كوركيس عواد فيها ملاحظاً اهتم بتنميتها وأخذ يشتري إليها كل ما يتمكن من الحصول عليه من المصادر والكتب النادرة بمختلف اللغات، وكان مدير الآثار ساطع الحصري، فبذل مجهوداً كبيراً، وعزز رغبة كوركيس عواد، فتضافرت الجهود، فنمت المكتبة حتى أصبحت الآن أكبر وأنظم مكتبة في العراق.

(المجلات)

والمجلات المستعملة كانت ترد للسوق إما بطريقة الاستيراد من قِبل نعمان الأعظمي أو محمود حلمي، وإما عن طريق الأسكجية – اليهود الذين يمرون في الأزقة والبيوت معلنين شراءهم إياها بأعلى أصواتهم وإبدالها بالألبسة المستعملة وبالصحون والنقود. وكانت كافة المجلات تُطبع وتصدر بمصر، إذ لم تكن لبنان اهتمت آنئذ بإصدار الجرائد والمجلات وحتى الكتب، وكانت المجلات مليئة بالمقالات الأدبية والسياسية والطرائف والأخبار لا كما هي الآن من سخافات وتفاهات رغم تطور التحرير وكثرة المواد.

(تأسيس مكتبة المثنى)

بقيت عند نعمان الأعظمي عاملاً حتى سنة 1936، وعمري حينذاك سبع عشرة سنة، أعاني ما أُعانيه من فقر وتعب وبؤس وعدم تقدير، وكنت كلما فكرت بالخروج منه لا أستطيع أن أُحقق ما فكرت فيه إذ لم أكن أثق بنفسي، وبأنني سأتمكن من الحصول على مثل راتبي إذ تركت العمل عنده، لأنني لم اتصل بأحد ولم أتعرف إلى أحد ممن له قدرة يزيل عني هذه المحنة.

وبعد تفكير وتأمل رأيت أن أذهب إلى إحدى قريباتي التي عرفتُ أنها قد جمعت مبلغاً لا يقل عن عشرة دنانير، وقلّما وجد بين أفراد عائلتنا سواءً أكان من جهة الأم أو جهة الأب من كان يملك مثل هذا المبلغ الكبير الجسيم. فطلبت منها متوسلاً متضرعاً أن تقرضني أربعة دنانير ونصف الدينار، ولا أدري كيف وافقت ووثقت بي حين أقرضتني ما طلبت. وعلى كل حال أخذت المبلغ وذهبت به مسرعاً إلى المصرف العثماني وحولته بواسطته إلى شركة الكتبي (لوزاك) بلندن، في مقابل أن تبعث إليّ بنسخة كاملة من كتاب (معجم الأدباء) تأليف ياقوت الحموي الرومي، وهو يقع في سبعة مجلدات، وبعد خمسة وعشرين يوماً وصلت إليّ النسخة، فأخذتها وذهبت بها إلى كلية بغداد للآباء اليسوعيين في الصليخ، وكان مديرها آنذاك الأب رايس، فلما رأى النسخة استمهلني وطلب الانتظار دقائق ريثما يتأكد من سعرها من فهارس المكتبات التي كانت بحوزته، فلما رأى ثمنها وتأكد منه وافق عليه ودفعه إليّ وهو سبعة دنانير ونصف الدينار. وبذلك ربحت راتبي في يوم واحد. وهكذا صرت كلما بعت نسخة طلبت غيرها فأحصل على ربح قدره ثلاثة دنانير. وبقيت الحال على هذا المنوال ثلاثة أشهر. إلى أن طلبني خالي عبد الرحمن وعرض عليّ أن أفتح مكتبة معه بعد أن كان قد باع داراً يسكنها. فوافقت على ما عرضه على الرغم من سوء علاقتنا معه. بعث إليّ خالي بمبلغ قدره خمسة وعشرين ديناراً، فأرسلت بعض المبلغ إلى مصر وبعضه إلى أوروبا طالباً به ما عرفتُ من مختلف الكتب. ووجدت أحد الدكاكين الفارغة لا تزيد مساحته على مترين مربعين في وسط سوق السراي.

وقد شد أزري وساعدني كثيراً بعض من التقيت بهم يوم كنت أعمل عند نعمان الأعظمي، ولم تمض مدة قصيرة حتى وصلت إليّ كمية كبيرة من نفائس ما طُبع في أوروبا من مؤلفات عربية قديمة. وكانت تصل إليّ باسم مكتبتي التي ارتأيت تسميتها يومئذ باسم مكتبة (المعرّي). وكان من أصدقائي عبد الستار القره غولي فأشار عليّ بأن أُغيّر اسم مكتبتي وأجعله (مكتبة المثنى)، نسبة إلى (المثنى بن حارثة الشيباني) أحد قادة الجيش العربي الذي فتح العراق في صدر الإسلام. وفي هذه الأثناء نشر الأستاذ القره غولي كتابه المسمى (المثنى بن حارثة الشيباني)، فأشار إلى فتح مكتبتي وتمنى لي التوفيق، وطبع على غلافه (يُطلب من مكتبة المثنى)، وكان هذا أول كتاب يُذكر اسمي عليه.

ولما وصل بعض ما طلبناه من الكتب من ألمانيا وهولندا وباريس ولندن والهند أحدث وصولها دوياً في جميع الأوساط الثقافية والعلمية في بغداد، حتى ان بعضهم دهش وتحير مما رأى وهو غير مصدق، إذ لأول مرة تصل هذه المطبوعات إلى سوق بغداد فيراها الناس في أصغر مكتبة وعند أصغر كتبي.

وقبل أن تصل الكتب التي طلبتها من مصر، إذ بخالي المتقدم ذكره يطلب مني أن أعيد إليه المبلغ الذي أعطانيه، فقد حسّن له بعضهم تربية الخيل وأغروه بأرباح خيالية.

لقد فتحت مكتبتنا الطريق واسعة إلى التعريف بالكتاب العربي لدى جميع الجامعات المعنية بالاستشراق وبيعه في مختلف أنحاء العالم، واعتمدت لدى المكتبات العامة الهامة كمكتبة المتحف البريطاني ومكتبة نيويورك العامة ومكتبة الكونغرس ومكتبات الجامعات كافة، وسبب ذلك أن مكتبة المثنى لا تهمل طلباً، ولا تتأخر عن الرد على أي رسالة تصل إليها من كافة أنحاء العالم.

وفي خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها أخذت تزيد طلبات الكتب من الخارج، وأُنشئ قسم خاص ملحق بالمكتبة للتغليف والشحن وتلبية طلبات الجامعات. وقد أخذت تصل إلينا طلبات كبيرة ومهمة وأغربها ما تطلبه جامعات اليابان من الكتب الدينية والمصادر التاريخية والمعاجم اللغوية المختلفة، ومثلها جامعات كندا وكوهانسبرك واستنبول التي كانت لا يدخل إليها كتاب عربي.

واتسعت معلوماتي في عالم الكتب كثيراً، وزادت مطالعاتي، فشملت مختلف التآليف الباحثة في التاريخ والتراجم والآداب والبلدان وغير ذلك من كتب التراث العربي خاصة، وصرت لا أنقطع يوماً عن القراءة.

وكثيراً ما راجعني بعض الزبائن لأرشدهم إلى المصادر المطلوبة للمواضيع التي يبتغون دراستها والوقوف عليها، وإلى مضانّ بعض الكتب جهد المستطاع.

(مؤلفون عرفتهم)

كان أحد المؤلفين قد بعث إليّ بنسخ من كتاب صغير اسمه (القضية الكردية) طبع في بيروت، وعند إرساله قائمة الحساب التي بموجبها سنسدد قيمة النسخ المُرسلة، سجل في آخرها قيمة الطوابع التي صرفها على إرسال هذه الرسالة. وهذا أغرب ما رأيت من بخل المؤلفين الذين نرى بعضهم إذا أهدى إلينا نسخة من مؤَلفه، ولم نشترِ منه يعود فيطالبنا بإعادة النسخة المهداة بالرغم من وجود عبارة الإهداء وتوقيعه عليها. ومن المؤلفين من يُعلن على غلاف كتابه أو في الجرائد، أن كتابه يُطلب من داره المرقمة بكذا والواقعة في المحلة الفلانية، وبهذا يتحاشى أن يعطي خصماً (عمولة) إلى الباعة من أصحاب المكتبات.

(أدب الوراقة)

جاء أحد الإيرانيين إلى المكتبة ذات يوم، وكان شكله ولباسه لا يدلان على ما هو عليه من ثراء وعلم وفضل، فقدّم إليّ قائمة بكتب كثيرة من أغلى المطبوعات، فلما نظرت إليه وإلى قائمة الكتب، سعرتها تسعيراً صورياً غير صحيح لظني أن هذا الرجل عندما يرى الأسعار سيهرب فوراً، ولشد ما استغربت عندما أومأ برأسه ونطق باللغة الفارسية بموافقته على شراء هذه الكتب. فخجلت مما جرى من استصغاري لشأنه وعدم اهتمامي به ومن سوء مقابلتي له، وصرت لا أستهين بكل سائل أو زبون مهما كان شكله ومظهره.

إن كل مهنة يجب أن يكون لصاحبها خبرة بها، أما أصحاب المكتبات فإنني لم أجد بينهم من يملك أي خبرة بالكتب، فأي موظف فُصل من عمله فإن أول ما يفكر فيه هو أن يُنشئ مكتبة، أو كان بائعاً للأحذية وبارت مصنوعاته فأول ما يفكر بالاشتغال به هو بيع الكتب، إذ يرى أنها مهنة بسيطة سهلة لا تحتاج إلى جهد.

(نوادر الكتب والمخطوطات)

كانت تعرض بين حين وآخر مخطوطات مختلفة فاشتري بعضها حتى أحرزت الكثير منها، وكان من أنفس ما عثرت عليه واشتريته نسخة قديمة نفيسة من كتاب (نهج البلاغة) كتبت سنة 548هـ، وفيها زيادات إذ أنها كتبت عن نسخة المصنف الشريف الرضي المتوفى سنة 406هـ، وقد اشتريتها من أحد الكويتيين بمبلغ أربعة عشر ديناراً، وعرضتها للبيع على مديرية الآثار القديمة العامة، وإذ بها تصدر مذكرة بمصادرة هذا الكتاب لكونه مخطوطاً أثرياً، وأن إحرازه من قِبلي يخالف قانون الآثار القديمة ونظام تسجيل المخطوطات الذي صدر تبعاً له. ولكن مدير الآثار يومئذ ساطع الحصري رأى أن مصادرة المخطوط تعني حرمان الآثار من اقتناء أي مخطوط آخر يقدم في المستقبل إليها للبيع، وأصدر أمراً بمنحي مكافأة على عثوري على هذا المخطوط قدرها خمسة وعشرين ديناراً، مع أنني كنت أتوقع بيعه بما لا يقل عن مئة دينار لقدم المخطوط وأهميته.

عن كتاب مذكرات قاسم محمد الرجب

فيديوات أيام زمان

من القلب للقلب

حكاية صورة

تراث وتاريخ

شخصيات في الذاكرة العراقية

أدب الرحلات

زمن الماضي الجميل

مختارات

فى ربوع العراق

أفلام من الذاكرة

الطرب الأصيل

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

1064 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

اخر الاخبار

- تركيا تنفى طلب مخابراتها من بريطانيا حماية الرئيس السورى إثر محاولة اغتياله

- اسرائيل تكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال المرشد الايراني

- ثري إيراني متهم ببناء إمبراطورية عقارية في لندن لمصلحة نجل المرشد

- الحرب على إيران تشعل الأسواق العراقية تحسبا للحصار

- بذكريات الحصار .. أدوات التسعينيات "اللالة" و"الچولة" تعود إلى منازل العراقيين

- بعد الحرب على إيران .. ترامب يكشف عن وجهته التالية

- الحرب بلا حليف أمرها مخيف ايران نموذجا

- برنامج ألأمثال البغدادية ( "يد وحدة ما تصفك" )

تابعونا على الفيس بوك