بغداديات ... سينماتُ طفولتي.. جناني المفقودة..!!

- التفاصيل

- تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 18 أيلول/سبتمبر 2012 20:02

هذا نموذج من افلام الابطال التي كانت سائدة في الستينات، مثل(هرقل يحطم السلاسل) و(ماشستي الجبار)و(كولياث الذي لا يقهر) و(المصارعون العشرة.. او السبعة.. او الـ 12 الخ). وبعد ان كبرنا قليلا كنا نسخر من هذه الافلام فنقول عنها: افلام (هرقل يبعبص البطة)!!

بقلم : سليم مطر - جنيف

قد تستغربون يا أصدقائي، لو أخبرتكم بأني في طفولتي ومراهقتي، وجدتُ دفء الأمومة المفقودة وجذور الانتماء الوطني الغائب، في قاعات السينما! تقريباً طيلة السنوات العشرين التي عشتها في بلادي، كان العالم بالنسبة إليَّ منقسماً إلى قسمين:

العالم الطبيعي خارج السينما، وهو عالم قاسٍ متعب مذلّ، ثم عالم السينما، وهو عالم طيب رطب مريح شاسع حرٌّ بلا حدود، فيه الفن والمتعة والمحبة والكرامة والجمال.

ابي المرحوم مطر، كان اول من اخذني الى السينما (طرزان والشيته)..

منذ الطفولة، في كل مرة كنت أدخل فيها إلى قاعة السينما، كانت تسري في بدني قشعريرة شوق وخوف ولذة والفة كأني أعود من جديد إلى (بيت الرحم).

حتى الآن وأنا في جنيف، ما أن تطأ قدماي قاعة السينما، تعود بي روحي إلى سينمات بغداد، فأشتاق إلى دفء وعتمة وعبق روائح أليفة، هي خليط من ذرة مشوية (الشامية) ومشروبات باردة ودخان سكاير وتعرق وعفن، وأنفاس أناس باحثين عن متعة وأحلام.

سينما الزوراء/ شارع الرشيد ـ سيد سلطان علي ـ

أتذكر المرة الأولى، ربما في سن الخامسة (عام 1961)، أخذني أبي إلى (سينما ميامي) في ميدان الباب الشرقي في وسط بغداد. كان فيلم (طرزان في الغابة) مع محبوبته جيني وابنه وقرده (الشيتة). كان ذلك اليوم بالنسبة إليَّ اكتشافاً عظيماً لا يضاهيه أهمية إلاّ اكتشافي لمجلة (سوبرمان)، بعد عام أو عامين.

طرزان وشيتة.. كانت أشهر ألأفلام

ليست الأفلام وحدها، هي التي كانت تشدني إلى السينما، إنما تلك الأجواء العجيبة الغريبة المحيطة بها في القاعة نفسها:

العتمة والترقب وتعليقات المشاهدين وتحذيراتهم للبطل (الولد) من المخاطر التي تحيق به: «لك دير بالك.. ترى راح يغدر بيك العصابجي.. لك الحية وراك عيني را ح تلدغك.. آخ يابا.. أويلاخ الملاعين التمو عليه..».

ثم حماستهم في كل مرة يحقق فيها البطل (الولد) انتصاراً على أعدائه، فيتصاعد التصفيق والصفير وصرخات الفرح: «لك عيني فدوه أغديلك.. حيل.. يابا شوف شبعة كتل.. لك عوافي عليك.. تستاهل.. عيني بوسها وبوس أبوها وياها...».

وأشد اللحظات حزناً وغضباً، كانت عندما ينقطع عرض الفيلم فجأة لخلل ما، وما أكثره، فينفجر الصفير والزعيق وصرخات الاحتجاج والشتائم: «لك أعور.. لك أعور..»، وما أن يعود العرض، حتى تتصاعد صرخات البهجة والتشجيع والتصفيق، ثم يعم الهدوء لمتابعة الفيلم.

كانت فترة انتظار بدء الفيلم، من أكثر الأوقات توقاً وتململاً. لا أدري لماذا كانت جميع السينمات تقريباً تبث أغاني أم كلثوم أثناء فترة الانتظار تلك. لعلي لهذا السبب لم أتعلق بصوت هذه المغنية الكبيرة، لأنها ارتبطت بفترة الانتظار المملة هذه.

أما لحظات انقطاع الغناء ودق جرس الإنذار وبدء انطفاء الأضواء، فإنها كانت من أجمل اللحظات وأكثرها متعة وتشويقاً وحماساً، وعندما تبدأ الستارة بالانفتاح، وتتكشف بالتدريج الشاشة البيضاء وسط العتمة الهابطة، أشعر حينها كأن قوى سحرية ترفعني وتطير بي وسط نسيم من نور إلهي مفعم برحمة لذيذة لا توصف.

بقيت حتى سن العاشرة أذهب إلى السينما مع أبي وأخي الأكبر (قيس) وأخي (راضي) الذي يكبرني مباشرة، كذلك أحياناً مع أختي الكبيرة (ليلى) لمشاهدة أفلام (العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ). كانت أختي تأخذني معها خصوصاً من أجل حماية نفسها من ظنون الناس وتحرشات الشبان.

وأتذكر حتى الآن فيلم (الخطايا) في (سينما روكسي) في شارع الرشيد، والزحام الشديد والتدافع واعتداءات الشبان لاستغلال الفرصة والتحرش (الطبق على البنات). وحدوث الشجارات العديدة وحالات الاختناق للحصول على التذاكر.

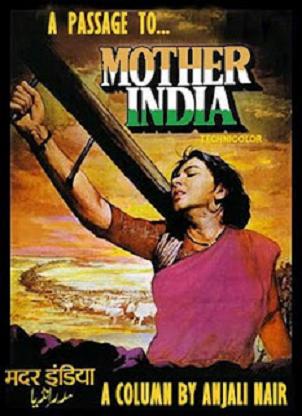

بقي في ذاكرتي فيلم (أم الهند) الذي شاهدته مع أخي وأختي في (سينما البيضاء) الصيفية (بلا سقف حيث نشاهد نجوم السماء) في مدخل شارع الكفاح، وكان ذروة الأفلام العاطفية الهندية التي تجعل المشاهدين يبكون ويشهقون بأصوات عالية.

في بيت خالي في بغداد(ابو سيفين) مع اخوتي وبنات خالي حيث كنت ادخل سينما الفردوس التي تعرض (فلمان في آن واحد) والتذكرة بـ 40 فلس في (خانة الشواذي)!

كنا أنا وأخي راضي، مثل غالبية فتيان العراق، السينما هي تسليتنا الأولى أيام العيد.

كنا نشاهد عدة أفلام في اليوم الواحد. نأخذ عيديتنا التي لا تتجاوز بضعة دراهم، ونذهب إلى سينما السندباد، وبعدها إلى سينما الخيام، ثم إلى سينما ميامي، وهكذا دواليك.

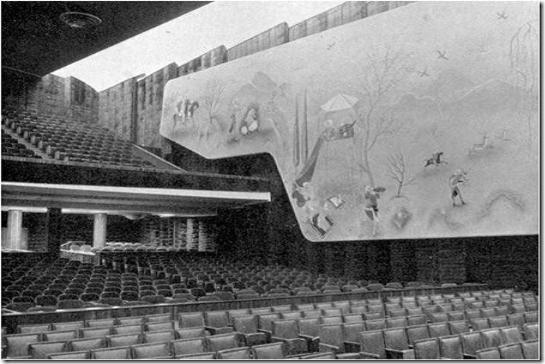

سينما الخيام ..أرقى صالات السينما في بغداد

وكل سينما تعرض فيلمين في آن واحد، فكنا نعود إلى البيت منهكين ثملين سينمائياً، وقد اختلطت علينا مشاهد الأفلام، وتداخلت ملامح (هرقل الجبار محطم السلاسل) مع العصابجي (رنگو ومسدسه الذهبي) مع (شامي كابور في باريس).

وطبعاً لا تكتمل متعة سينما العيد إلاّ مع سندويشات الفلافل والبيض والعنبة.

مع مرور الزمن، واستفحال مشاعر الحرمان والغربة، ومعاناتي من شغلي في حانوت أبي، وما يفرضه عليَّ من مشاهدات يومية لعذابات المعتقلين في دائرة الأمن العامة، بالإضافة إلى مصاعب المدرسة وتفاقم احساسي بالعار من فقر أهلي ومن أصلي، بدأت أحس بأن السينما هي ملاذي ومخدري الذي يجعلني أنقطع تماماً عن واقعي. ما أن تنطفئ الأضواء، ويعم الظلام وتشع الشاشة بكونها اللامحدود، حتى أنتقل إلى عالم جديد من أحلام البطولة والمحبة والتضحية التي أفتقدها في حياتي اليومية.

في جنيف ليس عندي تلفزيون، ومتعة المشاهدة الوحيدة عندي هي السينما حيث ادخلها مرة او مرتين بالاسبوع، كما يدخل المؤمن معبده!

الآن وأنا في جنيف، كلما دخلت قاعة السينما، يسري فيَّ نوع من خدر طفولة ورهبة عابد يدخل إلى معبده، فأشرع بتمتمة تعويذات مبهمة بألفة وتبجيل لمعبودي الذي أدعوه ألا يخيب أملي، ومعبودي أنا هو الفيلم الموعود.

في سن العاشرة بدأت أذهب إلى السينما وحدي. أحياناً قليلة بعلم أبي، وفي أحيان كثيرة من دون علمه. أستغل أي فرصة للغياب عن الحانوت، فأدخل إلى السينما. كنت أحياناً أجمع النقود من عملي في تنظيف السيارات، إلى جانب عملي في الحانوت، كذلك كنت أضطر أحياناً إلى إكمال المبلغ المطلوب (60) فلساً، بسرقة بعضٍ من أرباح الحانوت. كنت أستغل المناسبات التي يبعثني بها أبي لأشتري له من شارع السعدون بطاقات اليانصيب، أو إلى ساحة النهضة لأشتري له (دجاج مَي).

في عمر الخامسة حيث اكتشفت السينما اول مرة وعشقتها حتى الآن..

وفي كثير من الأحيان كنت أضطر إلى عدم إكمال الفيلم، خوفاً من أن يعاقبني أبي على تأخري. وأظل أنتظر أي فرصة للعودة إلى السينما نفسها، فقط من أجل مشاهدة الجزء الأخير الذي فاتني. حتى الآن، أحياناً يراودني ذلك الشعور المزدوج الممزوج باللذة والقلق، لذة مشاهدة الفيلم، والقلق من العقاب المنتظر.

كانت قاعات السينما مقسمة إلى درجات وأسعار مختلفة:

في الأمام قرب الشاشة هو الأرخص (خانة الشواذي ـ أي قسم القرود)، ثم يليه القسم الأوسط، ثم القسم الأخير، بعدها القسم الأعلى (اللوج) وهو الأغلى، والمفضل من قبل العشاق والعوائل.

طبعاً أنا وأمثالي (ولد الملحة)، كنا دائماً في القسم الأرخص قرب الشاشة.

حتى الآن في جنيف، رغم أن السعر هو نفسه في كل القاعة، أفضل أن أكون قريباً من الشاشة، لكي أشعر بأني داخل الفيلم تماماً.!!

المشكلة الوحيدة التي كانت تزعجني، وتسبب قلقي عند دخولي السينما، عدا عن مسألة تأخري عن والدي، هي تحرشات الرجال الشاذين (الفرخـﭼية والدودكية). هذه مشكلة يواجهها غالبية فتيان بغداد، في الشوارع والمدارس والباصات وأماكن العمل، حيث كانت تسود ظاهرة اللوطية. وهي عادة تاريخية معروفة لدى العراقيين، لها تفاصيلها التي لا تعنينا هنا. لكن لحسن الحظ أن هؤلاء الشاذين كانوا يمتلكون ما يكفي من العقلانية والأدب، لكي يبتعدوا عنك ما أن تبدي لهم رفضك لتحرشاتهم. لكن يبقى أمراً متعباً ومقرفاً، أن تظل دائماً متيقظاً حذراً وأنت جالس في قاعة السينما المظلمة، لكي تغير مكانك في كل مرة تشعر بأن شاذاً يجلس جنبك، خصوصاً حين تكون طفلاً لا تمتلك أي قوة عضلية للدفاع عن نفسك، وليس أمامك غير أن تهدد الشاذ بالفضيحة.

في أول سن المراهقة، في الصف الأول المتوسط، اكتشفت عادة جديدة مع أصدقائي في متوسطة السعدون (قرب الجندي المجهول، ساحة الفردوس حالياً). رحنا نعبِّر عن تمردنا على قمع المدرسين، بالهرب من المدرسة. كنا نتفق كمجموعة ونطفر حائط المدرسة، ونهرب لكي نتسكع في الطرقات.

كنت أهرب مع أصدقائي (عوديشو الآثوري) و(عماد التلكيفي) و(سلمان الكردي)، ونبحث عن أي فيلم هندي لكي نشاهده. في تلك الفترة تعلقت بالسينما الهندية إلى حد الولع والخبل. لا يمر فيلم هندي واحد في سينمات بغداد، من دون أن أشاهده. وأحياناً كنت أشاهد الفيلم الواحد مرات عديدة. رحت أشتري كتيبات الأغاني الهندية، لكي أتعلم لفظها الصحيح. حتى الآن أحفظ بعض الأغاني الهندية وأتقن غناءها. الى الآن أستمع إلى الأغاني الهندية وأرقص وأبكي معها.

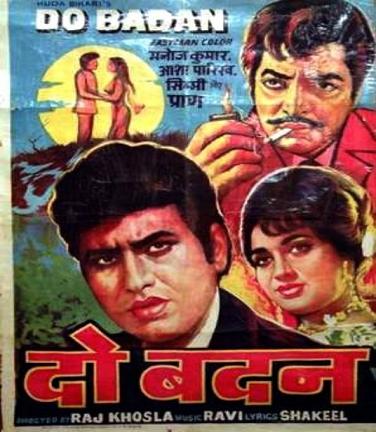

هذا هو الفلم الهندي الجسدان(دو بدن) الذي شاهدته وعمري 11 عام

هو الذي ورطني بقصة حب رومانسية من طرف واحد.

لا زالت حتى الآن صورة معبودتي (ايمان) متوهجة في قلبي وتجعلني في حنين ابدي الى الماضي!..

أما أبطال الأفلام فكانوا مَثَلي الأعلى من أجل تحمل حياتي الحالية. كنت مثل غالبية المراهقين، بعد كل فيلم أشاهده، كانت شخصية البطل تتقمصني وأتماهى بها. إذا كان من نوعية أبطال أفلام الكابوي مثل رنكو وجانكو، فإني أتخذ مظهر الحزين الصامت ذا النظرات الصارمة المتفحصة الباردة، وأجبر نفسي على عدم الكلام والابتسام والضحك، وأكون مستعداً، مع كل حركة مريبة من حولي، لأن أسحب مسدسي (الوهمي) وأقوم بقفزة بهلوانية نحو الأرض مطلقاً النيران على الأعداء الذين يتربصون بي.

أما إذا كان من أبطال الأفلام الهندية، أمثال شامي وشاشي كابور وراجندر كومار ودارمندر، فأني تارة أتخذ مظهر الحالم الحزين وأنا أصدح بتلك الأغاني الساحرة، وتارة مظهر المغازل اللعوب وأنا أقوم بحركات راقصة، منشداً تلك الألحان الفرحة.

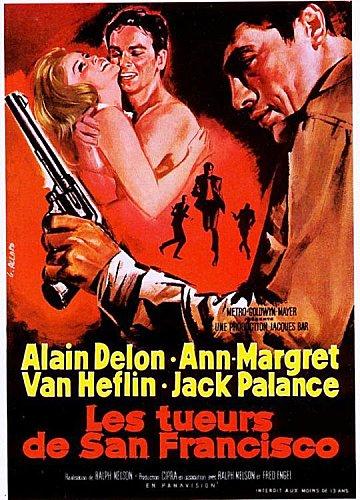

حتى الآن أتذكر جيداً عندما شاهدنا أنا وصديقي عماد بطو فيلم (القاتل ذو الوجه الملائكي) في سينما غرناطة، من بطولة الممثل الفرنسي الشهير (آلان ديلون)، فتقمصتنا نظرات البطل الباردة الهادئة الخارقة، حتى خيِّل إليّ بأن عيوني قد أصبحت زرقاء مثل عيون البطل.

نعم يا أصدقائي، صدقوني، إن قاعات السينما في عمر المراهقة، صارت هي أمي ووطني. فيها أجد عوالم الدفء والحنان والتضامن الإنساني المفقود. بلغ بي الأمر، أني كنت على استعداد وبصورة صادقة لأن أقبل العيش داخل قاعة السينما. أمضي حياتي، ليلي ونهاري، داخل القاعة، أعيش وأنام وأصحو، والأفلام تدور وتدور، كما يدور الزمان في جنان الله الموعودة.

أما في عمر الشباب الأول، بعد أن أصبحتُ شيوعياً، قبل بلوغي سن الثامنة عشرة، فإن علاقتي بالسينما اتخذت بعداً ثقافياً ونضالياً، لم أعرفه من قبل.

لقد اكتشفنا ما يسمى بـ (السينما التقدمية) ودورها في توعية الجماهير ودفعهم إلى تغيير الواقع. كان ذلك في أوائل السبعينات، وقيام ما سمي بـ (الجبهة الوطنية)، التي كانت عبارة عن تحالف تكتيكي بين (حزب البعث) الحاكم و(الحزب الشيوعي) المحكوم، وكان في الحقيقة أشبه بتحالف الذئاب والخرفان.

المهم، في تلك الفترة، بدأت قاعات السينما في بغداد، تعرض أفلاماً عالمية يسارية مثل (زد) و(ساكو وفانزيتي) وغيرها. كذلك راحت تقام بين حين وآخر مهرجانات سينما الاتحاد السوفيتي وباقي الدول الاشتراكية. فكان علينا نحن الشيوعيين أشبه بالواجب مشاهدة تلك الأفلام ودفع أصدقائنا لمشاهدتها من أجل كسبهم لحزبنا. والطريف أنه عند عرض أحد تلك الأفلام، كانت قاعة السينما تغص بالطرفين النقيضين، الشيوعيين وأنصارهم، ثم أعضاء المخابرات والأمن من أجل مراقبة الوضع.

أتذكر مرة في سينما سمير أميس في شارع السعدون الفيلم الروسي (الغجر يصعدون إلى السماء) ضجت قاعة السينما بالتصفيق الحار، لمجرد أن أحد شخصيات الفيلم قال العبارة التالية: (إن هذا جواد عربي أصيل). ويبدو أن هذا التصفيق كان بمبادرة من أفراد المخابرات والبعثيين، وقد شاركهم الشيوعيون حماستهم العروبية من باب التضامن الجبهوي لا أكثر.

أما أنا، فرغم وضعي المالي السيء وتقتيري على نفسي حتى بالطعام، حيث كنت أشتغل كاتب طابعة في مجلس الخدمة ثم في وزارة الصحة، فقد كنت أخصص جزءً أساسياً من مرتبي للسينما. المشكلة أني كنت أضطر أحياناً إلى مشاهدة نفس الفيلم التقدمي مرات عدة، لأني كنت في كل مرة أصطحب معي أحد المعارف لكي أكسبه للحزب.

أتذكر مرة أني اصطحبت معي مجموعة من أصدقاء الحزب، أعضاء الحلقة التي كنت مسؤولاً عنها، لمشاهدة أحد أفلام مهرجان السينما اليوغسلافية في (قاعة الخلد). وكم أحسست بالخيبة والخجل والغضب وأنا أفاجأ بأن قصة الفيلم تتحدث عن عائلة يوغسلافية تعاني الويلات من البيروقراطية الحاكمة، حزباً ودولة. يا للإحراج، أنا جلبت هؤلاء الأصدقاء من أجل كسبهم للشيوعية وإذ بي أجعلهم يشاهدون فيلماً من أشد منتقدي وفاضحي النظام الشيوعي! لم يتبق أمامي بعد نهاية الفيلم إلا أن أرقِّع المسألة، باللجوء إلى التفسير المصطنع التالي:

ـ كما تعرفون يا رفاق، هذا الوضع البيروقراطي السيء موجود بس في يوغسلافيا، لأنها خرجت من التحالف مع الرفاق السوفييت، وهذا سبب انحطاط الأوضاع عندهم!؟

ورحت أشرح لهم مقولات (الرفيق العبقري لينين) عن (الدولة والثورة) وخطابات الرفيق المحبوب (بريجنيف) عن صعوبات بناء الاشتراكية، واشتريت لهم من جيبي المسكين عدة نسخ من مجلة (المجلة) الصادرة في ألمانيا الديمقراطية، ومجلة (المدار) السوفياتية، وهما مجلتان من المجلات التي كانت تحدثنا عن (جنان الاشتراكية العامرة بالمؤمنين والمؤمنات)، من خلال صور عمال بوجنات تفاحية وعاملات شقراوات ساحرات أشبه بالحوريات، وكانوا دائماً يضحكون، نعم دائماً يضحكون في كل الصفحات وفي كل الأعداد وبإصرار غريب! احتجت لسنوات عديدة لكي أدرك أنهم في الحقيقة كانوا يضحكون علينا، إحنا ولد الخايبة اللي نذرنا حياتنا وخيالنا وأحلامنا لمشاريعهم التعبانة. وكنا نحن الشيوعيين العراقيين، دون أن ندرك، عبارة عن كومبارس بائس في أفلامهم الأممية السيئة الإخراج!

حتى الآن لم أنسَ آخر فيلم شاهدته في بلادي، قبل هربي وهجرتي الأبدية نهاية عام 1978. كان فيلم (الفراشة) الشهير، المأخوذ عن قصة حقيقية لسجين فرنسي عانى الويلات، من أجل هروبه من المعتقلات العديدة التي عاش فيها، وكيف أنه أصر، وقام بمغامرات عجيبة من أجل الحصول على الحرية. شاهدته مرتين خلال أسبوع واحد، قبل سفري بأيام، لأنه كان مناسباً للفترة العصيبة التي كنا نعيشها، حيث كانت أجهزة السلطة تشن حملة اعتقالات وقمع وقتل، ضد كل المعارضين لإجبارهم على الانتماء إلى حزب البعث. وكنا نحن الشيوعيين نقوم بأكبر إنجاز في تاريخ العراق القديم والحديث، بتدشيننا لأول وأكبر هجرة جماعية عراقية إلى بلاد الله الواسعة، لتكون فاتحة تاريخية لموجات الهجرات الوطنية الكبرى المستمرة حتى الآن، والتي لم تعرفها (بلاد النهرين) منذ أن خلقها الله قبل وبعد عصر الطوفان.

هذه هي قصتي يا أصدقائي مع قاعات السينما في بلادي. كما ترون لقد شكلت جزءاً أساسياً من دنياي، ورافقتني في جميع مراحل الطفولة والمراهقة والشباب الأول، حيث إني لا يمكن أن أتخيل حياتي في بلادي من دون السينما.

هذه هي حال صالات السينما اليوم !!

لهذا كانت الفاجعة الكبرى عندما زرت بلادي نهاية عام 2003، أول مرة بعد غياب دام 25 عاماً بالتمام والكمال. كانت الأماكن الأولى التي رغبت بزيارتها بعد بيوت أخوتي وأخواتي، هي سينمات بغداد. آه لو تعلمون كيف كنت ومازلت محملاً بالحنين إلى مرابع طفولتي تلك، إلى عبقها وعفنها وظلامها ومخاوفها وأحلامها التي لا تنتهي.

بعد يومين من وصولي، اصطحبني أخي الأصغر (طارق) في جولة تفقدية لسينمات بغداد التي أعرفها واحدة واحدة، حتى الواقعة منها في مناطق شعبية بعيدة. بدأنا في شارع الرشيد، ثم في شارع السعدون. كانت صدمة قاسية، وغالبتُ نفسي لكبت حاجة جياشة إلى البكاء، لأني حينها فقط أدركت مدى الخراب الذي حلَّ في بلادي. عندما بلغنا (سينما الخيام)، رغم أنها كانت تعرض فيلمين خلاعيين تافهين، إلا أني رغبت في الدخول، ولو لبضعة دقائق، لمجرد أن أستعيد بعضاً من نفح الطفولة. لكن العجب حدث، حينما رأيت علامات الاعتذار والتردد على وجه أخي، وكأني كنت أطلب منه أمراً خارقاً معيباً، إذا قال متحرجاً آسفاً:

ـ «يا أخي أرجوك سامحني، نسيت مسدسي في البيت..»..

نعم، لكي تدخل إلى سينما في بغداد، عليك أن تحمل مسدساً!! أقول هذا، من دون أي مبالغة، ويمكن أن تسألوا أي بغدادي. هكذا الحال في جميع سينمات بغداد (لا أدري إن كان نفس الوضع في باقي العراق)، التي منذ أيام صدام قد أغلقت نصفها، وتحولت إلى كراجات وكابريهات، أما النصف المتبقي، فجميعها بلا استثناء تحولت إلى أوكار للشاذين واللصوص والأشرار. هذه الكارثة لم تحدث بعد الاحتلال الأمريكي، بل منذ أيام البعث القومي التقدمي الاشتراكي، في فترة الحصار أعوام التسعينات. بما أن قاعات السينما كانت تعتبر تجمعاً للناس خارج نطاق حزب السلطة، فقد أصرَّت المخابرات على طرد الناس الطبيعيين منها، وتحويلها إلى أوكار شذوذ لا تهدد الأمن. كم اندهشت عندما اكتشفتُ أن جيل التسعينات في بغداد يجهل السينما تماماً. وعندما سألت أبناء أخي إن دخلوا السينما في حياتهم، استغربوا وإستهجنوا، كأني أسألهم عن الكباريه والمبغى!

هكذا إذاً، أثمن قطعة من ذكريات طفولتي ومراهقتي وشبابي الأول، التي وجدت دفء الأمومة ومتعة الانتماء، قد أصابها الخراب والنسيان!

فيديوات أيام زمان

من القلب للقلب

حكاية صورة

تراث وتاريخ

شخصيات في الذاكرة العراقية

أدب الرحلات

زمن الماضي الجميل

فى ربوع العراق

أفلام من الذاكرة

الطرب الأصيل

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

645 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

اخر الاخبار

- الرسالة التاسعة من رسائل رجال حاشية البلاط الآشوري/ مُسْتَلَّةً من أرشيف نينوى إبّان الامبراطوريةَ الآشوريَّةَ الحديثة

- فضاءات - مدارس البصرة أيام زمان .. ثانوية المعقل للبنات

- ذكريات رمضانية / صباح و فؤاد المهندس - الرجل ده هيجنني!!

- برنامج الامثال البغدادية .. ( جزاء الإحسان هو الإحسان )

- العدالة الإجرائية واثرها على الرضا العام على السلطات العامة

- أصل البقلاوة

- من عبور الإسكندر إلى عبور الأطفال نحو الحلم

- إسرائيل وضعت لائحة اغتيالات في طهران.. بينها خامنئي

تابعونا على الفيس بوك