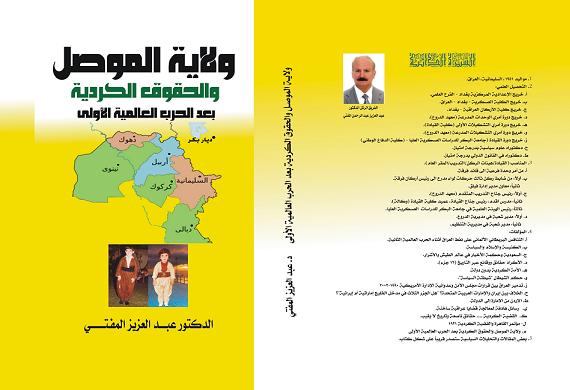

ولاية الموصل والحقوق الكوردية بعد الحرب العالمية الأولى / الحلقة العاشرة

- التفاصيل

- تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 28 كانون2/يناير 2015 09:58

- كتب بواسطة: الدكتور عبدالعزيز المفتي

ولاية الموصل والحقوق الكردية بعد الحرب العالمية الأولى/الحلقة العاشرة

* الاضطراب في كردستان العراق والثورة الكردية في ولاية الموصل

كان لابد للقلق والانقسام السائدين في بغداد بعد طرد نائب رئيس الوزراء القومي عبد السلام محمد عارف أن ينتقلا إلى غيرهما من المدن العراقية، وبخاصة منها المدن التي يتمايز سكانها تمايزا كبيرا، مثل كربلاء والنجف حيث ينتشر الشيعة، أو ولاية الموصل حيث ينتشر السنة، وهنا يمكن القول، وبصفة عامة جدا ومع بعض الاستثناءات الفردية، أن هوى الشيعة يكاد أن يميل إلى اليسار السياسي، في حين يميل هوى أهل السنة إلى اليمين والوسط السياسي.

والى جانب هاتين الفئتين يوجد الأكراد، الذين يسكنّون قرب مدينة الموصل وهم – شأنهم شأن أغلب العرب والعوائل العربية الكبيرة في المدينة – مسلمون سنيون، ولكن هذه الصلة الدينية تقترن باختلاف اجتماعي هائل واختلاف سياسي كبير، فمن الملاحظ بصورة عامة أن عرب الموصل يتشددون في نظرتهم إلى الأكراد وأمانيهم القومية بأكثر مما يفعله عرب بغداد، الأمر الذي يدل على قصور الروابط والشعائر الدينية دون خلق روابط سياسية بينهم، كما أن أهل الموصل العرب أقل تعاطفا مع السنة الأكراد في كردستان العراق، منهم مع السنة العرب في الجنوب، وإن كانوا كثيرا ما يأخذون على حكم السنة العرب أصحاب القرار في بغداد. بل ويعارضونهم بشدة، لاعتقادهم أنهم يستغلون مركزهم في وسط البلاد لإيثار العاصمة بغداد بنسبة عالية من الدخل القومي، وخاصة واردات النفط على حساب الموصل وكردستان العراق.

تحتوي مدينة الموصل على عدد من التجار الكبار وغيرهم من العائلات العربية القديمة المحافظة دينيا، والتي تكّون الطبقة العليا في الكيان الاجتماعي للمدينة، ولم يكن الموصليون أنفسهم مصدر متعب، فقد كان بينهم الكثير من الرؤساء المعتدلين الذين يحاولون بث الألفة والانسجام بينهم وبين الأكراد وبين المسلمين والمسيحيين في مدينة الموصل وحواليها، ولكن روح المحافظة هذه اصطدمت ببعض مظاهر التحديث الذي جاءت به الثورة، ومع هذا فقد بقيت الأسر المحافظة تسود شوارع مدينة الموصل على العكس من شوارع بغداد، فالحجاب لم يزل تماماً هناك، وما تزال النساء عامة يلبسن العباءة في الشوارع، ويندر رؤية نساء البيوت المحافظة في الشوارع بعد الزواج، وقد تقضي المرأة عمرها في بيتها وحديقتها فقط. وما يزال تعدد الزواج مأخوذا به، وبذلك كانت هندسة البيوت تتم على أساس الفصل بين الجنسين.

لكن هذه العادات والتقاليد القديمة بدأت تتغير بانتشار التعليم الذي شمل كلا الجنسين من جميع الطبقات، وتغير تبعا لذلك مركز المرأة في المجتمع. ورغم بساطة نوعية التعليم فإنه استطاع أن يغير نظرة الشباب، وأن يقدم الأفكار الجديدة عن العالم الخارجي. وكان معدل الطلاب الموصليين المتقدمين للقبول في الكليات الجامعية ببغداد أعلى من المعدل العام. وبدأ جيل جديد بالظهور، وأدى اختلاف نظراته عن نظرة الجيل القديم إلى خلق انقسام واسع عميق بسبب تغير ظروف الحياة والعمل. وفي معظم العائلات حيث لم يتلق الوالدان أي تعليم أو تلقيا تعليما بسيطا فقد نجد الجيل الجديد قد دخل الكليات وان بعضا منه قد تخرج قبل ذلك أو عاد من بعثات في الخارج وتولى مناصب مهمة في الدولة.

لم يلعب أهل الموصل دورا بارزا في ثورة تموز عام 1958، ولكن الطبقة المسيطرة اقتصاديا كانت ترجو وتأمل أن تتبنى الثورة سياسة عربية قومية تمكنهم من إعادة روابطهم التجارية مع سوريا. ولم يكونوا مستعدين – بطبيعة الحال – لقبول المد المتزايد لنفوذ العناصر اليسارية وخاصة الشيوعية منها، الذي يبدو أنهم يمارسون نفوذا كبيرا في كثير من الأمور لا يتناسب مع قلة عددهم.

ولا يكّون اليسار المتطرف – محليا – إلا نسبة قليلة من السكان العرب، ولربما كوّنوا نسبة أكبر بالنسبة للأقليات الكردية والتركمانية، ولكن هذه الأقلية اليسارية الصغيرة في الموصل وبتشجيع في بعض الأحيان من الذراع اليساري – الذي بدأ يتعاظم شأنه – في العاصمة، قد استطاعت القيام بنشاط كبير أثار مخاوف العناصر العربية المحافظة وسخطها، إذ كان هناك انقسام اقتصادي واجتماعي عميق في المدينة، فسكان الأحياء المكتظة بالسكان والطبقة العاملة الفقيرة جدا، لا يشاركون كبار التجار وكبار الملاك في شكهم وارتيابهم باليساريين بل على العكس فإنهم يشاركونهم الحماس لعبد الكريم قاسم وللثورة، الأمر الذي كان واضحا بين الطبقة العاملة والبسطاء في الأماكن الأخرى.

لذلك لم يكن غريبا بالنسبة إلى ظروف الزمان أن يبدأ التمرد في الموصل، حيث أثيرت العوائل الموصلية المسلمة أولاً بما كان يجري من تطورات في العاصمة، وثانيا بما كان يجري محليا، وثالثا ما كان هو من خارج الحدود، ولذلك جرت في مدينة الموصل المحاولة الثانية الأكثر جدية وعنفا للإطاحة بنظام حكم عبد الكريم قاسم في الثامن من آذار عام 1959.

لا يمكن أن يقتصر بحث تمرد الموصل على العوائل والقوى العاملة داخل العراق فقط، فالأدلة واضحة عن اشتراك الجمهورية العربية المتحدة فيه، ذلك أن الرفض القاسي الذي تلقاه الرئيس جمال عبد الناصر منذ قيام الثورة، قد خيّب الآمال الكبيرة وضيّع الخطط الطموحة التي وضعتها مصر عقب سقوط نوري السعيد مباشرة، ولذلك لم يكن في مقدور جمال عبد الناصر أن يتجاهل التحدي القائم في العراق وبخاصة، وقد أصبح رشيد عالي الكيلاني خارج قدرة التأثير وصور جمال عبد الناصر قد رفعت من الشوارع في بغداد، ويزج من يشك في ميله لعبد الناصر من القوميين العرب في التوقيف أو يوضع تحت الرقابة، ولكن لأن العراق محادٍ لسوريا لا لمصر، لذلك فإن العون الذي وصل المتمردين العراقيين إنما جاءهم من سوريا.

كان (العقيد السوري عبد الحميد السراج) رئيس المجلس التنفيذي ومدير الشعبة الثانية في ذلك الحين معنياً بنشاط المقاومة السرية. ومنه حصل المتمردون على الوعد بتجهيزهم باللوازم العسكرية وبمحطة الإذاعة. ونصح جمال عبد الناصر الذي كان في دمشق الشام بالبقاء فيها ومراقبة الأحداث( ). ويستطيع المؤرخ في مستقبل الأيام حين يطلع على الوثائق التي ما تزال مستورة حتى الآن أن يحكم على مدى مساهمة جمال عبد الناصر أو عبد الحميد السراج أو غيرهما في النشاط السري للجمهورية العربية المتحدة تجاه العراق في ذلك الزمان. وكان التدخل المصري في هذه الحال وكما في حالات سابقة يقتصر على اتخاذ إجراءات لتشجيع ومساعدة المتمردين المحليين.

كانت نواة التمرد في الموصل جماعة من الضباط الأحرار الموصليين ممن أيدوا عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف عند زحفهما على بغداد والقيام بثورة 14 تموز عام 1958. وأيدوا أيضا عبد السلام عارف في خطبه الداعية إلى الوحدة مع مصر وسوريا، ولذلك فقد صدّمهم سقوطه صدمة قوية. وعين عبد الكريم قاسم العقيد الركن عبد الوهاب الشواف لقيادة حامية الموصل، وهو من الضباط الأحرار، لقيادة حامية الموصل، إلا أن عبد الوهاب الشواف لم يرضه هذا التعيين فقد كان يطمع في منصب وزاري أو يفضل على الأقل البقاء في بغداد. وكان العقيد عبد الوهاب الشواف على صلة بجماعتين أخريين من الضباط الأحرار ساءهم وأثارهم تولي عبد الكريم قاسم لجميع السلطات من دونهم ونكوصه عن تأسيس مجلس قيادة الثورة، ثم رفضه الاتصال مع جمال عبد الناصر وتستره على نشاط الشيوعيين. وكانـت الجماعتين القوميتين هما: الأولى، برئاسة العقيد رفعت الحـاج سـري، مدير الاستخبارات العسكرية عند عبد الكريم قاسم، والثانية، بقيادة الزعيم الركن ناظم الطبقجلي، قائد الفرقة الثانيـة في كركوك. وهكذا بدأ العقيد الركن عبد الوهاب الشواف وهاتان الجماعتان مؤامرتهم ضد عبد الكريم قاسم.

وفي أوائل عام 1959 قررت جماعة تطلق على نفسها جماعة (أنصار السلام)، والمعروف عنها أنها واجهة من واجهات الحزب الشيوعي، عقد اجتماع عام لها في الموصل كجزء من حملتها ضد الاستعمار وحملتها في سبيل (الاشتراكية والسلام). ولم تبدُ من عبد الكريم قاسم أية ممانعة لهذا القرار، وكأنهُ أرادها عن قصد، حيث أجبرت عبد الوهاب الشواف زيارة بغداد مرتين، وحذر عبد الكريم قاسم من السماح لقيام تظاهرة شيوعية في الموصل ورجاه أن يمنع اجتماع أنصار السلام الذي كان يراه مدعاة لإغاظة العناصر المتدنية والمحافظة في مدينة الموصل وإثارة مشاعر الطبقات الفقيرة الناقمة أصلا على الممارسات اللاأخلاقية لأفراد المقاومة الشعبية. ويظهر من عناد عبد الكريم قاسم حول تجمع أنصار السلام في مدينة محددة، أن معلومات وصلته بوجود مؤامرة ضده، ولكنه لم يشأ أن يأخذ تحذيرات الدوائر اليسارية مأخذ الجد، لما هو معروف من ميلهم إلى توجيه مثل هذه الاتهامات اعتباطا ودون تمييز.

وكان الكثيرون يرون أن عقد اجتماع أنصار السلام في ولاية الموصل لهُ دلالة على تعاطف عبد الكريم قاسم مع الشيوعيين، لذلك فقد استعد العقيد عبد الوهاب الشواف للعمل، ورأى أن انعقاد الاجتماع لأنصار السلام في الموصل سيجلب لثورته تأييد الرأي العام. وعلى هذا الأساس تحدد يوم 6 آذار (مارس) 1959 موعدا للاجتماع في الموصل، وكان طبيعيا أن يجذب الاجتماع إليه عددا كبيرا من الطلبة في بغداد، وقد انتشر الخبر بين الطلاب قبل الموعد بعشرة أيام عن أهمية هذا الاجتماع وعن ضرورة حضورهم فيه، ذلك أن (أعداء الثورة) ما زالوا يكيدون لها وأن أمراً ما سيحدث. وشجعت الحكومة سفر الطلاب لحضور الاجتماع إذ خصصت لنقلهم، قطارا خاصا وبأجور مخفضة، مما شجع الكثيرين على الانتفاع من هذا الامتياز.

أما أخبار ما جرى بعد ذلك فقد وصلت بغداد، في وقتها - أخبار غير كاملة - ومن جانب واحد فقط. فلم يكن احد يعرف غير كبار المسؤولين في الحكومة، وبعض البارزين في الأوساط اليسارية، بورود السلاح من سوريا تأييدا للتمرد. وكانت دعاية الشيوعيين الواسعة وسلوكهم الشرير قد خلقا جواً من عدم الثقة بأعمالهم وأقوالهم، وكان الشعور السائد في الطبقة الوسطى ولدى قطاع القوميين العرب المحافظين من الطلاب بأن التحرشات والمصادمات في الموصل سببها أعمال الشغب والعنف التي قام بها (أنصار السلام) الخاضعين لتوجيهات الشيوعيين.

ولكن الحقيقة أن مهرجان (أنصار السلام) انتهى دون اضطرابات رغم الأعداد الكبيرة التي حضرت إليه وأكثرها من بغداد، وقد عاد أغلب الطلاب إلى بغداد في مساء اليوم نفسه وفي القطار ذاته الذي خصص لعودتهم، وحين سمعوا في اليوم التالي عمّا شاهدوه بالأمس في مهرجان الموصل لم يتطرقوا قط إلى أي عمل من أعمال العنف أو أي مظهر آخر غير عادي. وقد يكون تخلف عدد من أنصار السلام في الموصل لمدة يومين آخرين، مبرراً أو مُقنعاً لصعوبة الحصول على أماكن لهم في قطار العودة. ولكن تداعيات التجمع الشيوعي والمظاهرات الصاخبة قد أفضت إلى تصميم مسبق لحرب شوارع بين القوميين والشيوعيين. وكان ذلك ما دفع العقيد عبد الوهاب الشواف، ومن دون استشارة زملائه أن يبدأ التمرد صباح يوم 8 آذار عام 1959، وعلى هذا فقد أعلن الثورة ضد الزعيم عبد الكريم قاسم التي أذيعت أخبارها من راديو دمشق وبدأ الهجوم على العناصر المتبقية من أنصار السلام، والمعروفين منهم بميولهم الشيوعية الواضحة وأبرزهم (كامل قزانجي)، وهو محامٍ موصلي، وقد قتل وهو في السجن، وحكم على آخرين( )، إلا أن حالة الفوضى سادت المدينة حين دخلت عشائر (شمر العربية القومية التوجه) لنصرة الثورة والشواف، كما كان مرسوما لها في مخطط الثورة من قبل، كما دخل المدينة عدد من الأكراد، وبدأت تصل بغداد أخبار متناقضة مختلطة، منها أن سوريا قد جهزت الثوار بجهاز بث لاسلكي استمر في إذاعة أنباء مختلفة وادعاءات وهمية بانتصار العقيد عبد الوهاب الشواف حتى بعد فشل حركته وانتهائها.

كان الشواف قد ضمن إلى جانبه ولاء كبار الضباط العاملين معه من حامية الموصل، ولكنه لم يفكر في أمر صغار الضباط وضباط الصف، وعموم الجنود، وما أن أعلن التمرد على عبد الكريم قاسم حتى اكتشف – ولكن بعد فوات الأوان – صعوبة الاعتماد على هؤلاء، وإضافة إلى هذا فقد كان التنسيق والتعاون بينه وبين رفاقه المتآمرين ضعيفا، فالفرقة الثانية في كركوك بقيادة الزعيم الركن ناظم الطبقجلي لم تتحرك، وكذلك العقيد رفعت الحاج سري مدير الاستخبارات العسكرية، وهو رأس المتمردين في بغداد، والذي كان المفروض – حسب الخطة الموضوعة – أن يقوم من جانبه بانقلاب مشابه في بغداد حال ما تحقق ثورة الموصل نصرها الأول الموعود وقد ظل دون حراك. في حين ظلّ الجيش والقوة الجوية في بغداد موالين إلى الزعيم عبد الكريم قاسم، وقد صدت محاولة طائرتين من طائرات عبد الوهاب الشواف للإغارة على بغداد، في حين قامت طيارات القوة الجوية في بغداد بقصف مقر عبد الوهاب الشواف (حامية الموصل) قصفاً ناجحاً أدى إلى إصابته بجراح نقل على أثرها للمستشفى حيث أطلق عليه هناك أحد الجنود الموالين لقاسم النار فقضى على حياته في الحال.

وتبع هذا يوم من القتال العنيف في شوارع المدينة، انضم فيه الأكراد إلى مجموعات أنصار السلام واليساريين من أهل الموصل، في حين بعثر القصف الجوي أفراد قبيلة (شمر) وأجلاهم عن المدينة فأصبحت خالية ممن يدافع عنها، فسقطت بأيدي العناصر المناوئة للشواف، التي بدأت بالثأر لقتلاها في اليوم السابق مثل كامل قزانجي وغيره من المعارضين لثورة الشواف. وقد سيطرت هذه القوات المشتركة على مدينة الموصل لعدة أيام، تعرضت فيها العوائل الكبيرة، التي اتهمت في كثير من الأحيان – بالتعاون مع أنصار عبد الوهاب الشواف إلى التعذيب والتمثيل، وتعرّضت أملاكهم للسلب والنهب والسرقة، ولم تخلُ هذه الأعمال الوحشية من دوافع انتقامية.

وقد عرف سراً من الطلاب الموصليون بما حدث لمدينتهم من خسائر في الأرواح والأموال، التي لم تقدر تقديراً مضبوطاً بعد، وإن كانت تربو كثيراً على ما حدث ببغداد في يوم 14 تموز 1958م( ).

* دلالة التمرد في الموصل وانقلاب العقيد الركن عبد الوهاب الشواف

تبقى ثورة العقيد عبد الوهاب الشواف في الموصل (كما أسماها وأرادها القوميون العرب) حدثا يجلب اهتمام المؤرخين، فقد كشفت الغطاء عن أحقاد دفينة وعداوات متنوعة قديمة وحديثة، وكانت أيضا نتيجة تفاعل عوامل خارجية وأخرى داخلية، فلولا المدد العسكري الذي أرسله جمال عبد الناصر عن طريق سوريا لما نشب التمرد مطلقاً.

وكانت المشاعر التي دفعت إلى التمرد والثورة تنبع من أصول مختلفة، فمنها المنافسة التاريخية للسيطرة على الصحراء السورية الكبرى ومنها المنافسة بين القاهرة وبغداد والمنافسة بين القبائل البدوية الرحالة وبين الحضر المستقرين في المدن والمنافسة بين العرب والأكراد، والنزاع العقائدي بين اليمين واليسار، وبين القوميين العرب، وإن لم يصرح بذلك علانية القوميين العراقيين.

استمرت الإذاعة والصحافة المصرية في حملتها العنيفة قبل وخلال وبعد محاولة وانقلاب عبد الوهاب الشواف في الموصل، مستغلة كل حدث أو حديث لتبرهن أن عبد الكريم قاسم وأعوانه قد خانوا قضية القومية العربية، ولكن كما تراها ترفع القاهرة لواءها منذ انتصارها في تحرير أراضيها من القواعد الأجنبية ووقوفها في وجه الغزاة الأجانب عام 1956. وقد اشتدت الحملة وبلغت مداها حين قررت حكومة العراق، بموافقة المعتدلين اليساريين وحتى بعض أنصار العهد القديم، إقامة علاقات دبلوماسية مع دول الكتلة الشرقية ومع الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية. وجرت مفاوضات اقتصادية بين هذه الأقطار والعراق وانتهت إلى اتفاقات اقتصادية لتبادل السلع والى اتفاقات ثقافية، وقد رأس الوفد العراقي الدكتور إبراهيم كبة وزير الاقتصاد، وهو أستاذ في كلية التجارة في بغداد - ومعروف بميوله الماركسية - واستطاع أن يصل بأسلوبه الماركسي إلى نتائج طيبة مع الروس والدول الأوروبية الشرقية رغم اتهامات الدعاية المصرية والأوساط البرجوازية المحافظة لهُ بالشيوعية. ولكننا اكتشفنا بعدئذٍ أن الشيوعيين لا يعتبرونه منهم وإن كان على وفاق معهم كمفاوض أولا ثم كمؤيد لهم في مطالبتهم عبد الكريم قاسم بالاشتراك بالوزارة. ولا نشك في مصادفة ثورة الشواف في الموصل مع التغيير الجذري للسياسة العراقية تجاه الاتحاد السوفيتي ودول الكتلة الشرقية الذي جعل موقف إبراهيم كبة محل خلاف كبير.

وكان الجو الدولي المتأزم في ذلك الوقت يشجع التفسيرات المبسطة المبنية على المذاهب التقليدية، والذي كان ينادي به (دالس) وزير خارجية الولايات المتحدة ويردد صداه حليف وقتي له غير متوقع هو جمال عبد الناصر، والتي تتلخص في أن عبد الكريم قاسم (حليف الشيوعية) والاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت منهمكا بالتعاون مع الأحزاب الشيوعية في العراق ومصر وسوريا في مؤامرة كبرى تهدف إلى تحقيق المصالح الروسية، وبسط نفوذ السوفيت الكامل على الشرق الأوسط، ولذلك بدا للمراقبين في الداخل والخارج أن الشيوعيين يمارسون نفوذا متزايدا في إدارة الشؤون في العراق.

ولكن، وكما حاولنا أن نوضح ذلك من قبل، فإن اضطراب الأحوال في ربيع عام 1959 لا يمكن أن ينظر إليها ببساطة على أنه محاولة يائسة من الشيوعيين لتولي زمام الحكم في العراق فقط، بل كان هناك صراع من نوع آخر يقوده الجناح المتطرف من القوميين العرب ويؤيده جمال عبد الناصر ضد أي وفاق أو ائتلاف يضم جميع العناصر، بما فيهم الشيوعيون، وكانوا على درجة كبيرة من التنظيم ولهم الدور الرئيس، كما يضم آخرين غيرهم ممن يؤيدون قيام روابط خاصة بين الشعوب العربية، ولكنهم لم يكونوا على استعداد للاندماج في الجمهوريـة العربية المتحدة، وإخضاع العراق إلى السيطرة المصرية.

ومنذ بداية مسيرة تموز اختار عبد الكريم قاسم أن يقوم بدور المحافظة على التوازن بين القوى المتخاصمة بهدف القضاء على التطرف من كلا الجانبين. وكانت الجهود لتحقيق هذا الهدف الرئيس والذي كان تحقيقه هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد من الحرب الأهلية، مع أن محاولات التدخل الخارجية كانت تشغل باله كلياً وخاصة في أعقاب أحداث ثورة الشواف في الموصل. لكن وقوع هذه الأحداث قلل من الضغط الذي كان عبد الكريم قاسم يمارسه منذ بدء العام على الشيوعيين وعلى من هم أقل تنظيماً من الجانب اليساري المتطرف، وقد اكتشف عبد الكريم قاسم أن أحداث الموصل أدت إلى زيادة نشاط الشيوعيين.

وعلى هذا فقد كانت الحرب الأهلية في الموصل في ربيع عام 1959 طعنة رئيسة في الآمال المعقودة على تأسيس حكومة مستقرة خلفا للحكم الملكي الهاشمي القديم، وقد امتدت أعقاب هذه الحرب إلى بغداد وأواسط العراق وشماله، وساد البلاد خلال الأسابيع التالية جو من فقدان العدالة وانتشار الفوضى، وجاوز التعسف في محاولات تعقيب المشاركين بالأحداث والقبض عليهم اعتباطاً كل حدود النظام والقانون. ولعل ما أظهرتهُ العواقب لأحداث الموصل أنها أدت إلى عرقلة جهود عبد الكريم قاسم لإيجاد توازن بين الفئات المتخاصمة داخل العراق، بل عرّضت هذا الهدف العظيم إلى أكبر خطر واجههُ منذ ثورة 14 تموز 1958م. فالأمر بالنسبة إلى عبد الكريم قاسم هو أن اليساريين هرعوا إلى نصرته حين أراد أهل اليمين الإطاحة به، ومن الطبيعي إذن أن يميل إليه أهل اليسار ولو لوقت ما.

حوكم المشتركون بتمرد الشواف أمام محكمة الشعب، ولأول مرة يوافق عبد الكريم قاسم على تنفيذ حكم الإعدام في أربعة من الضباط المحكومين، ومع أن سمعة المحكمة قد انهارت بسبب سلوك رئيسها العقيد فاضل عباس المهداوي، ولم تعد تصلح حتى لتحقيق الأغراض السياسية التي أنشأت من أجلها، إلا أنها وفي هذه المرة، فسحت للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم رغم وضوح ارتكابهم ما أدينوا به.

أما بالنسبة للحزب الشيوعي فقد تبنى سياسة رعناء عنيفة، عبر ميلشيات المقاومة الشعبية التي زاد عددها عن (110) ألف جلّهم من عناصر الحزب الشيوعي، لاستئصال كل أشكال المعارضة من أية جهة كانت، وهذا ما أوقع الفزع في قلوب القوميين العرب، وخاصة منهم من كان في الموصل. وقد انقطع الطلاب الموصليون عن الدوام في الكليات، ويمكن معرفة الجو السائد تلك الأيام من تسمية الشيوعيين لهؤلاء الغائبين بـ (الخونة)، وكانت المعارك تنشب في ساحات الكليات بين حين وآخر، إلا أن أكثر الطلبة كانوا ينأون بأنفسهم عن ذلك العراك، وقد يتدخلون أحيانا بسرعة لمنع الأطراف من التشابك أو لفك الاشتباك إن حصل. وكانت هناك أخبار عن طلقات متفرقة تسمع أثناء الليل وخاصة في المناطق التي يسيطر عليها القوميون المتطرفون الذين يأبون أن يدخل أحياءهم من يشكون في كونه شيوعيا، واشتد الصراع في كل أنحاء العراق وبخاصة في الموصل، وتعقد بسبب الانقسام الديني، حيث بدء بمهاجمة المسيحيين بزعم أنهم شيوعيون.

3- تمرد وانتفاضة الأكراد

دأب الناس على ردّ أخطاء الماضي إلى قصور النظام العراقي الملكي الهاشمي ونوري السعيد باشا، على طريقة النظر إلى المشكلة الكردية بعد الثورة (14 تموز 1958)، فسادت المحافل المعنية بالأمر موجة من التفاؤل واعتبرت الحفاوة الكبيرة الشاملة التي قوبل بها الملا مصطفى البارزاني عند عودته إلى بغداد في شهر تشرين الأول 1958 فاتحة عهد جديد في العلاقات الكردية العربية ضمن الدولة العراقية.

ترجع رغبة الأكراد في وجود كيان مستقل لهم وإلى عهد بعيد في التاريخ، وكان ضعف الإدارة العثمانية وانعدام طرق المواصلات وطبيعة المنطقة الجبلية وضمور الموارد العامة، موانع تحول دون التدخل الخارجي، ولكن اكتشاف النفط بغزارة في بلاد ما بين النهرين، قطع هذه العزلة، وبدأت الأفكار الحديثة، وطرق الحياة الجديدة تتسرب وبصورة غير متساوية، إلى الأكراد منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.

ومع أن بلاد الأكراد تقع في المناطق الجبلية من الأقسام الشمالية من العراق، إلا أن الانتقال من تلك المناطق إلى المدن في جنوبها ظلّ مستمراً، حيث انتقلت للسكن فيها، وبخاصة في بغداد مجموعات كبيرة من الأكراد. ولأن تسرب الأفكار الحديثة إلى الأكراد كان متقطعاً ودون انتظام، فكذلك كان تأثيرها، وبطبيعة الحال ليس ذلك مستغربا بين قادة حركة الحكم الذاتي اختلاف الآراء حول خير طرق التنظيم وخير وسائل العمل لتحقيق أهدافهم.

وكان رؤساء العشائر التقليديون الأكراد ما يزالون أقوياء في كردستان العراق، وكان من الواضح أن البارزانيين أكثر القبائل نفوذا، وان الملا مصطفى البارزاني يحتفظ بسجل حافل من الوطنية وبالحركة الكردية المسلحة والثورة لسنين طويلة ضد الإدارة البريطانية المؤقتة وضد الحكومة العراقية في ظل الانتداب وضد الحكومة القائمة قبل الثورة، والتي فلسفت بعض المتكلمين باسم (حلف بغداد) عام 1955 على انه توثيق لروابط العراق مع إيران وتركيا لمواجهة أي تهديد بحرب أهلية في الشمال، التي كانوا يزعمون أن الشيوعيين الروس يحرضون الملا مصطفى البارزاني على إثارتها( ).

ومع أن موقف الملا مصطفى البارزاني كان جيدا في نظر أكثر قطاعات الرأي العام، إلا أن سمة أخرى من ماضيه قوبلت بخليط من العواطف. ذلك انه قضى بضع سنين من سنوات نفيه في الاتحاد السوفيتي، وهذا ما دفع بالجناح اليميني المتطرف إلى النظر إليه كأداة خطرة جديدة تضاف إلى قوة الشيوعيين في البلاد، في حين ظنّ الجناح اليساري انه سيعود شيوعيا أو على الأقل مؤيداً للكتلة الشرقية في الحرب الباردة، وعدواً لبريطانيا العظمى. أما بالنسبة للمحافظين العراقيين فإن تجربة الملا مصطفى البارزاني في الاتحاد السوفيتي تعتبر سببا إضافيا لمعارضة المطالب الكردية، ولكنهم لم يستطيعوا أن يجهروا برأيهم هذا أثناء فترة الحماس الثوري. ونعتقد أن كلتا النظريتين خاطئتين، فالبارزاني رجل دين ظلّ طيلة حياته وطنيا كرديا صلبا لا يلين، أما عداوته لبريطانيا العظمى لسنوات عديدة فمردها سياسة بريطانيا وأعمالها بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية والتي دفعتها إلى توسيع حدود العراق في كردستان العراق ليشمل المنطقة التي يكوّن الأكراد غالبية سكانها. دون النص على ما يضمن حقهم في الحكم الذاتي أو على الأقل دون الرغبة على إعمال مثل هذا النص حتى ولو وجد مبدئياً.

ولكن هذا كله أصبح جزءاً من الماضي، والملا مصطفى البارزاني أدهى من أن يصرف وقته في التفكير بمثل هذه الاتهامات في الوقت الذي تقضي فيه مصلحة القضية الكردية إقامة وصيانة علاقات جيدة مع أقطار أخرى بضمنها بريطانيا لكي يكسب العطف الدولي لقضيته الوطنية والتأييد المباشر أو غير المباشر لها. وقد شهدنا وصول الملا مصطفى البارزاني إلى بغداد عام 1958، والاحتفال الكبير الذي استقبل به في مطار بغداد( ). وقد أخبرنا مصدر ثقة انه رفض طلبا من وفد من الجناح اليساري بقطع علاقاته مع بريطانيا.

ومثل هذه الاعتبارات كانت تصدق على محاولات اليساريين المتطرفين لدفع الملا مصطفى البارزاني للوقوف إلى جانب روسيا في الحرب الباردة الدائرة وقت ذاك، ولم يكن الباعث إلى هذه المحاولات هو الرغبة في تقوية القومية الكردية، وإنما كان الباعث هو الأمل في كسب تأييد إضافي لأهداف اليساريين في توسيع الصراع الطبقي داخليا وجرّ العراق إلى الانحياز للشرق في الحرب الباردة، وكان الكفاح والضجة من أجل هذه الأهداف قد حولا الرأي العام عن الموضوع الرئيس وهو وضع الأكراد في دولة العراق. وأدرك الزعماء الأكراد أن مسودة الدستور الجديد الذي أعلنته حكومة الثورة في شهر تموز عام 1958 قد نص وللمرة الأولى في تاريخ العراق على أن الأكراد شركاء العرب في المجتمع العراقي ويتمتعون وإياهم بالحقوق نفسها. ولكن الدستور لم يكتف بتجاهل القومية الكردية فحسب، بل زاد على ذلك فنص على (أن العراق جزء لا يتجزأ من الأمة العربية) وقد أثار هذا النص – بطبيعة الحال – شكوك الأكراد وقلقهم، فالأكراد أقلية كبيرة في العراق ولكنهم سيصبحون حتما أقلية صغيرة جدا، إذا ما انضم العراق إلى اتحاد أو وحدة مع أقطار عربية أخرى مما يؤدي إلى التفريط بمصالحهم القومية بل وضياعها. ومع أن عبد الكريم قاسم أوضح مراراً أن استقلال العراق مصون ومضمون، ما بقي على قيد الحياة، وأن أي تقارب للعراق مع أي قطر عربي آخر سيأخذ شكل التعاون لا الانصهار ومع ذلك فإن الأكراد رغم هذا كانوا يرون في أمثال هذه التعاونيات – كما جرى الحال في التعاون في حلف بغداد – تهديداً لمصالحهم وخطراً على الحركة الكردية.

وقد غطى على هذه المسائل في الفترة الأولى من عهد عبد الكريم قاسم تعاون الأكراد معه في حل المشاكل الطارئة والعاجلة، وقد كان تأييد الأكراد لقاسم خلال عام 1959 الدور الكبير في تغلبه على محاولات القوميين العرب المتطرفين للإطاحة به والمجيء بغيره. وفي هذا المجال وجد زعماء الأكراد أنفسهم يقفون في خندق واحد جنباً إلى جنب مع القوى اليسارية ومنهم الشيوعيون، وقد حاول خصوم الأكراد استغلال هذا الوضع فوصفوهم بالشيوعيين، ولا شك أن بين الأكراد وكأي جماعة أخرى بعض العناصر اليسارية، وكانت الأفكار الثورية في كردستان نفسها تتمخض عن ثورة اجتماعية، لكن، ومع هذا وذاك، فإن غالب الأكراد ومنهم قادتهم لم يكونوا من معتنقي العقائد اليسارية، فالشيوعية والقومية الكردية لا يمكن أن يتفقا طالما كان الفكر الشيوعي يعطي تقليدياً الأفضلية للصراع الطبقي على التحرر الوطني( ).

وقد بدا هذا الاتجاه واضحاً عام 1959 وما بعدها حين حاولت المنظمات الشيوعية في كردستان العراق أن (تدمج) الأكراد مع غيرهم في المنظمات المختلفة، موجهةً الجهود نحو متابعة الصراع الطبقي بدلا من الكفاح في سبيل الهوية القومية.

ويرى البعض أن عبد الكريم قاسم كان رجلاً وطنياً وذا أفكار بسيطة ولكنه كان قادرا بإستراتيجية ماهرة أن يمنحها القوة. وبالنسبة للقضية الكردية فقد كان قاسم يشارك هواجس الغالبية من مواطنيه ولم يكن راغباً في الاعتراف بقومية كردية داخل العراق ولذلك فلم يكن كفؤاً لمعالجة ما كان يعتبر المشكلة داخلية وخارجية بالغة التعقيد يمتد تأثيرها إلى الحقول السياسية والإدارية.

فالقضية الكردية، تركة ثقيلة ورثها العراق عن بريطانيا التي استخدمت كل مهارتها السياسية – ولأسباب تقدم شرحها – لإدخال المناطق الشمالية من كردستان العراق والمسكونة بالأكراد ضمن حدود دولة العراق الجديدة. وقد أيّد الهاشميون وأعوانهم بريطانيا في مسعاها هذا ولربما أيدها أيضا غيرهم من الحكام العرب. والمهم انه لم ينص على ضمان حقوق الأقليات في العراق سواءاً كانوا أكراد أم آثوريين، وكلا الفريقين أُدخل في حدود العراق بمبادرة بريطانية.

* عبد الكريم قاسم يستقوي بالكرد عند ضعفه

كان عبد الكريم قاسم متحفظا عند كلامه في خطبه العامة عن القضية الكردية، فهو يتجنب بمهارة تشجيع الهدف العام للقادة الأكراد، ويقتصر في كلامه على ما يزعمه من المنافع التي قدمتها الثورة للأكراد، كتحريرهم – كما حررت العرب – من مساوئ العهد السابق. وكان يظن أول الأمر أن القادة الأكراد سيكونون من الشاكرين لهُ لكنه – على قدر معرفتنا – لم يفصح عن أية علامة أو إشارة علنية تدل على إدراكه أو تأييده للحكم الذاتي، وهو الأمر الوحيد الذي يرضي الأكراد، ولكنه على كل حال ظل يشيد بدور الأكراد في أحداث الأشهر الأولى من عام 1959، ولم يكن الأمر الأساسي، موضوع بحث حين ذاك.

وفي تلك الأيام بدأت محاولات في وزارة التربية والتعليم للعناية باللغة الكردية وآدابها، وكان في كلية الآداب قراراً بإنشاء دروس جديدة لهذه المواضيع، ولكن، وكما يحدث دائما فإن بطء العمل وطول المدة بين صدور قرار ما بسياسة معينة ووضعه موضع التنفيذ يجعل الناس يشككون في صدق نوايا الحكومة.

وقد خففت عن المطبوعات الكردية القيود القديمة التي كانت تحدّ من انتشارها وصدرت عدة صحف باللغة الكردية، وكانت الجريدة الكردية الرئيسة حرة في نشر الأخبار والشؤون السياسية وبحثها، وكانت الصحافة الحرة – نسبياً – التي ظهرت في الأيام (القاسمية) الأولى تطالب بإلحاح واستمرار بإصلاح المعاهد الكردية وبتعميم تعليم اللغة الكردية ونشر الآداب الكردية. تلك كانت مطالب الأكراد الثقافية التي تتقدم مطالبهم السياسية، ذلك لأن الحركة الكردية، كانت في هذه المرحلة بالذات، وكما تقدم بنا ذلك من قبل، تهدف إلى الحفاظ على موضع قدم لها ضد تيار اندماج العراق في دولة عربية موحدة كبرى، ومن الناحية الثانية وبالنسبة لقيام اتحاد بين الدول العربية – كما يدعو إلى ذلك القوميون المعتدلون – فإن موقف الأكراد في مثل هذه الأحوال هو المطالبة بحق تأسيس حكم ذاتي محلي - داخل الاتحاد للأكراد -.

وبفشل المؤامرات الأولى ضد عبد الكريم قاسم والقضاء عليها، عاد عبد الكريم قاسم يرسم الطريق لفتنة القوميات بعضها البعض لإضعافها، وخاصة الكرد لتبرير عدم إعطاء حكم ذاتي تحت ذريعة الأخطاء أو الدماء التي سالت في تمرد الشواف عام 1959.

وقد أدى تجمع عوامل السخط عام 1960 وبعضها عام 1961 لجميع العراقيين وبعضها مقصور على المنطقة الكردية فقط، إلى إشعال نار الحرب بين الطرفين وهي وإن أثارها في واقع الأمر صدام طفيف مع مخفر للشرطة العراقية، إلا أنها كانت حصيلة حوادث عدة يعود سببها أساسا إلى اختلاف أساسي في وجهات النظر، مرده عدم رغبة النظام بما فيه عبد الكريم قاسم وأعوانه بالاعتراف بأن العراق دولة تضم عنصرين مختلفين هما العرب والأكراد. وبوجوب تعديل الدستور وإصلاح الهياكل الإدارية وخطط السياسة المحلية لتتماشى مع هذه الحقيقة الواضحة.

وربما كانت سياسة عبد الكريم قاسم في الموازنة بين الفئات السياسة المتصارعة، مصدر الحيرة للأكراد، حيث تذبذبت سياسة الحكومة تجاه جماعة سياسية معينة بين وقت وآخر. وقد رحّب الأكراد كما رحّب الشيوعيون وغيرهما من الفئات بمنح الأحزاب حرية الظهور والعمل، ولكن عودة عبد الكريم قاسم إلى وضع الحظر على مطبوعات الأحزاب ونشاطها السياسي، أثارت في كردستان العراق ردود فعل غاضبة. ولجأ عبد الكريم قاسم إلى أساليب الحكومات العراقية السابقة بالتحريض سراً لإثارة الجماعات والقبائل الكردية المعادية للملا مصطفى البارزاني، وخصوصا عشيرتي زيبار ولولان، ضده. وفي الوقت نفسه كان الملا مصطفى البارزاني يحاول مدّ سيطرته على جميع مناطق كردستان العراق، مما أدى إلى نشوب معارك بينه وبين أعدائه العشيرتين الكرديتين.

وعند عودة الملا مصطفى البارزاني من زيارة لموسكو عام 1962م في محاولة لم تنجح لكسب التأييد الروسي له، وجد أن عبد الكريم قاسم قد اتخذ بعض الخطوات لإضعاف مركزه، فترك بغداد في الحال، وبذلك تهيأ الطرفان للاشتباك المسلح الذي استمر منذ ذلك الحين وحتى سقوط حكم عبد الكريم قاسم في 8 شباط 1963م.

وإذا نظرنا إلى هذه الفترة على ضوء ما تلاها من أحداث وجدنا أن الاشتباكات بين الفريقين كانت أقل عنفا وأكثر تراخيا مما حدث بعدها في العهود التالية، ولكن المؤسف له أن الاعتدال في الأعمال الحربية لم تصحبه مساع سلمية صادقة للتسوية والمصالحة.

وكان الجيش العراقي، وكذلك عبد الكريم قاسم نفسه، يرغبان في نصر عسكري حاسم، وكان الأكراد من جهتهم يصرّون على انسحاب الجيش العراقي إلى مواقعه ما قبل الحرب وتسريح العناصر المرتزقة المجندين من أفواج الدفاع الوطني الكردي (الفرسان) من غير قبائل البارزاني وحلفائه، مع الاستمرار على المطالبة بالحريات الديمقراطية وبالحكم الذاتي وتعديل قانون الإصلاح الزراعي ليماشي الأحوال في كردستان.

ومع أن المطالب لم توضع بوضوح تام فليس في مقدور الحكومة الفردية المطلقة في بغداد أن تمنح العراقيين الأكراد مطاليب رفضت من قبل العراقيين العرب ولم تقتنع بها بعد.

وتحتل القضية الكردية مكانا ملحوظا عند تعداد الأسباب التي أدت إلى ضعف عبد الكريم قاسم، وزواله. فقضايا الأقليات تعكرّ دائما مزاج الحكام المطلقين، وأقلية مثل الأقلية الكردية لها مثل خصائصها العنصرية والتاريخية واللغوية التي تفرق الأكراد عن العرب في العراق لا ترضى بديلا دون الامتيازات التي تمنحهم حريات أكبر من تلك التي تمارسها الأغلبية نفسها. ولكن إذا منحوا حريات أكبر من أجل ترضية سكانها للعيش ضمن دولة كبرى يكونون فيها أقلية فقط، فمن الصعب أن يرضى العرب – وهم أكثرية السكان – باستمرار الحكم الفردي المطلق عليهم في حين خفت قبضته على الأقلية. وإذا فرضنا، وهو ما كان قد بدأ فعلا في العراق أيام عبد الكريم قاسم، أن الأغلبية العربية، لسبب ما لم تكن راضية عن الحكم الفردي القائم، فلنا أن نزعم أن أي امتياز للأقلية الكردية سوف يزيد السخط القائم في العاصمة بغداد ولربما يعرّض استمرار النظام إلى الخطر.

وهنا كان عبد الكريم قاسم في وضع أكثر سوءا مما كان عليه نوري السعيد وهو من أصل كردي.

فرغم الكثير من المساوئ التي ألصقت بنوري السعيد فلم يكن دكتاتورا، ولا يمكن مطلقا وصفه بذلك، فقد يصح القول بأنه كان المسؤول الأول عن حلّ الأحزاب السياسية، وهي خطوة رجعية في تاريخ العراق السياسي سهلت على خلفائه الثوريين أن يرجعوا عما وعدوا به المعارضة( )، ولكن مع هذا فقد ظل البرلمان يجتمع والخطباء فيه يستطيعون توجيه النقد إلى نوري السعيد وسياسته. وأكثر من هذا فلا تقع تبعة فشل النظام السابق في الوصول إلى تسوية للقضية الكردية على عاتق نوري السعيد وحده، وإنما تقع التبعية على عاتق ضباط الجيش القوميين والساسة اليمينيين، وكانت آراؤه حول الموضوع أكثر تفهماً ومرونة من آراء من حواليه، ولو ترك الأمر إلى نوري السعيد وحده لوصل به إلى قرار سليم.

وقد لاقى كل من نوري السعيد وعبد الكريم قاسم معارضة شديدة من كبار ضباط الجيش القوميين الذين يفضلون عند وقوع أي اضطــــراب فــــي المنطقة الكردية، الحسم العسكري، ويعتقدون بقدرتهم على تحقيقـــــه.

وتنبع بعض هذه المعارضة من دوافع مخلصة، ولكن بعضها الآخر ينبع من رغبة ضباط الجيش بانتهاز مثل هذه الفرص للكسب الشخصي، إذ لا يكونون مسؤولين عن تقديم الحساب عن الأموال السرية التي توضع تحت تصرفهم لإقناع ورشوة الفئات الكردية المناوئة للبارزاني بقتاله ومن الطبيعي أن عبد الكريم قاسم لا يستطيع أن يتجاهل رغبات الجيش.

وقد أسهمت الحرب الكردية – التي طال أمدها – في التقليل من شعبية نظام عبد الكريم قاسم، فقد عملت الأعداد الكبيرة من الأكراد الساكنين في بغداد والعلاقات العديدة بين العرب والأكراد وكبار التجارة مع كردستان العراق، والأحوال المضطربة في السليمانية وأربيل والمدن الأخرى، التي كانت تتسرب منها الأخبار إلى بغداد عملت هذه كلها على إضافة حطب جزل إلى نار القلق السياسي والاجتماعي في العاصمة.

الفريق الركن الدكتور

عبد العزيز عبد الرحمن المفتي

للراغبين الأطلاع على الحلقة السابقة..

http://www.algardenia.com/maqalat/14598-2015-01-21-21-13-03.html

فيديوات أيام زمان

أطفال الگاردينيا

حكاية صورة

تراث وتاريخ

شخصيات في الذاكرة العراقية

طب وعلوم

زمن الماضي الجميل

أيام وذكريات

فى ربوع العراق

أفلام من الذاكرة

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

1141 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

اخر الاخبار

- أفكار شاردة من هنا هناك/٩٢

- العالم امام ظاهرة شمسية تتكرر كل ١٠٠ عام

- هل يسقط الدولار؟

- فيديو / أميركي حاول خطف طائرة بسكين ينتهى قتيلا برصاص أحد الركاب

- كتل الإطار "تتشظى".. ولقاء السوداني – الشرع "يوسع الفجوة"

- إحصائية أممية صادمة.. ٦٠٪ من نساء العراق "بلا عمل"

- الإفراج عن ١٠ آلاف صفحة من سجلات اغتيال روبرت كينيدي

- الأسباب التي تدفع الغرب لدعم إسرائيل والانحياز إليها

تابعونا على الفيس بوك